公開日 /-create_datetime-/

2024年4月から、4種類の労働条件を採用時等に明示することが義務付けられます。使用者と労働者が、契約内容について揉めないための「労働条件明示」のポイントを解説します。

ことし3月30日、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令39号)」などが公布されました。これにより、2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます。現時点(2023年7月末)でわかる範囲内で解説します。

すべての労働者に対する労働条件の明示事項

就業場所・業務の変更の範囲の明示

労働基準法15条1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定され、明示すべき事項は、労働基準法施行規則5条1項に規定されています。

現行法上では、「雇入れ直後の就業の場所」と「従事すべき業務」を明示することとされ、就業の場所と従事すべき業務の「変更の範囲」の明示までは求められていませんでした。

今改正では、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後の就業の場所」 「従事すべき業務」に加え、これらの「変更の範囲」も明示が必要になります。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

近年、労働契約の多様化・個別化が進展し、労働者の権利意識も高まっています。そのため事前に労働者と使用者の権利・義務関係を明確化し、労使が予見可能性を持って行動できるようにすることや、紛争の未然防止、労使間の情報の質・量の格差是正や契約に係る透明性の確保を図るという観点から、改正されました。

なお、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法89条各号の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならず、当該事項を変更した場合も同様とされています。

就業規則の記載事項については、労働条件の明示と異なり、就業の場所および従事すべき業務に関する事項は含まれていません。

有期契約労働者に対する労働条件の明示事項

更新上限の有無や内容の明示

更新上限の有無が不明確な場合には、労働者が契約更新や無期転換の期待を抱く可能性があり、労使の認識の相違からトラブルが生じやすいものです。また、最初の契約締結より後に更新上限を新たに設定する場合には、その時点で更新の期待を有する労働者に不利益をもたらすことから、紛争の原因となりやすくなります。

今回の改正では、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示が必要になります。

また、最初の契約締結後に更新上限を新設する場合と、最初の契約締結の際の更新上限を短縮する場合は、その理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明する必要があります。

更新上限の有無や内容の明示を義務化することで、使用者が更新上限を設定するのではないか、との懸念もあります。しかしそれ以上に、労使間の認識の齟齬を未然に防ぎ、納得を促すことを重視すべきと考えられます。

なお厚生労働省による令和2年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)によると、2020年4月時点で、有期契約労働者の勤続年数の上限設定を設けている事業所の割合は14・2%(2011年7月時点では12・3%)となっています。

無期転換申込み機会の明示

無期転換ルールは、有期契約労働者の「雇用の安定」を目的とした平成25年改正労働契約法の施行(2013年4月、転換の開始は2018年4月)により始まった制度です。

無期転換ルール導入の効果としては、企業側では、社員の安心感や定着率の向上につながっている点等、労働者側では、雇用が安定する点、無期労働契約により様々なキャリアを展開できる点等が挙げられます。

制度の概要は、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者からの申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというものです。

申込みをした場合、無期労働契約が成立し、使用者は拒否することはできません。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。

無期労働契約転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一になります。

別段の定めにより、労働条件変更が可能となりますが、その内容が無期転換ルールの趣旨を阻害する場合や、公序良俗に反する場合には、無効と判断される可能性があります。

前述の厚労省の調査によると、常用労働者5人以上の事業所において、2018年度および2019年度に無期転換ルールを利用した労働者は、合わせて約118万人と推計される等、無期転換ルールにより「雇用の安定」が一定程度図られたといえます。

しかし一方で、無期転換申込権が生じた労働者のうち、申し込んだのは約3割であるなど、権利を行使していない労働者も多く、制度が必ずしも十分に活用されていない実態も見受けられます。

その理由は、労使とも無期転換ルールの認知度が低いことだと考えられます。さらなる周知が必要なため、今回の改正により、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示することが必要になります。

無期転換後の労働条件の明示

無期転換後の労働条件がわからなければ、労働者は権利の行使をためらうことが考えられます。そのため、今改正により無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

また、無期転換者と正社員等との待遇の均衡については、労働契約法3条2項(労働契約の原則)を踏まえた均衡考慮が求められています。

今回の改正では、無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととされています。

無期転換者の活用のあり方や待遇等は、労使により検討されていくものです。たとえば、無期転換後に、本人の希望を踏まえつつ業務の内容や責任の程度等が変更される場合、それに見合った待遇の見直しが行なわれるためには、労使コミュニケーションが重要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。これは、無期転換申込みをすることができるのは、契約期間が5年を超えた時点だけと考えられている可能性があるためです。

無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行なうことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

使用者が有期労働契約の更新を拒否した場合(雇止めをした場合)、労働契約法第19条に定める雇止め法理により、一定の場合には当該雇止めが無効となる場合もあります。

明示事項等に関するその他の留意点

「無期転換」に関して、申込権が発生しない特例があります。本稿では紙幅の都合で割愛しますが、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」により、高度専門的知識を有する有期雇用労働者や、定年後に有期労働契約で継続して同じ事業主に雇用される高齢者を対象として、無期転換申込権が発生しないこととされています。詳しくは厚生労働省のHP等で確認してください。

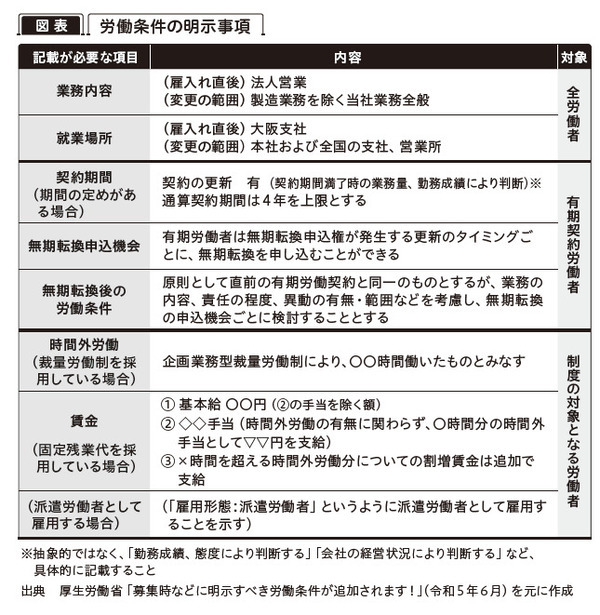

また、ことし6月に厚生労働省が発表したリーフレットでは、

・裁量労働制を採用している場合

・ 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用している場合

・派遣労働者として雇用する場合

についての記載が提示されています(図表)。

特に法令による義務化等がなされたわけではないのですが、当該制度を採用している会社は注意してください。

「リアリティショック」を防ぐためには

労働者が、入社前の理想と入社後の現実に打ちのめされ、モチベーションが低下してしまう「リアリティショック」という現象があります。

労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者および使用者の合意により成立する契約(諾成契約)です。しかし契約内容について、使用者側が労働者が十分に理解しないまま労働契約を締結、変更し、後にその契約内容について認識の齟齬が生じ、労働関係紛争

に至るケースも多くあります。

労働契約の内容である労働条件については、前述したように労働基準法15条1項により、労働契約締結時に明示することが義務付けられています。

個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約の締結当事者である労働者および使用者が、契約内容について互いに理解することにより、契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにする必要があります。

使用者は、労働者に提示する労働契約(労働条件)の内容について、労働者の理解を深める努力が必要です。そして労働契約の内容については、できる限り書面により互いに確認することとされています(労働契約法4条)。

リアリティショックを防ぐためにも、労働契約の締結時、更新時には注意を払いましょう。

記事提供元

『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。

またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

EC運営者必見!知的財産権とは?5つの権利の違いを弁護士が徹底解説!

ニュース -

業務改善助成金とは【令和7年・2025年】中小企業が賃金を引き上げるための助成金プログラム

ニュース -

法務の人材不足解決のカギはアウトソーシング!?国内初のALSPサービスの魅力とは?【ランスタセッション紹介】

ニュース -

【第3回】全国1万人エンゲージメント調査結果レポート

ニュース -

パーパスとは?企業成長におけるパーパスの役割

ニュース -

人事給与業務のアウトソーシング導入を検討される方向け「はじめてのBPO活用ガイド」

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

賃上げと人材確保時代に求められる管理部門の新たな役割

ニュース -

DXを中期経営計画に取り入れるためのポイント

ニュース -

作業マニュアル作成のコツとは?初心者にわかりやすい内容の作り方を解説

ニュース -

アウトソーシングには「できない業務」がある!できる業務との違いを把握しよう

ニュース -

他社のドメインに自社の商標を使われた場合は?商標とドメイン名の関係について弁護士が解説

ニュース