社会人の7割以上が苦労! 業務・資格に関する勉強の「モチベーション維持」実態調査

スキルアップやキャリア形成を目的に、多くの社会人が日々、業務や資格に関する勉強に取り組んでいます。しかし、継続するのはなかなか難しいようです。「忙しくて時間が取れない」「成果が見えず気持ちが続かない」といった悩みから、モチベーションを保てずに挫折してしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、マネジー会員ユーザーを対象に「業務・資格に関する勉強のモチベーション維持」のアンケートを実施しました。どのようなときに勉強のやる気が下がるのか、モチベーションを保つためにどのような工夫をしているのか、そして学び続ける原動力とは何か…、回答者の皆さんの声から、継続できる学びのヒントを探ります。

【調査概要】

調査テーマ:「業務・資格に関する勉強のモチベーション維持」のアンケート

調査実施日:2025年3月24日~4月7日

調査方法:Webアンケート

調査対象:マネジー会員ユーザー

有効回答数:442人

勉強のモチベ低下の原因No.1は「仕事との両立が困難」

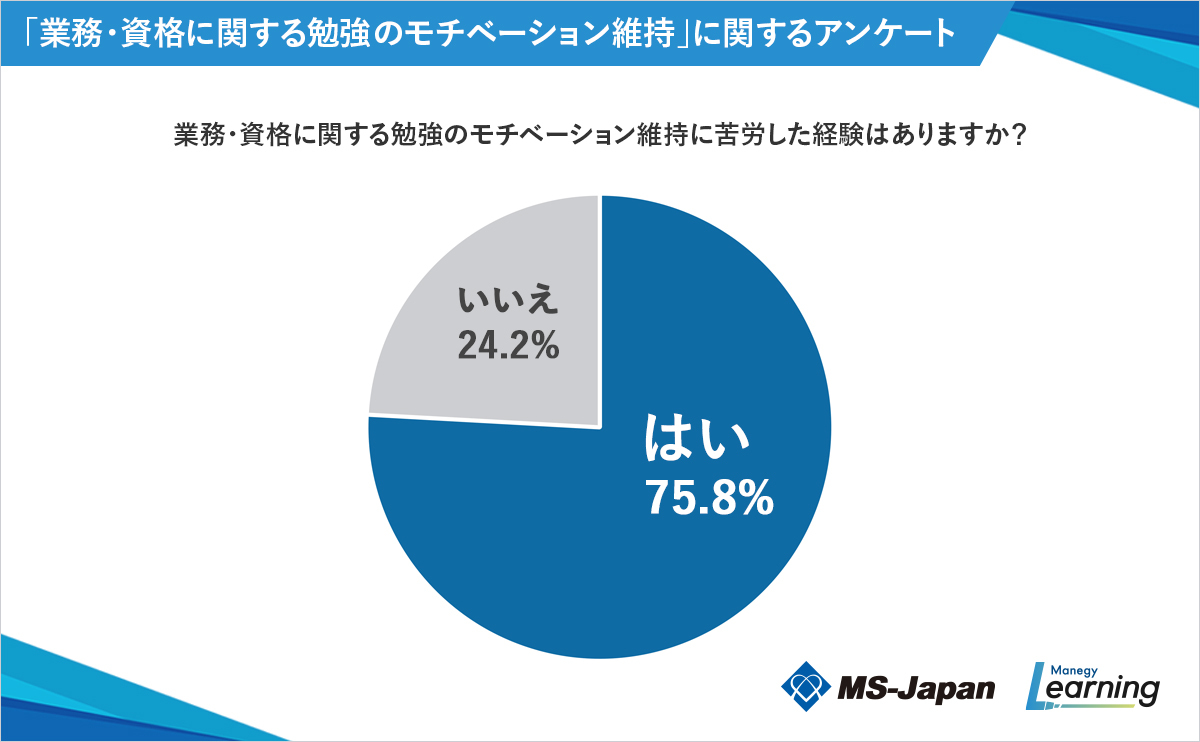

業務・資格に関する勉強のモチベーション維持に苦労した経験があるかを尋ねてみました。

その結果、「はい」と回答した人は335人で全体の75.8%、「いいえ」と回答した人は107人で24.2%でした。

このことから、多くの社会人が勉強のモチベーションを維持することに課題を感じているのが判明しました。勉強に対する前向きな気持ちを保ち続けるのは、簡単ではないようです。

一方で、約4人に1人は「苦労したことがない」と答えており、安定的に学び続けられている人も一定数存在しています。

この結果から、モチベーションに悩む人が多数派ですが、工夫次第でそれを乗り越えられる可能性があると言えるでしょう。

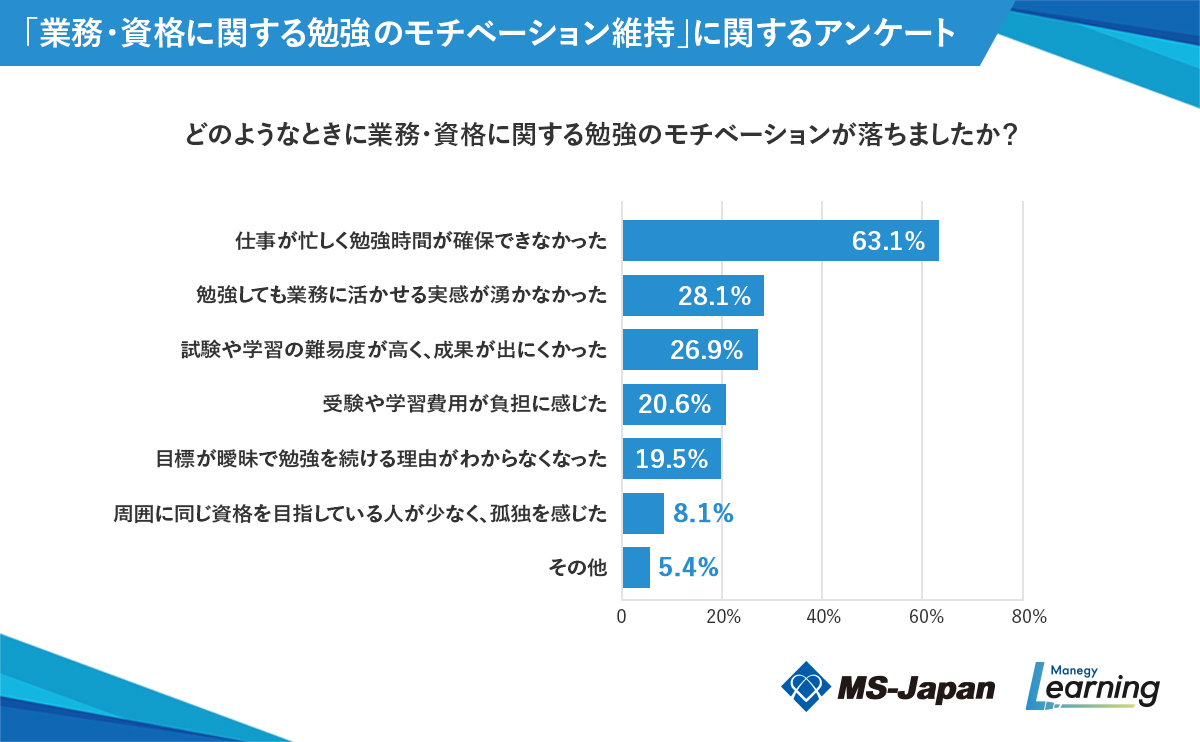

どのようなときに業務・資格に関する勉強のモチベーションが落ちたかを聞いてみました(複数回答可)。

最も多かったのは「仕事が忙しく勉強時間が確保できなかった」(63.1%)という回答でした。次いで「勉強しても業務に活かせる実感が湧かなかった」(28.1%)、「試験や学習の難易度が高く、成果が出にくかった」(26.1%)が続いています。その他には「受験や学習費用が負担に感じた」(20.6%)、「目標が曖昧で勉強を続ける理由がわからなくなった」(19.5%)、「周囲に同じ資格を目指している人が少なく、孤独を感じた」(8.1%)という回答も見られました。

また、自由回答では「仕事でパワハラを受けたとき」「習得したスキルの使用頻度が減ったとき」といった声があがりました。

これらの結果から、仕事と勉強の両立がうまくいかずにモチベーションが下がっている人が多いことが明らかになりました。特に、「勉強時間の確保」に関する悩みは、他の要因に比べて多く、学習習慣の定着の段階でつまずいてしまっている様子がうかがえます。

また、「業務への実用性」や「学習の難易度」など学びの手応えが得られにくいことも、やる気の低下につながっているようです。

さらに、「費用面の負担」や「目標の不明確さ」など、経済的・精神的な側面での壁を感じる人も一定数存在しており、学習を継続するには明確な動機づけと環境整備が重要であることがわかります。

モチベ低下は「学習計画の見直し」「目標や目的の振り返り」で克服

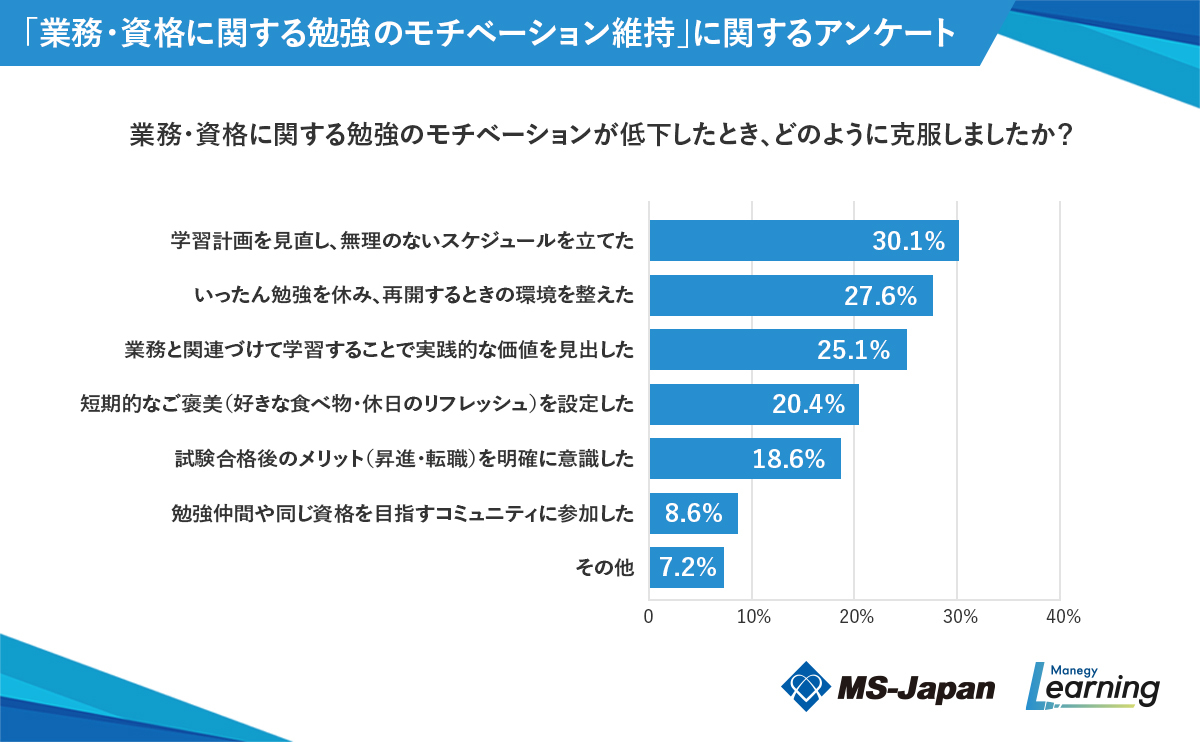

勉強へのモチベーションが低下したときに克服するために取り組んだことを尋ねました(複数回答可)。

最も多かった回答は「学習計画を見直し、無理のないスケジュールを立てた」(30.1%)で、次に「いったん勉強を休み、再開するときの環境を整えた」(27.6%)、「業務と関連づけて学習することで実践的な価値を見出した」(25.1%)が続きました。

その他の回答では「短期的なご褒美(好きな食べ物・休日のリフレッシュ)を設定した」(20.4%)や「試験合格後のメリット(昇進・転職)を明確に意識した」(18.6%)といった、自分へのインセンティブ設定も一定数の支持を集めています。

なお、自由回答では「終われば遊べることを想像した」「それでも遮二無二にやり続けた」などの声が寄せられました。

これらの結果から、最も効果的だったのは「学習計画の柔軟な見直し」であり、忙しい日々のなかでも自分に合ったペースで学ぶ姿勢が、継続への道となっていることがわかります。また、「一度休んでリフレッシュする」「実務との関連性を見出す」など、気持ちの切り替えや目的意識の強化も効果があるようです。さらに、「自分へのご褒美」や「将来のメリットの明確化」なども、勉強を続けるためのモチベーション戦略として有効であることが示されました。

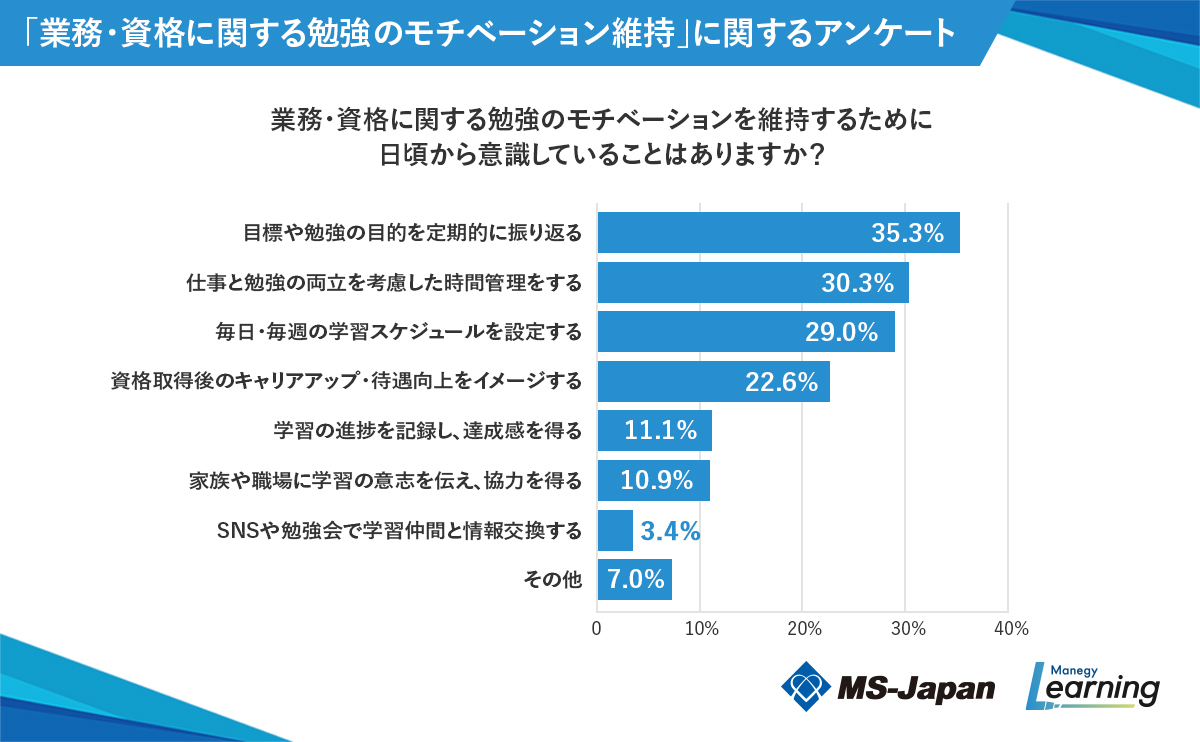

勉強のモチベーションを維持するために日頃から意識していることについて尋ねました(複数回答可)。

最も多かったのは「目標や勉強の目的を定期的に振り返る」(35.3%)で、次いで「仕事と勉強の両立を考慮した時間管理をする」(30.3%)、「毎日・毎週の学習スケジュールを設定する」(29.0%)という結果になりました。その他、「資格取得後のキャリアアップ・待遇向上をイメージする」(22.6%)、「学習の進捗を記録し、達成感を得る」(11.1%)、「家族や職場に学習の意志を伝え、協力を得る」(3.4%)といった回答も見られました。

また、自由回答では「余裕のある計画を立てる」「実践で使う」「ブレない強い信念を持つ」という意見があがっています。

これらの結果から、多くの人が「目的意識の明確化」や「学習の習慣化」によって、モチベーションを維持しようとしていることがわかります。忙しい社会人にとって、“いかに自然に学びを継続できるか”が鍵になっているようです。一方で、明確な対処法や他者とのつながりを活用している人はまだ少数派であり、モチベーション低下に対する「周囲との共有」は、今後取り入れるべき工夫と言えるかもしれません。

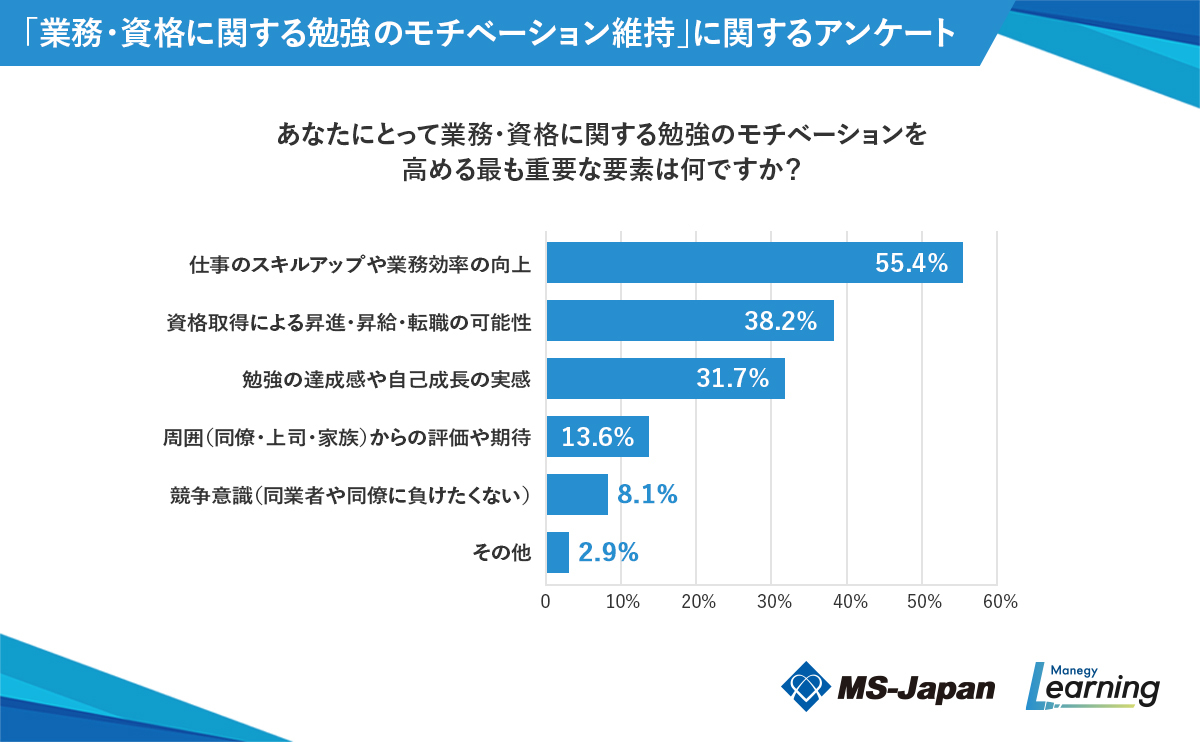

勉強のモチベーションを高める最も重要な要素について聞いてみました(複数回答可)。

その結果、最も多くあげられたのは「仕事のスキルアップや業務効率の向上」(55.4%)でした。学びを通じて日々の業務を改善し、成果につなげたいという意識が強く表れています。続いて「資格取得による昇進・昇給・転職の可能性」(38.2%)が2位にランクイン。努力の結果が将来のキャリアや待遇に反映されることは、多くの人にとってやる気につながっているようです。また、「勉強の達成感や自己成長の実感」(31.7%)といった内面的な充実感を重視する声も少なくありません。自己肯定感や成長の実感が、継続の支えになっていると考えられます。

一方で、「周囲(同僚・上司・家族)からの評価や期待」(13.6%)や「競争意識(同業者や同僚に負けたくない)」(8.1%)など、他者の存在を意識した外的な要因も一定の影響を与えているようです。

なお、自由回答では「勉強する・新しいこと知らないことを学ぶきっかけ」「資格取得で給料毎月に手当てが出る(当社は少額の一時金のみ)」という声が寄せられています。

こうした結果から、日々の業務での手応えと将来への希望の両面が、学びを続ける原動力となっていることがわかります。

業務・資格に関する勉強のモチベーションについての悩みを、自由回答形式で尋ねてみました。以下、回答を一部ご紹介いたします。

- 日頃の雑用に追われて、モチベーションを保つのが難しい

- 経理業務への理解が少ないので、業務関連の資格取得に対する評価が期待できない

- 仕事が忙しくなり学習のリズムが崩れると、再開するモチベーションを維持することが難しい

- 受験時期と業務のピークが同一月にあることが多い

- セカンドキャリアをどう構築すればよいかがわからない

- お金と時間を考えると新たに取り組もうと思う気持ちにブレーキがかかる

- 勉強の費用(テキスト代も講習会受講も)と不合格時の受験料が自腹のため、子持ち家庭には費用捻出が難しい

まとめ

今回の調査から、多くの社会人が業務や資格に関する勉強に前向きに取り組んでいる一方で、その継続にはさまざまな課題が伴うことが明らかになりました。特に、「時間の確保」や「成果の実感の薄さ」といった悩みがモチベーション低下の主な要因となっており、継続的な学びを支えるには、学習環境の整備や目的意識の明確化が欠かせません。

ただし、スケジュールの見直しや短期的なご褒美、業務との関連付けといった工夫により、モチベーションを回復させている人も一定数います。特に、「無理のない学習計画」や「仕事との両立を意識した時間管理」は、多忙な社会人にとって実効性の高い対策となっているようです。

また、モチベーションの源泉としては「スキルアップ」や「キャリアへの影響」を重視する声が多く、日々の業務への手応えと将来的な成長の可能性が、勉強を続ける力となっていることがうかがえます。

業務や資格に関する勉強へのモチベーション維持の課題は、多くの社会人に共通するテーマです。一方で、工夫と意識次第で乗り越えられる余地も大きいと言えるでしょう。継続的な学びを支えるためには、自分に合ったペースやスタイルを見つけ、目的を持って取り組むことが何よりも大切です。

Manegy Learning

Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。

MS-Japan

https://www.manegy.com/learning/