公開日 /-create_datetime-/

会計ソフトのデータ移行方法と注意点|失敗しない5つのステップ

会計ソフトの変更時に避けられないのが「データ移行」です。仕訳や勘定科目のズレ、インポートエラーなどのトラブルは、業務の停滞や決算遅延を招く恐れがあります。

本記事では、会計ソフトのデータ移行の流れ、注意点、失敗を防ぐための準備ポイントを実務担当者向けに詳しく解説します。

会計ソフトのデータ移行とは?よくある不安と基礎知識

会計ソフトを変更する理由と移行が必要なデータとは

会計ソフトのデータ移行とは、旧ソフトに蓄積された仕訳・残高・台帳などの会計データを、新しいソフトへ正確に引き継ぐ作業を指します。

変更の理由はさまざまで、機能不足やサポート終了、新しい会計基準への対応、コスト削減などが挙げられます。

移行が必要なデータには、仕訳データ・勘定科目・補助科目・固定資産台帳・消費税設定・部門別情報などが含まれます。

これらは日常業務や決算処理に直結するため、欠損やズレがあると業務に支障をきたします。

正確なデータ移行は、経理業務の継続性を守るための必須プロセスです。

会計ソフトへの移行が検討されるタイミング

会計ソフトの移行は、以下のようなタイミングで検討されることが多いです。

・パソコンやサーバーの買い替え:古いPCのOSや環境に依存しているソフトを使い続けるリスクを避けるため。

・クラウド化:テレワークや拠点間の情報共有をスムーズにし、バックアップやアップデートの手間を軽減するため。

・業務効率化:自動仕訳、AI OCR、銀行API連携など新機能を活用して経理作業を削減するため。

・法改正や制度対応:インボイス制度や電子帳簿保存法対応など、最新法令に合致したソフトへの移行をするため。

こうした機会に合わせてデータ移行を計画すると、作業負担やリスクを最小限に抑えられます。

会計ソフトへの乗り換え時に起こりがちなトラブルとは?

会計ソフトのデータ移行では、以下のようなトラブルが発生しやすく注意が必要です。

①データ形式の不一致:CSVやTXTなどの出力形式が新ソフトで読み込めず、手作業で変換が必要になるケースがある。

②勘定科目や補助科目のズレ:新旧ソフトで科目体系が異なる場合、仕訳の対応関係が崩れる可能性がある。

③日付・文字コードの不整合:西暦/和暦の違いや文字化けによってデータが破損することも。

④台帳や期首残高の欠損:固定資産や債権債務の情報が移行されず、再入力が必要になる。

これらは事前準備と試験移行で防げる場合が多く、計画段階からのチェック体制が重要です。

失敗は計画段階で決まる!会計ソフトへのデータ移行プロジェクトの始め方

新ソフトの選定と「移行要件」の定義(どのデータをどこまで移行するか)

データ移行の成否は、新しい会計ソフトの選び方と、事前に定める「移行要件」に大きく左右されます。

まずは、旧ソフトからどの形式でデータを出力できるかを確認し、それに対応できる新ソフトを選定します。

同時に、移行対象とするデータの種類(仕訳・残高・台帳・設定情報など)と移行の粒度(すべて移すのか、一部のみか)を明確にします。

この段階で移行要件を曖昧にすると、作業中に「このデータはどうする?」という判断が頻発し、スケジュール遅延やデータ欠落の原因となります。

会計ソフトへの移行スケジュールの策定と役割分担の明確化

会計ソフトの移行は、日常業務と並行して行われることが多く、タイミングと進行管理が非常に重要です。

理想的には、決算や繁忙期を避け、比較的余裕のある時期に実施します。

スケジュールには以下を盛り込みましょう。

・旧ソフトからのデータ出力期間

・新ソフトでの試験移行期間

・不整合修正期間

・本番移行日と業務切替日

また、社内外の関係者(経理担当・IT部門・ベンダー)で誰がどの作業を担当するかを事前に決定します。

役割分担が不明確だと、移行直前に責任の所在が曖昧になり、作業が停滞するリスクがあります。

会計ソフトへ移行するデータ範囲の決定(何年分遡るか?)

全ての過去データを移行する必要はありません。

移行範囲を決める際には、業務上の必要性と作業コストのバランスを考慮します。

直近1〜3年分のみ移行:作業負担が軽く、移行期間を短縮できる。

過去全期間を移行:長期的な参照が可能だが、作業量・エラー発生率が増える。

期首からの移行:年度切替を機にスムーズに導入できるが、前年データは旧ソフトで参照する必要あり。

業種や監査対応、過去データの参照頻度によって最適解は異なります。

社内ルールや税務要件も踏まえて、ベンダーや会計士と相談しながら決定しましょう。

会計ソフトのデータ移行手順|スムーズに進める5つのステップ

ステップ1:移行対象のデータを整理し、バックアップを取る

移行作業の第一歩は、何を移行するのかを明確にし、現状のデータを安全に保全することです。

仕訳データ、勘定科目、補助科目、固定資産台帳、消費税設定、部門別情報など、必要な項目を洗い出しましょう。

不要データは事前に整理しておくと、移行作業がスムーズになります。

また、移行前には必ず旧ソフトのデータを完全バックアップします。

これにより、移行中にトラブルが発生しても復元可能な状態を保てます。

ステップ2:旧ソフトでのデータ出力(CSV形式など)

新ソフトに取り込むためには、旧ソフトからのデータ出力が必要です。

多くの会計ソフトはCSVやTXTなどの汎用形式で出力できますが、出力方法やフォーマットはソフトによって異なります。

この段階で、半角/全角や日付形式(YYYY/MM/DDなど)の仕様を確認し、必要であればExcelなどで整形します。

ステップ3:新ソフト側のインポート形式を確認

新ソフトで読み込めるデータ形式を事前に確認し、旧ソフトの出力形式と合わせます。

・列名や並び順は一致しているか

・必須項目に欠損はないか

・勘定科目コードや補助科目コードの体系が合っているか

この工程を軽視すると、インポート時にエラーが頻発します。

可能であればベンダーのサポートやマニュアルを参照して、事前にフォーマットを統一しましょう。

ステップ4:試験移行でデータ整合性をチェック

いきなり本番移行を行うのではなく、試験移行を行い、データの整合性を確認します。

試験移行では、仕訳件数や残高、科目の一致、台帳の登録状況などをチェックし、不整合があれば原因を特定・修正します。

このプロセスで発見された課題は、全データ移行前に解決しておくことで、本番移行のリスクを大幅に減らせます。

ステップ5:本番移行と業務切り替え

試験移行で問題が解消されたら、本番移行を実施します。

移行後はすぐに業務を切り替えられるよう、新ソフトの操作マニュアルや社内研修を事前に準備しておきます。

また、移行直後の数週間は旧ソフトも参照できる状態を残し、万一のデータ確認や比較ができるようにしておくと安心です。

会計ソフト移行時の注意点|エラー・不整合・移行できないデータに注意

会計ソフトによくあるエラー:文字化け、桁数超過、日付形式の不一致

会計ソフトのデータ移行では、フォーマットや文字コードの違いによって文字化けが発生することがあります。

特に、旧ソフトがShift-JIS、新ソフトがUTF-8を採用している場合に起こりやすいため、事前にエンコード設定を確認しましょう。

また、金額やコードの桁数制限を超えているとインポートエラーになることもあります。

桁数や小数点以下の扱いはソフトごとに異なるため、出力データをExcelなどで一括確認しておくと安心です。

日付形式の不一致も典型的なトラブルです。YYYY/MM/DD・YYYY-MM-DD・和暦など、形式が一致していないと読み込みが失敗するため、統一した形式に変換してから移行します。

会計ソフトで起こる勘定科目・補助科目のズレと修正方法

新旧ソフトで勘定科目コードや名称が異なる場合、そのままインポートすると科目が正しく紐づかず、残高や仕訳がずれる恐れがあります。

対応策としては以下が有効です。

・事前に科目マッピング表を作成し、旧→新ソフトへの対応関係を明確化する

・インポート前に、旧ソフト側の科目コードを新ソフトの体系に合わせて変換する

・補助科目や部門コードも同様にマッピングしておく

試験移行の段階で、科目別残高が一致しているか必ず照合し、不一致があればマッピング表を修正します。

会計ソフト上の固定資産台帳・部門別データ・消費税設定などの確認項目

会計ソフトによっては、固定資産台帳や部門別データ、消費税の設定情報が自動移行できない場合があります。

特に以下は要注意です。

・固定資産台帳:耐用年数、取得日、減価償却方法が正しく引き継がれているか

・部門別データ:部門コードや名称が一致しているか

・消費税設定:税区分コード、軽減税率の設定が正しく反映されているか

これらは移行後に手作業で再設定が必要になることもあるため、移行計画時に「移行できない項目」を洗い出し、対応方針を決めておくことが重要です。

異なる会計ソフト間での移行時に起こりがちな問題と対策

①勘定科目・補助科目が合わない

会計ソフトごとに勘定科目や補助科目の体系・コードは異なります。

移行時に対応関係を定義せずにデータを取り込むと、仕訳の紐づけが崩れ、残高や帳票が正しく表示されません。

対策としては、移行前に旧→新ソフト間の科目マッピング表を作成し、インポート前にコードや名称を統一することが重要です。

また、試験移行時に科目別残高や仕訳件数を照合し、不一致を早期に修正します。

②仕訳データのインポートエラー(文字化け・日付形式など)

異なるソフトでは文字コードや日付の書式が違うことが多く、文字化けや日付形式の不一致が発生しやすいです。

これにより仕訳の読み込みが中断される場合もあります。

対策は、旧ソフトの出力データをExcelやテキストエディタで開き、文字コード(UTF-8 / Shift-JIS)や日付形式(YYYY/MM/DDなど)を統一すること。

また、インポート前に新ソフトの必須項目や桁数制限を確認し、エラーを事前に潰します。

③各種台帳(固定資産・債権債務)が移行できない

会計ソフト間では、固定資産台帳や債権債務台帳のデータ構造が大きく異なる場合があります。

そのため、台帳データが移行できず、再入力や手動設定が必要になるケースがあります。

対策は、移行計画の初期段階で「自動移行できるデータ」と「手作業で再設定が必要なデータ」を切り分けること。

特に固定資産の場合は、耐用年数・取得日・減価償却方法を正確に引き継ぐため、移行後にチェックリストを使って照合します。

④期首残高や過年度データがズレる

期首残高や過年度データは、移行時の科目マッピングや仕訳の欠落によってズレが発生しやすい項目です。

わずかなズレでも決算書や税務申告に影響を及ぼします。

対策は、試験移行時に旧ソフトの残高試算表と新ソフトの移行後データを科目ごとに比較すること。

ズレがあれば原因(仕訳漏れ、科目不一致、消費税設定ミスなど)を特定し、本番移行前に修正します。

会計ソフト変更のタイミングで見直したい3つのこと

新会計ソフトに合わせた業務フローの見直しと「新マニュアル作成・研修」

会計ソフトを変更すると、操作方法や入力手順だけでなく、業務全体の流れも変わることがあります。

この機会に業務フローを新ソフトの仕様に合わせて最適化しましょう。

例えば、自動仕訳機能やAPI連携が導入された場合、従来の手入力や二重チェックのプロセスを削減できます。

また、移行後すぐに業務が滞らないよう、新マニュアルの作成と社内研修を事前に実施します。

研修では、実際の画面を使ったハンズオン形式が効果的です。

会計ソフト導入によって期待されることと引き継ぎ対応

会計ソフト変更は、業務の属人化を解消する絶好のチャンスです。

移行準備の過程で、誰がどの業務を担当しているのか、どのデータがどこにあるのかを棚卸しし、担当者以外でも作業できる状態に整えます。

さらに、新旧ソフトが併存する移行直後はトラブル対応が増えるため、引き継ぎ資料や操作マニュアルを整備し、複数人で対応できる体制を作ることが重要です。

会計ソフトの切り替え時期のパターンと、それぞれのメリット・デメリット

会計ソフトの切り替え時期は、大きく期中移行と期首移行の2パターンがあります。

期中移行

メリット:導入を急げる、業務改善を早期に開始できる

デメリット:年度途中のデータ移行作業が複雑になり、残高照合の手間が増える

期首移行

メリット:年度初めから新ソフトを使えるため、データ管理がシンプル

デメリット:切り替え時期が限られるため、準備期間が短い場合は導入が遅れる

どちらを選ぶかは、移行にかけられる時間・人員・業務負荷を総合的に判断して決めるのが望ましいでしょう。

おすすめのクラウド会計ソフト比較

マネーフォワード クラウド会計

(画像引用:https://biz.moneyforward.com/accounting/)

マネーフォワード クラウド会計を使えば、日々の取引の入力などの面倒な作業を自動化し、業務効率を大幅に改善できます。

データをクラウドに集約し、経営の見える化を実現します。

無料トライアル

あり(1ヶ月間)

ポイント

①自動入力・自動仕訳で 会計業務がどんどんラクに

インターネットバンキング・クレジットカード・電子マネー・POSレジなどの様々なサービスと連携することで、日々の取引明細データを自動で取得できます。

連携したインターネットバンキングやクレジットカードの取引明細データおよび受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報から、仕訳候補を自動で作成。

一度登録した仕訳の内容はAIが学習するため、使うほど自動仕訳の精度が向上し、会計業務の効率化が可能です。

②チェックボックスのON/OFFで 簡単にインボイスを区別

仕訳の入力画面で、適格請求書発行事業者との取引か、それ以外の事業者との取引かをチェックボックスで簡単に区別できます。

チェックを外して仕訳を登録した場合は、取引日に応じて経過措置が適用され、仕入税額控除額が自動計算されます。

③経営状況をリアルタイムに見える化

日々の仕訳データをもとに、決算書を自動で作成できます。

他にも、キャッシュフローレポートや収益レポートなど、経営に役立つ幅広いレポートの作成に対応しているので、リアルタイムで経営情報を把握することが可能です。

| プラン | 月額料金(年払い) | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| スモールビジネス | 2,980円 | 3,980円 | 部門管理なし、小規模事業向け |

| ビジネス | 4,980円 | 5,980円 | 無制限の部門登録、消費税申告対応 |

| クラウド会計Plus | 見積もり | - | 仕訳承認、権限管理、ログ機能 |

導入事例①

UBUNTU株式会社は、税理士に依存し経営状況をリアルタイムで把握できない問題を抱えていました。マネーフォワードのクラウド会計とクラウド経費の連携により、経費管理がリアルタイムで可能となり、月次収支の自主管理が実現。自動仕訳やデータの可視化機能が業務効率を高め、経営判断の迅速化にも貢献しました。

(https://biz.moneyforward.com/case/8610/)

導入事例②

株式会社ソルテラスは、経理業務の属人化や手作業による時間の浪費を改善するため、マネーフォワードのクラウド会計を導入しました。これにより、バックオフィスの業務時間を約9割削減し、リアルタイムの会計管理が可能に。これによりマーケティング活動に時間を割けるようになり、経営判断の精度も向上しました。

(https://biz.moneyforward.com/case/8398/)

導入事例③

認定NPO法人PIECESは、既存の会計ソフトの使い勝手に課題を感じ、税理士との連携や経理の効率化を図るため、マネーフォワードのクラウド会計に切り替えました。これにより、初心者や税理士でも使いやすい環境が整い、経理業務の共有がスムーズになりました。また、経費精算や給与連携も自動化され、日々の業務が効率化されました。

(https://biz.moneyforward.com/case/6609/)

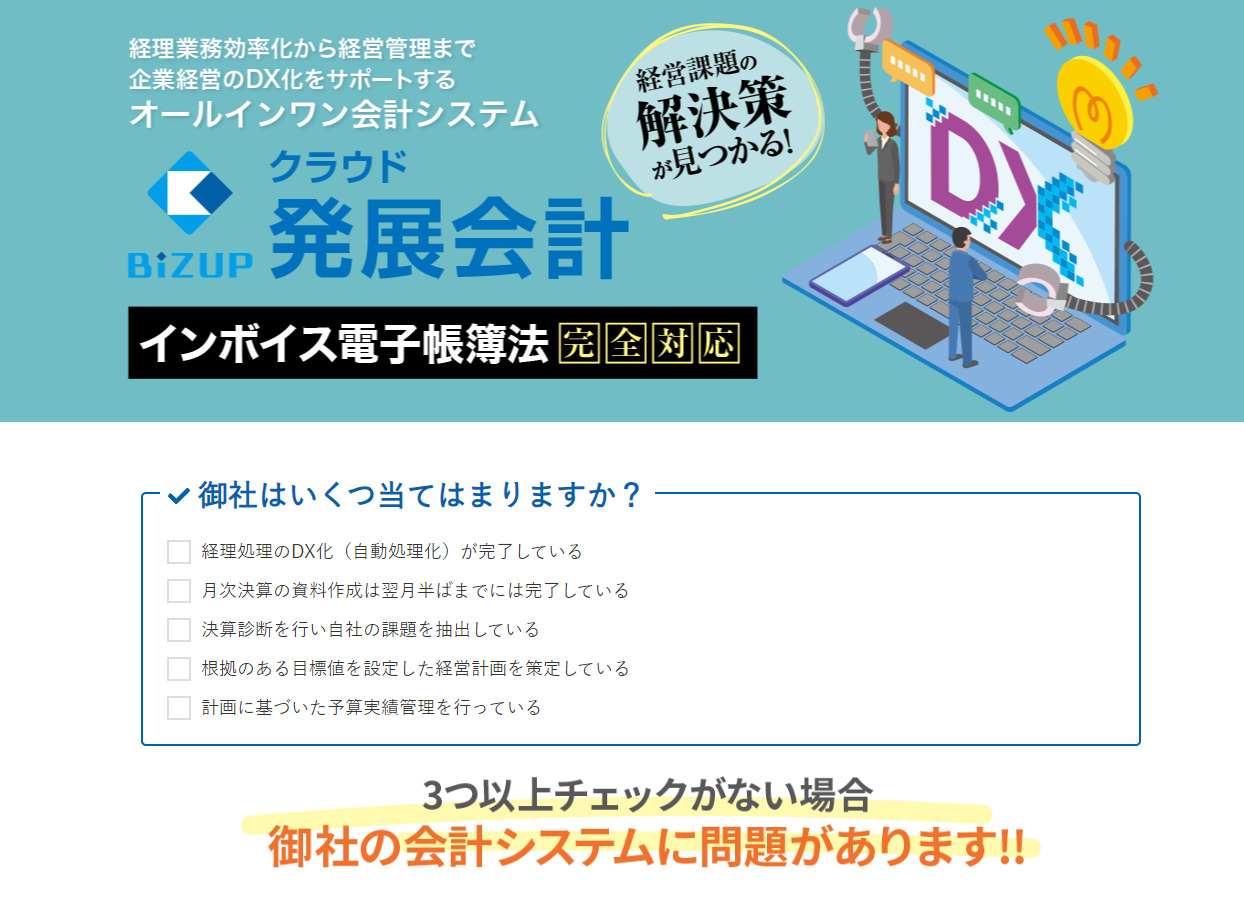

クラウド発展会計

(画像引用:https://www.bizup.co.jp/cloud_k/)

「クラウド発展会計」は、経理業務を効率化し、会社経営に必要な経営分析が容易に行える理想的な経営環境を整備するために開発された、クラウド会計システムです。経理業務におけるテレワーク環境を迅速に構築します。

ポイント

①さまざまな業種、利用ニーズに対応

・一般法人、個人

・病院、医療法人

・公益法人、社会福祉法人

・建設業

・多店舗展開

・複数人での分散入力

②豊富な経営分析資料

・月次レポート(グラフ入りの見やすい資料がワンクリックで出力可能!)

・部門別業績管理(階層・パターン無制限)

・変動損益計算書

・予実管理

・経費推移表

・納税予測

・決算診断、経営戦略診断

③記帳業務の効率化

・クラウドでありながら、他社にはない圧倒的な操作スピード、

Excel感覚の操作性!

・同時画面操作、同時入力作業が可能

・ネットバンキングの取引明細を自動で読込、仕訳入力が完了します

無料トライアル

あり(2ヶ月間)

| プラン | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 1ライセンス | 8,000円 | 分散入力あり

登録できるデータ数1社 決算書作成機能あり 部門別管理機能あり 自動仕訳機能あり 操作サポートあり ユーザー特典あり |

導入事例①

弊社では複数店舗を展開しているため、複数人(3人以上)での会計入力が可能で、出張先など会社以外で会計数値を確認でき、会計事務所と会計データをリアルタイムで共有できる会計システムを探していました。

「発展会計」導入後は、経理部門からの報告が着実にスピードアップし、早期の経営数値を把握することでタイムリーな打ち手の展開が可能になりました。

(https://www.bizup.co.jp/cloud_k/)

導入事例②

経理業務の慢性的な遅延により業績管理が行えていない状況から、経理業務の合理化・業績管理体制の構築を改善課題として抱えていました。

「クラウド発展会計」を会計事務所から提案されて検討を重ねた結果、自動経理システムや経理処理に特化した効率化機能で大幅に経理業務にかかる時間を短縮できる点や、かねてからの課題であった業績管理に必要な帳票類を自動で作成できる点が決めてとなり、導入することとなりました。

(https://www.bizup.co.jp/cloud_k/)

導入事例③

「クラウド発展会計」導入以前の医療法人 札幌円山整形外科では、分院から現預金、窓口収入、経費関係の資料を本院に持参し、それを本院の経理担当者が入力し、本院ですべての経理処理を実施していました。

「クラウド発展会計」の部門別管理機能を活用し、入力処理は本院と分院でそれぞれ行うようにしました。

かつ、ネットバンキング取引自動入力・仕訳機能「発展会計BANK」を活用することにより、経理処理にかかる時間を大幅に短縮することが実現しました。

経理処理の時間投下が減少したことにより、業績に関する統計資料等の作成に時間投下が可能となりました。その結果、システム導入以前は翌月末だった損益確定が翌月15日に、翌々月だった業績検討会議は翌月20日前に開催可能となり、早期の対策が打てるようになりました。

「クラウド発展会計」はインターネット環境さえあればどこからでもタイムリーにアクセス可能なので、理事長自らデータに目を通し、経費計上の不明点や処理の不明点を経理課や会計事務所に質問するなど、チェック機能が向上したとともに数字を基にしたやり取りが可能となりました。

理事長から経営幹部への指示や指導が具体的になり、法人の業績が向上してきました。

(https://www.bizup.co.jp/cloud_k/)

freee経理

(画像引用:https://www.freee.co.jp/)

freee経理は、有料ユーザー企業数38万超のクラウド会計ソフト「freee会計」の仕組みはそのままに、財務諸表作成機能を除外して、インボイス制度・改正電子帳簿保存法に対応しやすくしたクラウド型経理システムです。

適格請求書の作成・電子保存ができるだけでなく、経理業務を通じて自動生成されたデータは既存の会計ソフトと連携可能なため、お使いの会計ソフトを変更することなく、インボイス制度・改正電子帳簿保存法への対応を可能にします。

また、債権管理・債務管理だけでなく、資産管理もまとめて効率化、損益や資金繰りを可視化し、経理業務のDX化まで実現します。

期中の乗り換えにも対応しており、専任の導入支援担当が業務フローの見直しから操作方法までサポートします。

無料トライアル

あり(30日間)

ポイント

既存の会計ソフトを変えずに自動で法令改正に対応

freee経理は、インボイス制度の要件を満たした適格請求書を簡単に発行することができます。登録番号は、freee経理の取引先情報に紐付けて管理可能です。

また、原則電子データとして受け取った請求書や領収書は電子保存することが必要ですが、freee経理なら、メールなどで受け取ったPDFの電子明細も取り込むだけで保存が完了します。

更に、紙で受け取った領収書・請求書も撮影してシステムに保存できるため、改正電子帳簿保存法に対応した形で電子保存することができます。

適格請求書フォーマットにより、インボイス制度に欠かせない要件を満たした的確請求書の交付が可能です。

また、請求書の電子取引の電子保存にも対応しており、今お使いの会計ソフトを変えずにインボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応が可能です。

OCR自動書類分類機能で入力作業を大幅削減

インボイス制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていますが、その適用を受けるためには帳簿への税区分の詳細な入力が必要です。

freee経理のOCR自動書類分類機能により、適格請求書か否かの判別、日付・金額・勘定科目だけでなく登録番号から取引先、税区分も自動判別可能です。また、自動仕分けにより入力工数の大幅な削減が可能です。

多種多様なレポートで経営状況をリアルタイムに可視化

購買明細や請求書、領収書などのデータをシステムに取り込むと自動で損益 / 資金繰りレポートとしてデータが可視化されます。リアルタイムでデータが反映されて、損益をすぐに確認できるため次の施策を考えやすいです。

| プラン | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ¥25,000~ | ユーザー20名までは追加料金なし、21名以上は1名¥500円 月で追加可能(追加上限なし) |

導入事例①

サイトワールド実行委員会は、視覚障害者のスタッフも利用できる会計システムを求め、freee会計を導入しました。特にレポート機能や銀行口座との連携により、経営全体の透明性が向上し、全盲の委員長でも会計情報の把握が容易になりました。スクリーンリーダー対応も評価されており、アクセスしやすい経理環境を実現しています。

(https://www.freee.co.jp/cases/sight-world/)

導入事例②

株式会社菅野時計店は、事業承継に伴い経営の可視化と効率化を図るためfreee会計を導入。これによりリアルタイムでの経営データ把握が可能となり、経理の工数が大幅に削減されました。経費精算や取引管理もシンプルになり、経営判断の迅速化と業務の効率化が実現しています。

(https://www.freee.co.jp/cases/suganotokeiten/)

導入事例③

株式会社MICは、経理と案件管理が分断され、財務状況を経営陣全体で把握できないという問題を抱えていました。freeeのクラウドシステムを導入することで、見積・請求書作成の効率が向上し、営業と経理の業務範囲が明確化。案件ごとに収支が一元管理できるようになり、経営データの可視化を実現しました。

(https://www.freee.co.jp/cases/mic/)

PCA会計

(画像引用:https://pca.jp/area_product/cloud/prokai_cloud_top.html)

PCAクラウドはサービス開始から10年以上、16,000法人を超えるお客様にご利用いただいております。サーバー管理不要で、BCP対策・テレワークにも対応した会計システムです。

無料トライアル

あり(2カ月間)

ポイント

同時接続ライセンスでコスト削減

PCAクラウドの料金プランは同時接続ライセンスを採用しておりますので、複数台のPCにインストールが可能となります。会社のPCで利用しても、ご自宅のPCで利用しても同時に使用しなければ料金は1ライセンスでOK!

高い信頼性と安全性

大手グループ企業でも採用している高可用性・高パフォーマンスのサーバー基盤を関東・関西地区で採用。さらに、PCAクラウドのバックアップを関東の内容を関西へ、関西の内容を関東へおのおの保管する事により、BCP対策も万全です。

豊富な連携サービス

「PCAクラウドWeb-API」の提供により、他のクラウドサービスとシームレスに連携が可能です。

| プラン | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 13,500円~ | 1ライセンスあたり |

導入事例①

株式会社エイトレッドは、コスト削減と業務効率化を目的にPCAクラウドを導入しました。以前のERPシステムに比べ、クラウド連携によって月次決算期間が短縮され、業務が自動化されました。また、与信管理や顧客管理がシームレスに連携され、可視化と精度の向上が実現しています。

(https://pca.jp/area_product/casestudies/atled.html)

導入事例②

WBFリゾート沖縄株式会社は、分散された各拠点での経理データ入力の効率化を求め、PCA会計システムを導入。これにより、各拠点から直接入力が可能となり、月次決算報告の迅速化が実現し、資金管理も精度が向上。経営の安心・安全性が強化されました。

(https://pca.jp/area_product/casestudies/wbfokinawa.html)

導入事例③

ワコオ工業株式会社は、複数拠点の会計状況をリアルタイムで管理したいというニーズからPCAクラウドを導入。これにより、どこからでも複数の企業の会計データにアクセス可能となり、管理業務の効率が向上しました。また、工事原価の一元管理が実現し、経理業務の分担も円滑になりました。

(https://pca.jp/area_product/casestudies/waquo.html)

mitoco 会計

(画像引用:https://www.mitoco.net/accounting)

mitoco 会計はクラウド型の会計システムです。法改正などもバージョンアップによる改修で標準対応します。 柔軟なレポート・帳票機能を備え、財務・経営者が気になる財務情報をすぐに確認できます。 また、仕訳のパターン入力や、操作を案内するガイドやツールチップを標準で備えるため操作時間の短縮が可能です。 Salesforceプラットフォームをシステムの基盤とすることで、安価に高セキュリティで会計システムをご利用いただけます。

無料トライアル

あり(30日間)

ポイント

経営者の知りたい情報を迅速に提示

分かりやすく見やすいレポート&ダッシュボードでは、会計とSalesforceの情報を統合したレポート作成が可能です。グラフで視覚的に最新のデータを確認でき、経営者向けのビジネス管理ツールとしても活用できます。

ガイダンスにより導入工数を削減

マスタ設定など導入ガイダンスにより操作時間の短縮できます。操作画面ごとに表示できるガイドやツールチップでわかりやすく、システム操作をサポートします。

充実の管理会計機能

仕訳入力時に財務会計項目に加え、6種のセグメントコードや会計期をまたいだプロジェクトコードなどを設定可能です。レポート出力の自由度も高く、セグメント分析など多角的な視点で財務情報を分析できます。

| プラン | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 70,000円+10,000円/1ユーザー | ・会計とSalesforceの情報を統合したレポートが可能 ・電子帳簿法・インボイス制度等への標準対応 ・導入ガイダンスにより設定の時間短縮 |

勘定奉行クラウド

(画像引用:https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/kanjo)

導入シェア・顧客満足度調査ともにNO.1の奉行シリーズ! クラウドならではの自動化・学習機能で会計業務の生産性が飛躍的に上がります。

無料トライアル

あり(30日間)

ポイント

従来の業務の流れはそのまま、クラウドならではの機能により仕訳入力を自動化

領収書の学習や金融機関の入出金明細データ連携により、仕訳伝票の起票を自動化でき、わずか数クリックで取引入力が完了します。

さらに、Excelファイルなどあらゆるデジタルデータを学習し、仕訳を自動化することができます。

税理士とリアルタイムにデータを共有できる「専門家ライセンス」を無償提供

顧問の税理士など、専門家に提供できる「専門家ライセンス」を1ライセンス無償で提供します。このライセンスによって税理士と一緒に業務を行うことができ、会計データのやり取りが一切不要になるため、日々の業務や決算をよりスムーズに行えます。

奉行シリーズ・外部システムと連携し、あらゆる手入力が不要に

各種奉行シリーズはもちろん、APIによってあらゆるシステムとつながることで、会計に必要なデータを自動で連携し、業務の手間を大幅に削減します。

料金プラン

※要問い合わせ

個人事業主におすすめのクラウド会計ソフト比較

freee経理

(画像引用:https://www.freee.co.jp/)

freee経理は、初心者でも直感的な操作で、日々の経費や収支を効率的に記録でき、〇×形式で質問に答えるだけで確定申告書類も作成できます。また、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動仕訳機能で入力ミスを防ぎながら経理業務を省力化できる点も魅力です。さらに、青色申告の特別控除に対応しており、電子申告(e-Tax)を利用することで節税も図れます。

ポイント

・クレジットカードや銀行口座と連携することで、自動仕訳が可能で日常の経理作業が効率化されます。取引明細の自動取り込みもサポート。

・確定申告に向けて簡単な質問に答えるだけで必要な書類を作成でき、青色申告にも対応しているので、最大65万円の控除を得るための電子申告(e-Tax)対応も完備。

・スマホアプリがあり、外出先での入力や確認がしやすいのも便利。

| プラン | 月額料金(月払い) | 年額料金(年払い) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| スターター | 980円 / 月 | 11,760円 / 年 | 確定申告を簡単に 初めてでも安心のサポート付き 確定申告書類の作成(白色・青色対応) 確定申告書の提出(電子申告対応) 銀行やクレジットカードからの明細取得 見積書・請求書の作成 チャット・メールの基本サポート 消費税申告(2024年4月1日まで利用可能) |

| スタンダード | 1,980 円 / 月 | 23,760円 / 年 | 豊富な機能で業務を効率化 優先サポートで安心 スターターの全ての機能 消費税申告(インボイス制度対応) レシート撮影できる枚数増加 詳細レポートの出力 チャット・メールの優先対応サポート |

| プレミアム | 3,316 円 | 39,800円 / 年 | 使い方から税務調査まで トータルサポートで解決 スタンダードの全ての機能 電話サポート freee会計への乗換代行サービス 税務調査サポート補償 組織向けの経理業務機能 |

この記事を読んだ方にオススメ!

- クレジットカードの経費精算をスムーズに!仕訳・確定申告・クラウド会計の活用方法

- 【開催直前】マネーフォワード?フリー?クラウド会計ソフトを同一軸で徹底比較!

- 2024年のトレンド予想 経理/インボイス・電子帳簿保存法の次に来るのは?経理財務が向き合う課題

- 2024年版 編集部が管理部門におすすめする良いサービス/大手企業のDXを加速するクラウド会計の魅力

- コピー代・印刷代の勘定科目は?仕訳と消費税・インボイス対応を解説

- 切手の勘定科目は「貯蔵品」?「通信費」?仕訳とインボイス対応を解説

- 固定資産税の勘定科目・仕訳処理を完全解説(家事按分/法人・個人対応)

- 【公認会計士・税理士執筆】連結決算の基礎と実務対応の全体像

マネーフォワード クラウド会計

(画像引用:https://biz.moneyforward.com/tax_return/)

マネーフォワード クラウド会計は、個人事業主に特化した使いやすい機能と充実のサポート体制が整っており、初心者にも安心です。銀行口座やクレジットカードと自動連携することで、経理作業が効率化され、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているため、法規制の改正にスムーズに適応できます。さらに、サポート体制も充実しており、FAQや電話・チャットサポートに加え、税務の専門家からのアドバイスを受けられるプランも用意されているため、初めて確定申告や経理を行う方にも最適です。

ポイント

・自動仕訳機能が充実しており、銀行口座やカードとのデータ連携で記帳がスムーズ。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件に対応しているので、最新の法規制に適応できる。

・使いやすいインターフェースで、特にスマホアプリが操作しやすく、出先でも経理業務が行える柔軟性がある。

・複数の事業を管理したい場合も便利で、取引や帳簿の集計を自動化することで時間の節約が可能に。

| プラン | 月額料金 | 年額料金 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| パーソナルミニ | 1,280円 | 10,800 円 | 確定申告書作成、取引明細自動取込、AI-OCR入力上限5件/月 |

| パーソナル | 1,680円 | 15,360円 | 上記+消費税集計、レポート機能、請求書の一括操作 |

| パーソナルプラス | 2,980円 | 35,760円 | 上記+電話サポート、消費税申告書作成 |

まとめ

会計ソフトのデータ移行は、単なる作業ではなく、経理体制を強化する重要なプロジェクトです。

移行要件の明確化、データ形式や科目体系の統一、試験移行による検証を丁寧に行うことで、多くのトラブルは未然に防げます。

さらに、この機会を活かして業務フローの最適化や属人化の解消に取り組めば、日常業務の効率化と精度向上も実現できます。

計画的かつ組織的な進行で、新しい会計ソフトのポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

この記事を読んだ方にオススメ!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

決算月はなぜ3月が多い?決算時期ごとのメリット・デメリットと見直しの考え方

ニュース -

資金繰りを左右する売掛金と支払・入金サイトの管理

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース -

第2回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(特別償却適用事業年度)

ニュース -

第1回 特別償却の制度概要について

ニュース -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

支払手数料の勘定科目をわかりやすく解説|仕訳・税区分・雑費との違いも紹介

ニュース -

2026年1月「負債1,000万円未満」倒産43件 飲食店が急増、年度は2年連続で500件超えへ

ニュース -

特定課税仕入れや課税対象、インボイス制度とともに改めて振り返る「消費税」

ニュース -

【無料DL可】収入印紙管理表テンプレート|管理方法・使い方をわかりやすく解説

ニュース -

KPIを行動に落とし込む方法|社員が動ける数字の使い方

ニュース