公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、取引先の倒産や経営悪化により、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能(貸倒れる)になることで生じる収益減(損失)に備え、売掛金が発生した年度に貸倒れリスクを見積もって設定する引当金をいいます。

貸倒引当金として認められる債権は、主に、将来、金銭による取立てを目的としているものです。そのため、売掛金・受取手形・未収金・貸付金などが対象になり、敷金や保証金などは対象になりません。

参照:

・No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲|国税庁

・法人税法 第52条「法人税法 | e-Gov 法令検索」

貸倒引当金の計上は、会計と税務で取り扱いが異なります。

会計上は原則、貸倒引当金の計上が義務付けられています。一方で、税務上は原則、計上が認められておらず、一定の場合にのみ損金(税務上の費用)に算入することが容認されています。

この取扱いの違いは、会計と税務における目的の違いに起因します。

会計(財務会計)は投資家の意思決定に有用な情報を提供することを目的としているため、将来のリスクを出来る限り正確に見積り、財務諸表に反映させる必要があります。一方で、税務は課税の公平性の観点から、支出が確定していない債務を税務上の費用として利益から差し引くことは、原則として認められていません。ただし、資本金が1億円以下の会社等に限り、「より具体的な条件」を設けることで貸倒引当金の計上を容認しています。

| 会計 | 投資家の意思決定に有用な情報を提供すること |

|---|---|

| 税務 | 課税の公平性 |

会計・税務それぞれで、貸倒引当金を計上するメリットがあります。

| 会計 | 将来の損失リスクを可視化できる |

|---|---|

| 税務 | 一定の場合、損金に算入できる |

税務上は前述の通り、基本的には貸倒引当金の計上が認められていませんが、一定の場合に、損金算入することが可能です。それにより、節税効果を得られる可能性があります。

会計上は将来の損失リスクを可視化できるというメリットがあります。

ただし、そもそも会計の目的が投資家の意思決定に有用な情報を提供することであり、その目的を達するためにリスクを正確に見積もって財務諸表に反映させるため、会社にとってはメリットである以上に義務でもあります。

貸倒れリスクが可視化できている状況と、できていない状況を、図を用いて説明します。

■例

・当期に商品を100で販売して売掛金を計上

・その後50は回収

・翌期に得意先が倒産し50の損失が発生

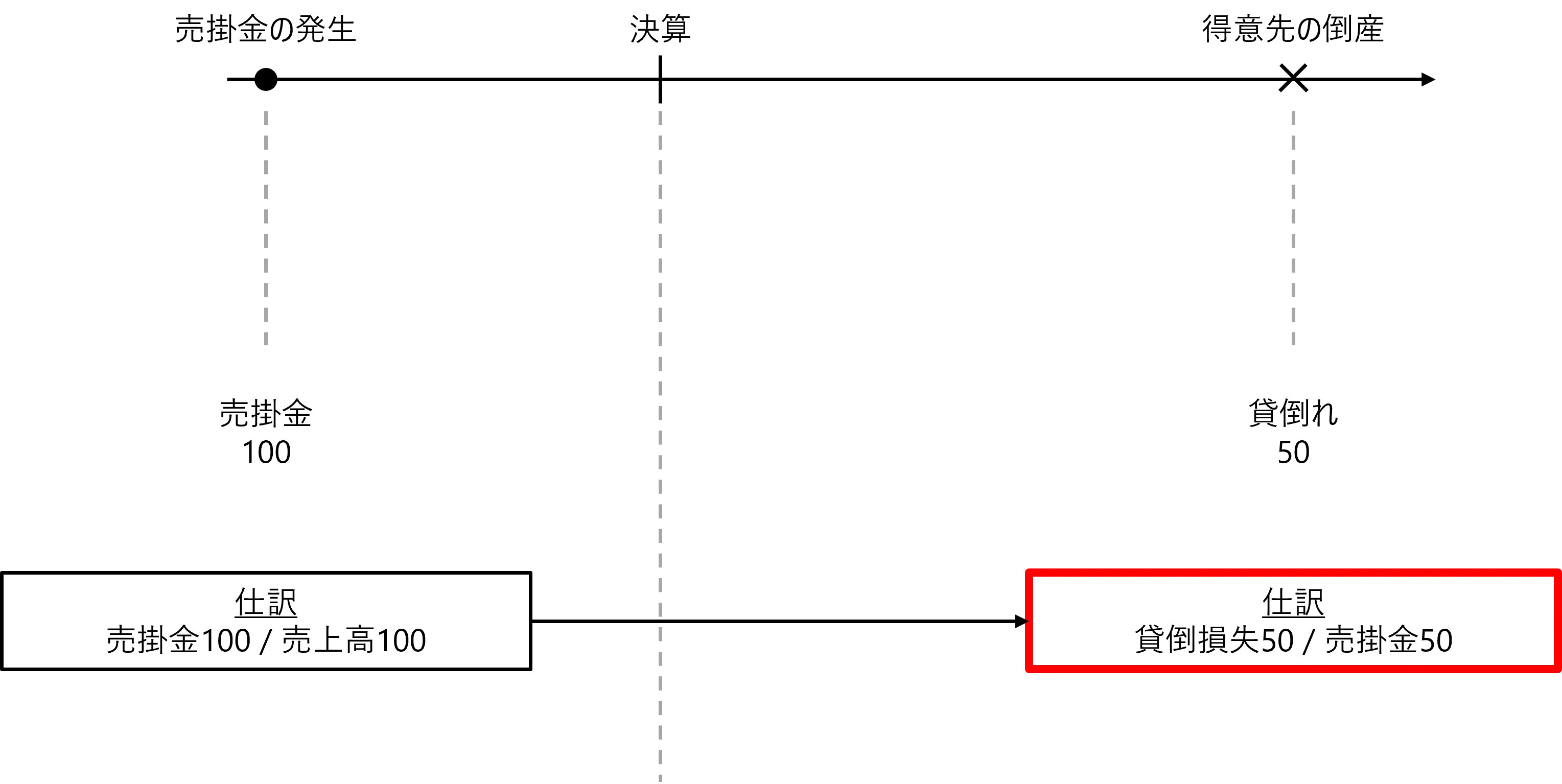

○貸倒れリスクが可視化できていない状況(売掛金発生~倒産による貸倒れ)

得意先が倒産したタイミングで、初めて多額の損失が生じています。

投資家(株主や金融機関)からすると、「貸倒れる(損失が出る)リスクはもっと前からあったのではないか」という疑念を持ち、会社との信頼関係が崩れてしまうかもしれません。

また上図の貸倒損失50が、仮に50億円と多額だった場合は、財務的なインパクトもかなり大きいのではないでしょうか。

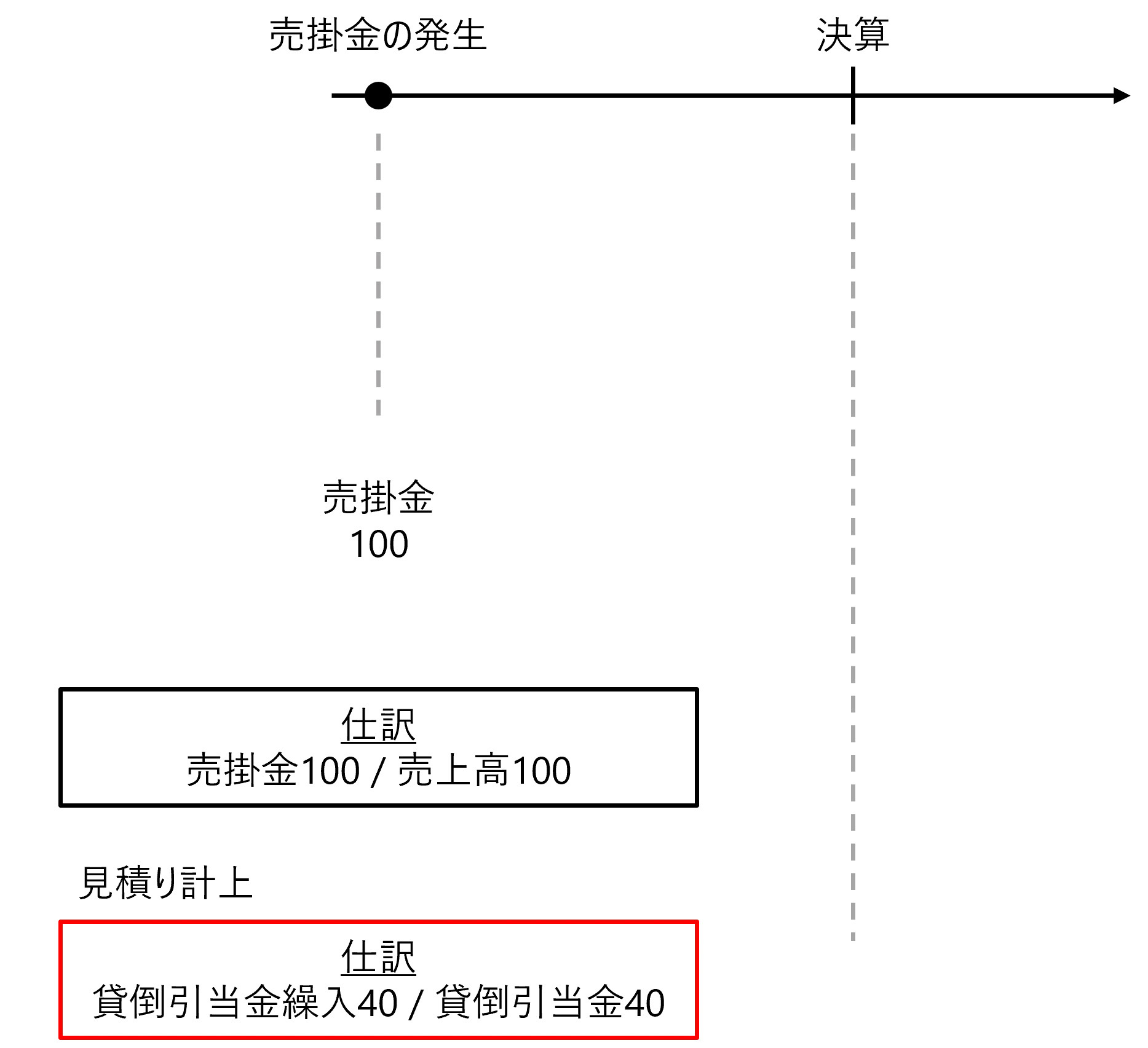

○貸倒れリスクが可視化できている状況(売掛金発生とリスクの見積り~倒産による貸倒れ)

・売掛金発生とリスクの見積り

売掛金を計上した時点で、将来の貸倒れリスクを見積り、その金額を費用計上するとともに引当金として計上しています。

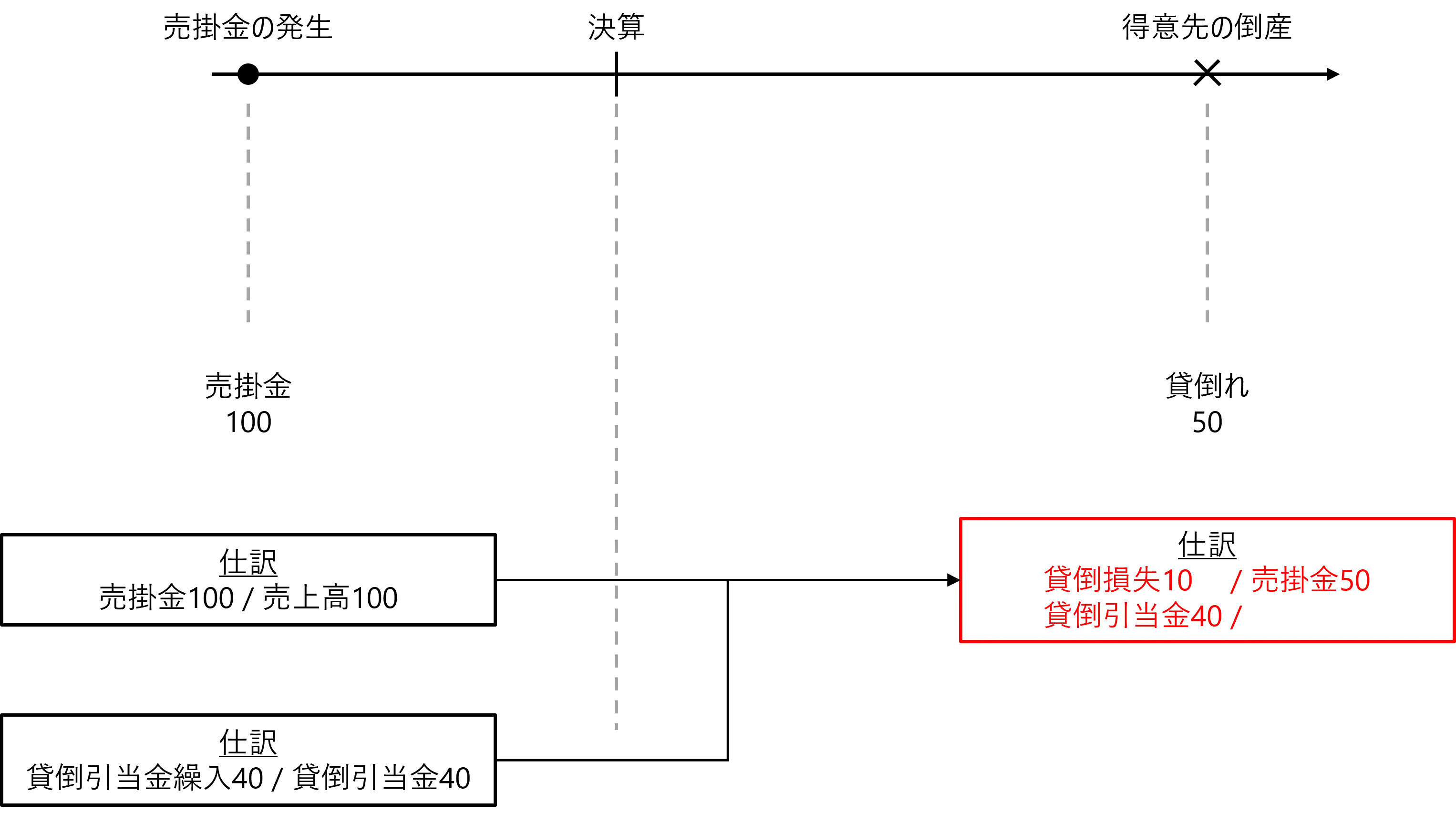

・倒産による貸倒れ

実際に貸倒れた際には、事前に計上した引当金を取り崩すことで、貸倒発生時の損失額を減額できる(上図、赤枠箇所)とともに、損失のリスクを事前に合理的に見積もっていたことを投資家に示すことができます。

貸倒引当金に関係する勘定科目は以下の3つがあります。

記事提供元

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

公開日 /-create_datetime-/