公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

業務のブラックボックス化を解消するには、業務フローを〝見える化〟する必要があります。業務フローを見える化するということは、「業務を標準化する」ということです。

そのためには、たとえば次のような流れで作業を行ないます。

① 現状の把握

② ゴールの設定

③ 業務フロー見える化の基本方針の決定

④ 業務のリストアップ

⑤ 業務フロー図の作成

⑥ 業務マニュアルの作成

⑦ 継続的に改善

経理業務のブラックボックス化を解消するためには、経理の業務だけを見える化するのでは不十分です。

一連の業務の流れのなかで、決裁の在り方や証憑類の作成など、経理にかかわる非効率な業務や、不正のリスクが潜んでいないか、それらをすべて明らかにしたうえで業務の標準化を図る必要があります。

まずは、「現状の把握」が必要となります。

属人化している状況では、経理担当者の積極的な協力は得にくいかもしれません。そのため、業務を標準化することのメリットを伝えたうえで、トップダウンで行なうとよいでしょう。

担当者ごとに、いつ(例:都度・日次・週次・月次・年次など)、何を(例:預金取引の入力)、どうやって(例:通帳データを会計ソフトに自動連携で取り込む)、何のために(例:月次決算のため)行なっているかなどを把握しましょう。

そして、「ゴールの設定」をします。つまり、経営者が「最終的にどうしたいか」を考えます。

ここをきちんと設定しておかないと、途中でいろいろなものがブレてしまう可能性がありますので、ゴールは慎重に検討したうえで設定しましょう。

たとえば、

「業務フローを見える化することで、全社的に担当者の権限と責任を明確にし、経営者が業務管理を行なえるようにする」

「業務マニュアルを作成することで、業務を標準化でき、引継ぎも容易になることから、担当者を定期的に異動させるようにする(数値がわかるようになるために必ず経理を経験させる)」

「業務フローを見える化することで、継続的に業務の効率化を図れるようにする」

「経理業務以外はある程度のマニュアルはあり、ブラックボックス化していないので、まずは経理業務の業務フローの見える化を行ない、のちにその他の業務に広げていき、全社的に業務の標準化を図る」

などといった具合です。

「ゴールの設定」ができたら、「業務フロー見える化の基本方針の決定」をすることになります。

具体的には、何をするか、業務フローをどう設定するか、誰がやるか、スケジュール、作成書類のフォームなどを決定します。

さて、ここからが具体的な作業です。「業務のリストアップ」を行ないます。

すでに、①現状の把握で、担当者ごとのある程度の業務の把握はできていると思いますので、それをベースに、必要に応じて追加でヒアリングなどを実施し、業務ごとに内容を書き出していきます。

いままで文書化していなかったものを文書化することになるため、おそらくこの時点で、不必要・非効率・リスクがあると考えられる業務をそれなりに把握できると思われます。

不要な業務を省略したり、別のもので代替したり、業務フローを変えたりしていくことで、作業の効率化を図ることができます。不正やミスの発生リスクも考慮した、実態に即した業務フローが検討できるようになるでしょう。

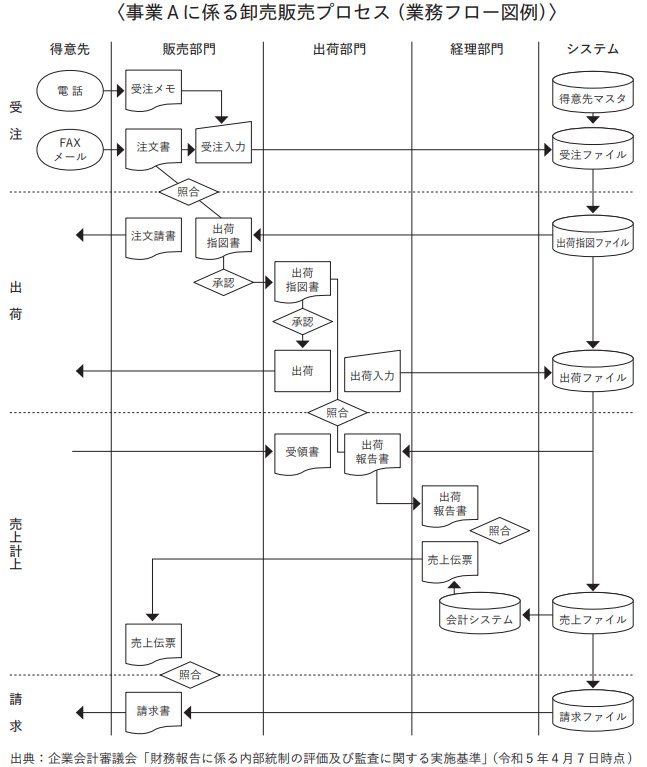

業務フロー図は、業務の流れを図で示した表です。フローチャートとも呼ばれます。 たとえばAという事業について、それに関連する販売、購買、棚卸資産管理、固定資産管理、出納、経理、給与支払いなどの業務について、一連の流れを図で示していきます。 図に、その一例を挙げましたので参考にしてください。

業務マニュアルは、業務の流れを文章で説明した書類です。「業務記述書」とも呼ばれます。

業務フロー図が、対象となる業務について、一連の流れを図で示したものであるのに対して、業務マニュアルは文章で説明した書類です。業務フロー図は業務の流れの概要を把握するのに優れており、業務マニュアルは業務の詳細まで記述し、把握することができます。

よって、両者には整合性が必要です。

⑤と⑥は別々に進めるのではなく、並行して進めるとよいでしょう。

業務フロー図や業務マニュアルの作成は、担当者にとっては手間と時間のかかる作業です。

しかしながら、業務フローを見える化することにより、業務フローを効率化することができれば、将来的には、いままでより担当者の業務量は減り、残業時間が減ったり、あるいは他の業務に時間を充てることができます。

また、業務マニュアルに沿った仕事をしていれば、何か問題があったときには責任は問われないはずであり、担当者自身を守ることにもなります。

業務フロー図や業務マニュアルは、1度つくれば終わりというものでは決してありません。将来的に継続して改善していくことになります。

新規の事業や新システムの導入で、業務フロー自体が変わることも当然あります。業務を効率化するために業務フロー自体を改善すべきケースも出てくるでしょう。

逆に、何年も業務フローが変わらないということは、業務フロー図や業務マニュアルの作成自体が目的になっていたり、業務の効率化がまったく行なわれていなかったりするのかもしれません。こうした事態を防ぐには、従業員が業務フロー改善の提案を行なうことを評価に織り込むことを考えてもよいかもしれません。

* * *

電子帳簿保存法、インボイス制度、定額減税など、ここ数年、経理担当者にとって煩雑な業務が増加しています。経理業務がブラックボックス化したままでは、業務量の増加、退職、人材不足による採用難などにより、業務の効率化も図れず、引継ぎも困難です。

一度に完璧を求める必要はありません。まずは経理部門だけでも、早めに、業務フローの見える化に取り組みましょう。

そして、経理のブラックボックスをホワイトボックスにしていきましょう。

記事提供元

『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。

またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

サーベイツールを徹底比較!

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)

「個」が活きる組織をつくる──カオナビCPO平松氏に聞く、タレントマネジメントの現在とこれから

「部門間連携」が進まない理由と、その突破口とは?

毎月勤労統計調査 令和7年5月分結果速報 など|7月7日~7月13日官公庁お知らせまとめ

【新入社員意識調査2025】卸・小売業の新人、「キャリア志向なし」が初めて1位

【新入社員意識調査2025】情報通信業の新入社員は“成長意欲高い傾向”

法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説

OFFICE DE YASAI 導入事例

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

年次有給休暇管理簿とは|作成義務はある?管理方法や記載すべき項目も解説!

人的資本経営とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介

![【管理部門・士業のリモートワーク及び出社回帰に関する実態調査】6割がフル出社、週半分以上リモート可能は2割[MS-Japan調べ]](/upload/img/news/news_thumbimage/1752235630/200x0/12738.jpg)

【管理部門・士業のリモートワーク及び出社回帰に関する実態調査】6割がフル出社、週半分以上リモート可能は2割[MS-Japan調べ]

経理・総務・労務の違いは?仕事内容ややりがい・必要なスキル

海外進出のための事業計画とは?海外進出の事業計画作成のポイントやリスク対策を解説

公開日 /-create_datetime-/