公開日 /-create_datetime-/

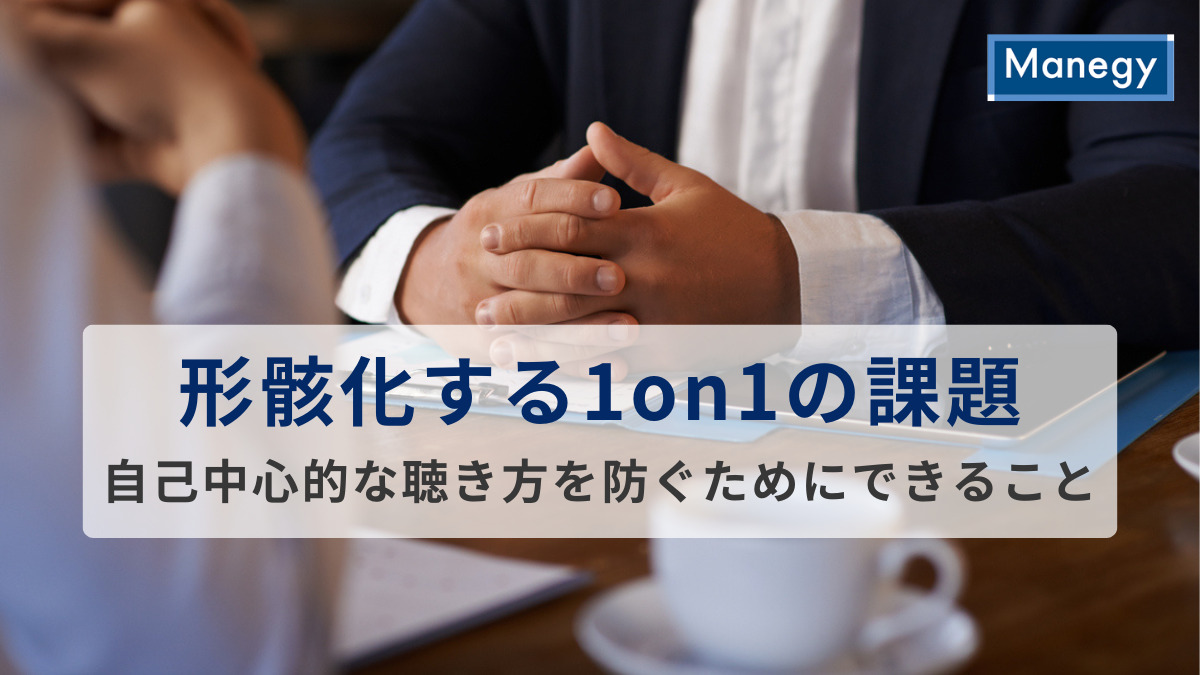

近年、1on1ミーティング(以下1on1)は管理職と部下の関係を強化し、組織の安定を図る重要なツールとして導入が増えています。しかし、形骸化した1on1が課題となっていることも事実です。義務的に行われる「名ばかり1on1」や、上司が一方的に意見を押し付ける「やらされ1on1」は、逆に部下との信頼関係を悪化させるリスクを抱えています。

そこでオンラインカウンセリングやコーチングを通じて”働く人の悩み”と向き合ってきたSmart相談室が、現代の1on1の課題やその解決方法についてご紹介いたします。

①1on1で「本音で話せていない」と感じる人が51.2%―その理由は?

株式会社パーソル総合研究所は、「職場の対話に関する定量調査」(全国の男女・正規雇用就業者(20-60歳)N=6,000)の結果を2024年3月に発表しています。

この調査では、職場内での対話的なコミュニケーションの実態やその影響、本音・本心で話せない要因・話せる要因を定量的に明らかにすることで、企業が直面するコミュニケーションの問題を解決し、従業員が互いの本音で話し合える健全な職場環境を構築するための示唆を得ることを目的にしています。

その理由について、同社のWebページにも記載がある通り、多くの部下が「上司は自分の話に興味がなさそう」と感じており、「自分への無関心」が課題となっています。さらに、私が管理職研修などで受講者と対話するなかでも、「1on1面談運用方法」に難しさを感じている管理職は少なくありません。「何のために」「何を」話す時間にするのか?が、今ひとつ理解が深まらないまま、会社からの指示でやらないといけない状況になっているのではないでしょうか?

lockこの記事は会員限定記事です(残り3873文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

行政書士の難易度は「管理部門での実務経験」で変わる? 働きながら合格を目指す時間術とキャリア戦略

ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

ニュース -

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

ニュース -

6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?

ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

ニュース -

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版

ニュース -

テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

ニュース