公開日 /-create_datetime-/

【税理士事務所執筆】住民税の計算方法とは?企業の経理担当者が知っておくべき基本をわかりやすく解説!

「住民税のことがよく分からない」「住民税はどのように計算するの?」このようにお悩みではないでしょうか。 住民税とは、福祉や教育などの身近な行政サービスに利用される税金で、市区町村や都道府県に納めるものです。

また、住民税は、個人で納める税金の「個人住民税」と、法人が納める税金の「法人住民税」に分かれます。国税とは計算方法などが異なるため、住民税の計算方法がよくわからず、クライアントに上手く説明できないと感じる方もいるでしょう。

本記事では、個人住民税と法人住民税の計算方法や、制度概要を分かりやすく解説します。最後まで読めば、住民税への理解が深まり、適切な事務処理ができるようになるでしょう。

目次本記事の内容

代表者プロフィール

石黒 健太

石黒健太税理士事務所

代表

京都府を中心に、クラウド会計、経理DXを強みとし、効率的な税務・会計サポートを提供しています。

また職員が働きやすい環境を重視し、フレックスタイム制(コアタイムなし)をはじめとした柔軟な働き方を推進しています。

他にも税理士業界の課題である繁忙期の残業時間削減に取り組むなど「お客様と職員の共に成長できる事務所づくり」を理念に、業界の新たな可能性を追求しています。

HP:https://ishiguro-tax.jp/

住民税とは?基本概要を説明

住民税とは、「都道府県民税」と「市町村民税」の総称のことで、住民登録を行っている個人や、事業所等を有する法人に課せられる地方税です。個人と法人どちらも住民税を納付しますが、納付先が異なります。

| 納付者 | 納付先 |

|---|---|

| 個人 | ・道府県民税と市町村民税分を市区町村へ納付 |

| 法人 | ・道府県民税分は道府県税事務所へ納付 ・市町村民税分は市区町村役場へ納付 ・都道府県民税分と市町村民税分を都税事務所へ納付(東京都23区内にある法人) |

個人が負担する住民税は、「個人住民税」と呼ばれ、一般的には1月1日時点で住民登録のある市区町村(都道府県)に納めます。

個人住民税では、前年の1月1日〜12月31日の間に得た所得をもとに、納税額を決定します。わかりやすく例えると、令和7年の個人住民税の金額は、令和6年中の所得額をもとに算出されるのです。

個人住民税と混同されやすいものに「所得税」がありますが、所得税は所得を得たその年(現年)に課税される点や、国に納める税金(国税)であることから、住民税とは異なる税金です。

なお、個人住民税については、市区町村に納めるだけで、都道府県への納税も完了します。これは、市区町村の役場が、一緒に徴収した都道府県民税を都道府県に納めてくれる仕組みになっているからです。

また、法人が負担する住民税は、「法人住民税」と呼ばれ、事務所等を有する市区町村と都道府県に対して納めます。法人住民税は、資本金の金額や従業員の人数、法人税額をもとに算出し、道府県民税分と市町村民税分に分けます。そして、道府県民税分は、道府県税事務所へ、市町村民税分は、市区町村役場に納税することで手続きが完了するのです。

ただし、東京都23区内にある法人の場合は、特例として、都道府県民税分と市町村民税分をまとめて都税事務所に納付します。このように、自治体によって納付等の手続きが異なる点には注意が必要です。

lockこの記事は会員限定記事です(残り6114文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

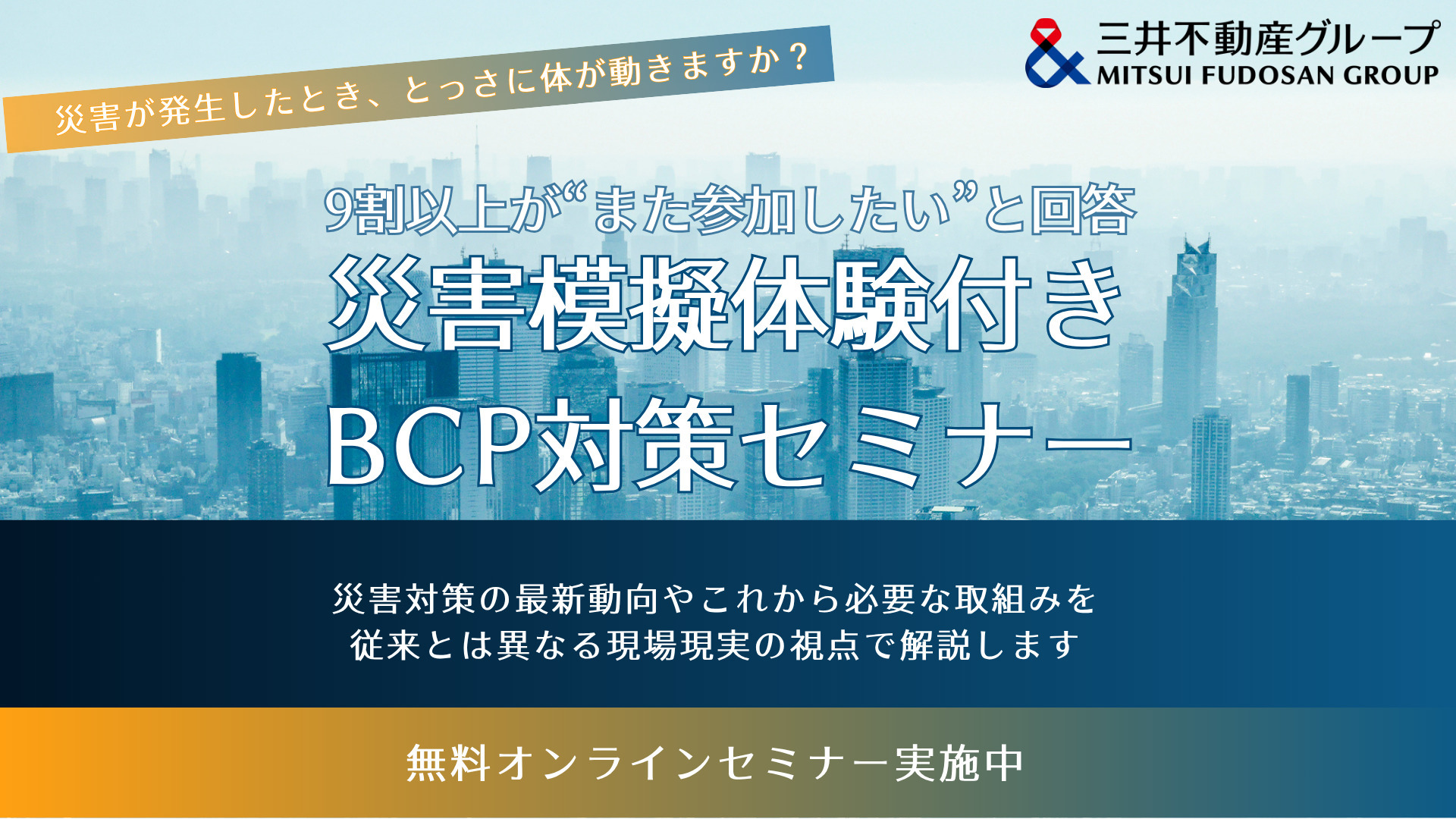

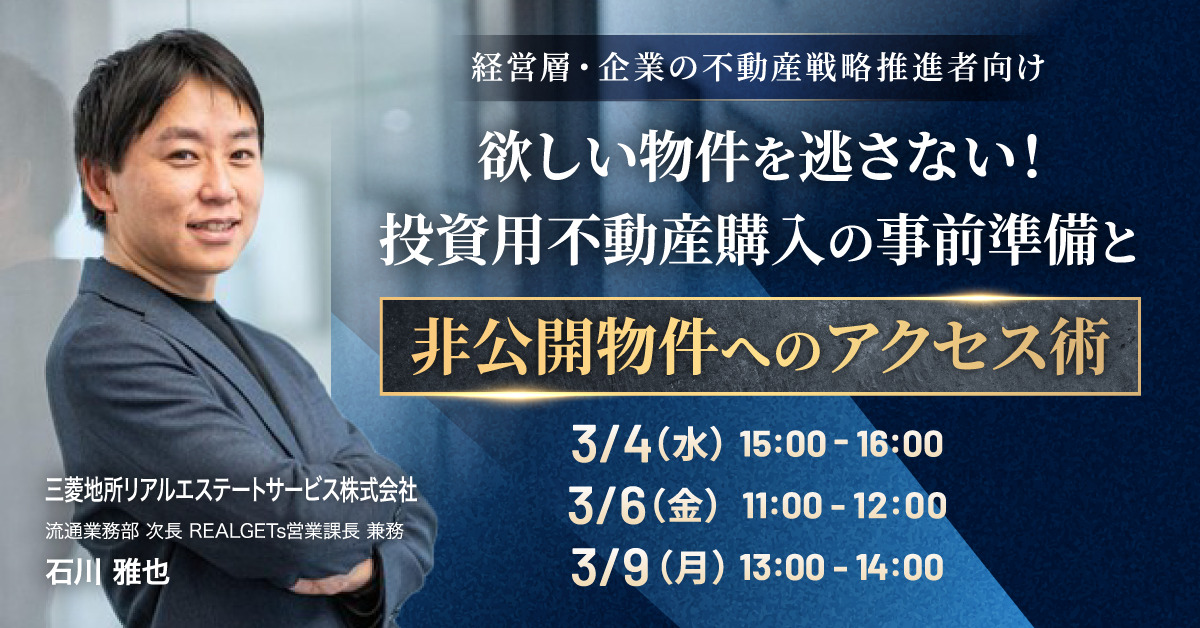

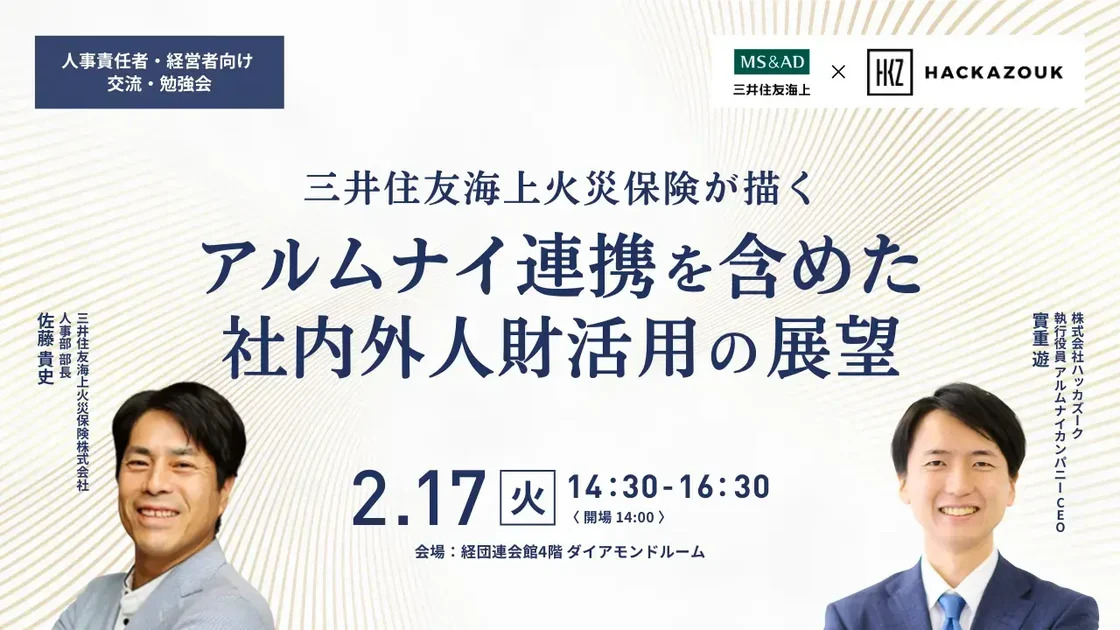

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

「ピアコーチング」で横のつながりを強め、組織パフォーマンスに結びつけていく方法とは

ニュース -

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう

ニュース -

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ

ニュース -

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

ニュース -

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順

ニュース -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

ニュース -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

ニュース