公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

2015年から一部の企業に対して、年に1回のストレスチェックが義務付けられました。ストレスチェックの実施者は医療や心理に関する特定の国家資格を持ち、要件を満たした者だけが担当できます。本記事では、ストレスチェックの実施者および実施に関わる担当者それぞれの役割や、選定基準、選ぶ際の注意点などをご紹介します。

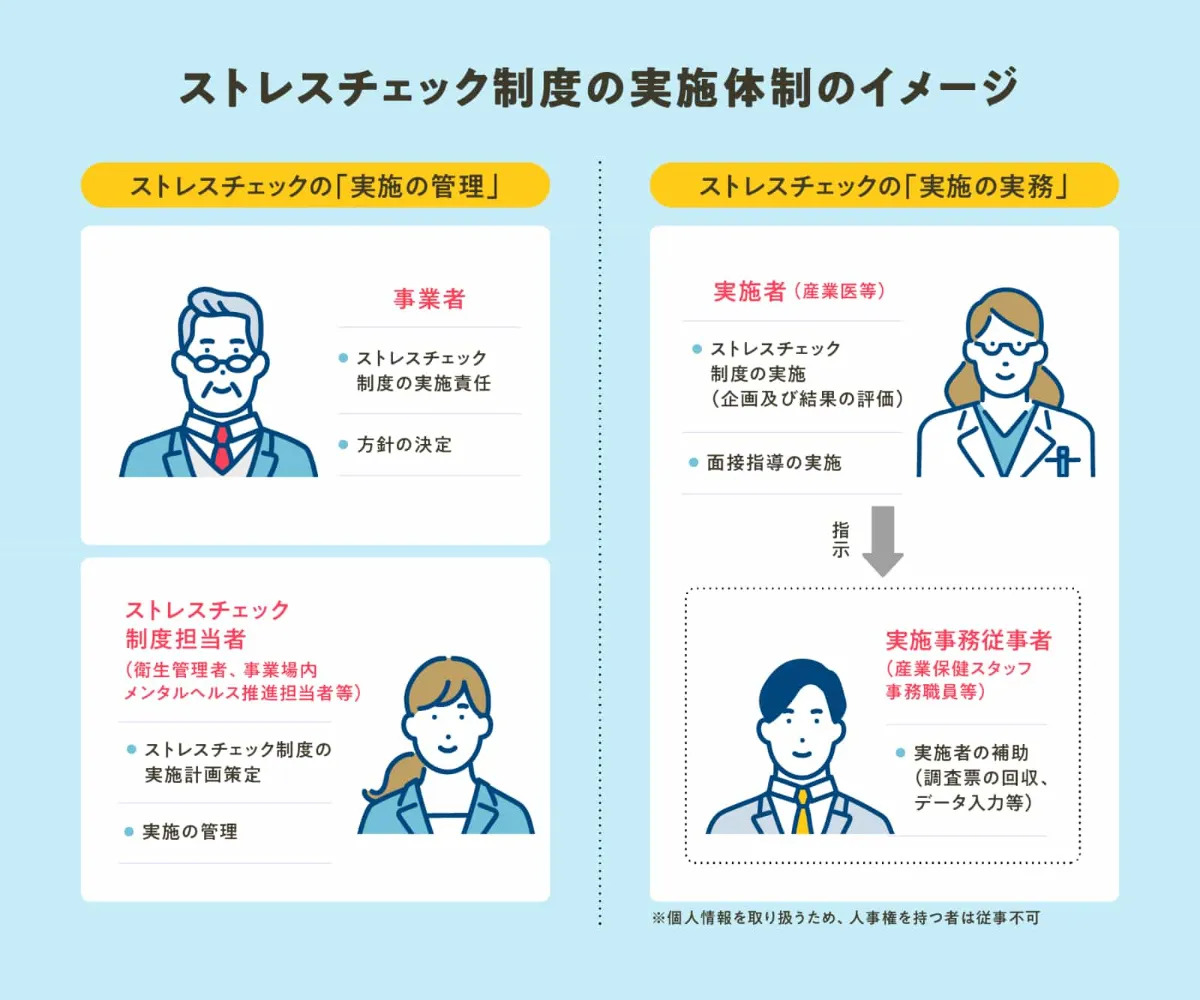

ストレスチェック実施にあたっては、主に4つの役割があります。それでは、その役割を担うキーパーソンについて、見ていきましょう。

事業者とは、ストレスチェックの実施責任がある運用者のことです。ストレスチェックの導入、実施に伴う経費の管理、医師による面接指導後の対応など、方針・決定・実行、そして改善までを担います。具体的に事業者とは、会社その他法人企業の場合であれば法人そのものが個人企業であれば事業経営主(事業主個人)をいいます。労働安全衛生法において、事業者にはストレスチェックの実施以外にも、高ストレス者の面接指導希望者に対する対応などの義務が課されています。

ストレスチェック実施者とは、ストレスチェックを行う中心的な役割を担う人を指します。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了※した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師から選定する必要があります。これらの資格を持たない人は、実施者になれません。また、実施者はストレスチェックの結果をはじめ個人情報を扱うため、守秘義務があります。

※労働者の健康管理に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除されます。

ストレスチェック実施事務従事者とは、医師、保健師などストレスチェック実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行う補助者のことをいいます。ストレスチェック実施者とは異なり、特別な資格は必要とせず、社外へ委託することも可能です。

社内で選定する際には、ストレスチェック対象者の人事権を有する人(経営者やその部署の管理職、人事部長など)が実施事務従事者になることはできませんので、注意が必要です。なお、ストレスチェック実施者と同様に、守秘義務が課されます。

ストレスチェック実務担当者とは、人事・労務管理担当や衛生管理者、事業所内のメンタルヘルス推進担当者、定期健康診断の担当部署などが望ましいとされ、ストレスチェックの実施計画策定や外部機関との連絡調整といった業務を行います。ストレスチェック実施者・実施事務従事者とは異なり、実務担当者はストレスチェックの結果に触れないため、ストレスチェック対象者の人事権を有する人(経営者やその部署の管理職、人事部長など)でも担当になれます。

記事提供元

株式会社Smart相談室は、働く人の「モヤモヤ」を解消し、「個人の成長」と「組織の成長」を一致させる法人向けオンライン対人支援プラットフォーム「Smart相談室」を開発、運営しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

期間按分とは?対象の勘定科目や計算手順、実務でミスを防ぐ管理体制まで紹介

アウティングとは?知らないと危険な“同意なき暴露”の意味と企業リスク

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

1on1を「雑談」から「成長設計」へ変える――役割を軸にした仕組みで実現する、形骸化しない対話とは?

降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

公開日 /-create_datetime-/