公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

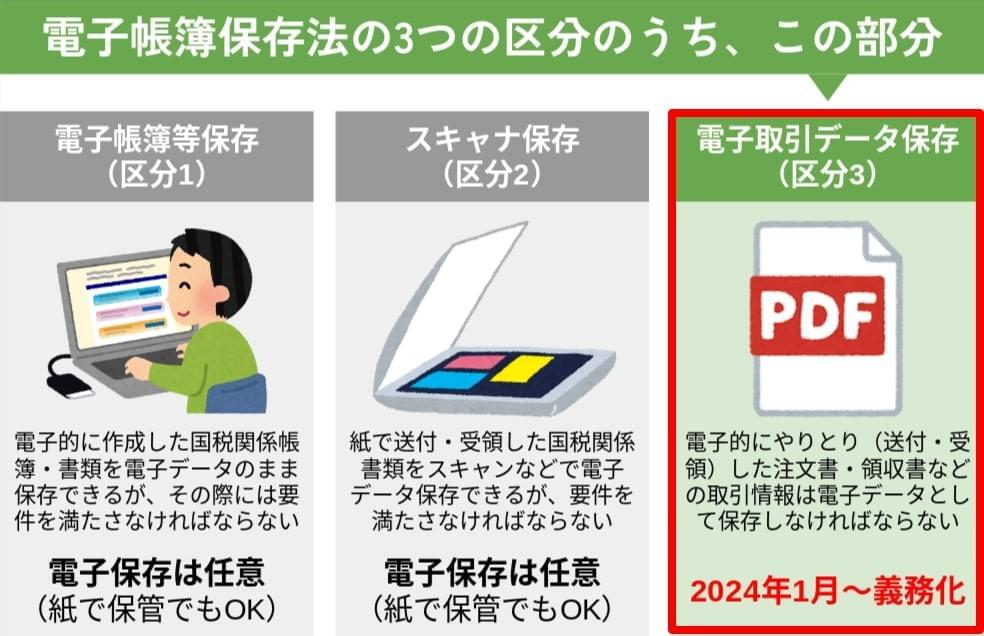

電子帳簿保存法の3つの区分のうち、最後の「電子取引データ保存」は、電子的にやりとりした注文書・領収書などの取引情報を、電子データのまま保存することを義務付けたものです。

他の区分(区分1と区分2)は「任意」ですが、この「電子取引データ保存」については2024年1月から義務化されており、ほとんどの事業者において必ず対応が必要となります。

2024年1月1日以降に行われた電子取引については、紙に出力して保存することが認められなくなります。

電子取引データ保存の義務に違反すると罰則が科せられる可能性もあるため、正しく対応しなければなりません。

この記事では、義務化された「電子取引データ保存」の区分について、対象者や詳しい要件、対象書類、よくある誤解、そして対応方法までを詳しく解説していきます。

「最低限すべきことをサクッと知りたい」「国税庁の公式ホームページを見てもよく分からなかった」という方も、何も前知識がなくても分かるよう解説していくので、ぜひ参考になさってください。

「電子取引データ保存」というのは、電子帳簿保存法の3つの区分の最後の区分に該当するものを指した言葉です。

国税庁の説明資料では、この区分のことを単に「電子取引」としていることもあれば、「電子取引データ保存」としていることもあります。

▼「電子取引」としている例

記事提供元

株式会社オプティムは「ネットを空気に変える」を企業理念とし、AI、IoT、ロボティクス技術を活用したソリューションを提供しています。

主な事業として、農業・建設・医療分野向けのDX支援サービスや、AIを活用した文書・契約書管理のクラウドサービスを展開しています。

東証プライム市場に上場しており、企業や自治体など幅広い顧客への導入実績があります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

オフィスステーション導入事例集

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

公開日 /-create_datetime-/