公開日 /-create_datetime-/

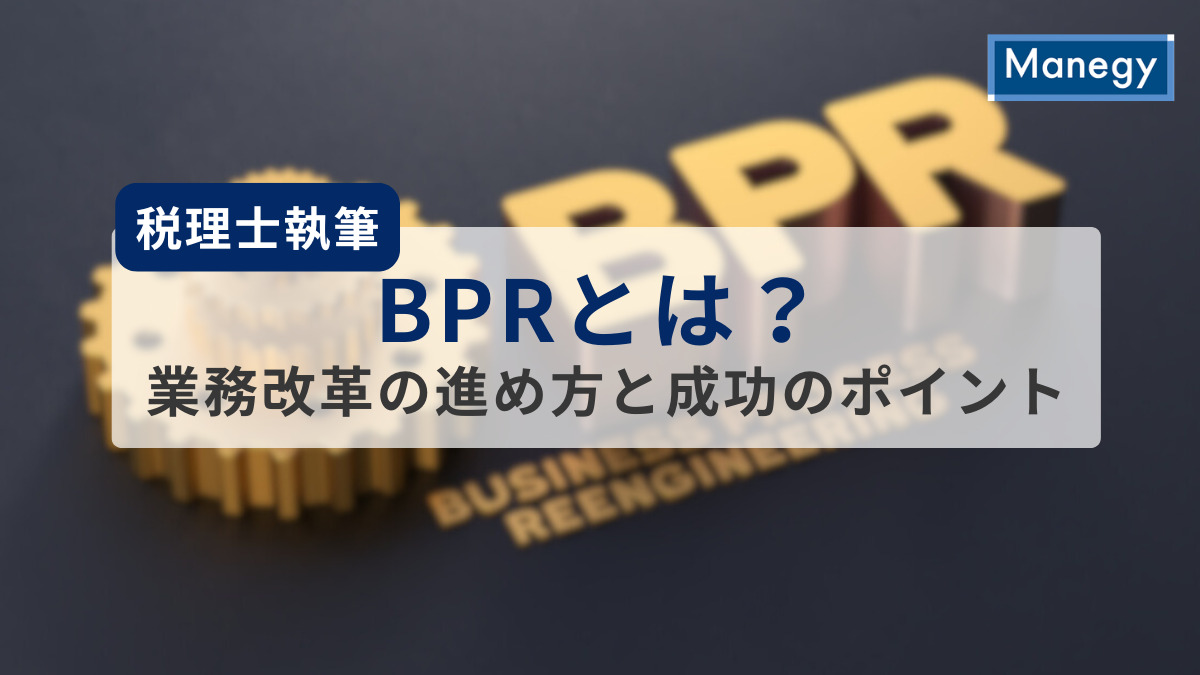

業務の効率化やコスト削減が求められる中、今注目されているのが「BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」です。

BPRは単なるツール導入や部分的な改善ではなく、業務そのものの在り方を根本から見直す手法であり、多くの企業において、成果をあげています。

とはいえ、やみくもに改革を進めればよいわけではありません。

現場の理解や巻き込み、目的の明確化がなければ、逆に混乱を招くこともあります。

本記事では、税理士の視点から、BPRの基本的な考え方と、バックオフィス業務において実際に業務改革を進めるためのステップ、成功のポイントをわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

▼この記事を書いた人

宮川 大介

sankyodo税理士法人

CTO 税理士

2009年より都内税理士法人にて中小零細企業から上場会社の税務を担当。

連結納税システム導入コンサルティングでは述べ100社以上の導入に関わり、講師等を担当。

システムエンジニアの経験から、生産性向上を目的とした会計・税務システムの導入・業務改善コンサルティングを行う。

2019年sankyodo税理士法人にマネージャーとして入社

2021年sankyodo税理士法人のパートナーに就任

BPRとは?DXとの違い

BPRとは、企業や組織の業務プロセスを根本的に見直し、抜本的な改革を行うことを指します。

単なる業務の効率化やツール導入とは異なり、「そもそもこの業務は必要か?」「もっと本質的なやり方はないか?」というゼロベースの視点で、業務の流れ・役割分担・情報の扱い方などを再設計していく手法です。

業務改善が現状からの積み上げでゴールを描くのに対して、BPRは理想とするゴールから逆算で現状の業務を見直すというアプローチの違いがあります。

たとえば、紙で決済の承認を取る稟議書の運用がある場合、承認を「電子化」するだけではBPRとは言えません。

BPRの考え方では「そもそも承認は誰が、どこまで必要か」「承認の目的は何か」といった本質的な問いを立て、業務そのものを再構築します。

BPRの目的は、コスト削減やスピード向上だけでなく、品質の改善や顧客満足度の向上など、多面的な価値創出です。

特に、環境の変化が激しいVUCAの現代において、従来のやり方を前提とせず、柔軟に業務を進化させていく姿勢が求められています。

また、BPRを理解する際に必要なのは、DX(デジタル・トランスフォーメーション)、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)との定義の違いを明確にすることです。

| 観点 | DX | BPR | BPO |

|---|---|---|---|

| 対象範囲 | ビジネス全体・価値提供の変革 | 業務プロセスの根本改革 | 業務の外部委託 |

| 主体 | 自社主導 | 自社主導 | 外部委託先 |

| 技術の活用 | 中心的 | あくまで手段 | 活用されることもある |

| ゴール | 競争力強化・ビジネスモデル刷新 | 効率化・品質改善 | コスト削減・業務集中 |

| スコープ | 戦略・組織・文化を含む広範囲 | 業務プロセス中心 | 業務単位での外注 |

DXは「企業の未来を変える」、BPRは「業務を根本から見直す」、BPOは「業務を外に任せる」ことにつながる取り組みです。

これらをそれぞれを単体で考えるのではなく、BPRで業務を再構築し、BPOで非効率を手放し、DXで新たな価値を創出するという流れを理解することが大切です。

lockこの記事は会員限定記事です(残り4095文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説

ニュース -

ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―

ニュース -

実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説

ニュース -

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~

ニュース -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢

ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~

ニュース -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説

ニュース -

全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回

ニュース -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ

ニュース