公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

企業会計において、固定資産の適切な管理は財務の健全性と税務リスク対策の要となります。

10万円以上の資産をどう処理すべきか、資本的支出と修繕費の区分はどうすればよいのか、減価償却の計算方法や税務調査のポイントなど、実務担当者が悩むケースは数多くあります。

本記事では、固定資産の基本的な定義から実務上の処理方法、さらには管理システムの活用法まで、体系的かつ実践的に解説します。

固定資産の対象となるのは、会社が事業のために1年以上使用する資産のことです。

パソコンや車両、機械設備など形のある資産から、ソフトウェアや特許権といった形のない資産まで様々です。

これらは一度の経費として処理せず、使用期間にわたって費用配分する必要があります。

なぜこのような処理が必要なのでしょうか。

それは、企業会計の基本原則である「費用収益対応の原則」に基づいています。

固定資産は長期間にわたって企業の収益獲得に貢献するため、その取得費用も使用期間に合わせて配分することで、適正な期間損益計算を実現します。

固定資産に該当するかどうかの判断基準には、「耐用年数1年以上」と「取得価額10万円以上」の二つがあります。

例えば、20万円のオフィスチェアを購入した場合、耐用年数は1年を超え、金額も10万円を上回るため固定資産として計上する必要があります。

一方、8,000円の電卓は金額基準を下回るため、消耗品費として処理できます。

ただし、中小企業者等については、30万円未満の減価償却資産について一定の要件のもと、取得価額の全額を経費として計上できる特例もあります。

国税庁のタックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」では、この特例の適用条件が詳しく説明されています。

固定資産として計上すべきか、それとも一度に経費処理できるかを判断するためのフローチャートは以下の通りです。

固定資産かどうかの判断は、会社の規模や業種によっても異なる場合があります。

例えば、重要性の原則に基づき、大企業では10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として扱うケースもあります。

判断に迷う場合は、顧問税理士や会計士に相談することをおすすめします。

実務では、判断に迷うケースが少なくありません。

例えば、パソコン本体は15万円でも、別途購入したソフトウェアは8万円の場合、これらを一体として捉えるべきか個別に処理すべきかという問題があります。

基本的な考え方としては、「一体として機能するか」「同時に購入したか」といった点を考慮します。

パソコンとセットで購入したキーボードやマウスなどの付属品は、通常一体として扱います。

一方、後から追加購入したプリンターなどは、別個の資産として判断するのが一般的です。

また、少額であっても備品台帳で管理したほうが良いケースもあります。

例えば、タブレット端末のように紛失リスクが高い資産や、複数の事業所で共有する資産などは、金額に関わらず台帳管理することで、適切な資産管理が可能になります。

会計上、固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」に分類されます。

それぞれの資産は性質が異なるため、減価償却の方法や資産管理の方法も変わってきます。

固定資産の種類を正しく把握しておくことで、適切な勘定科目での仕訳や、法定耐用年数に基づいた減価償却が可能になります。

有形固定資産は、物理的な形を持つ固定資産で、土地・建物・車両運搬具・工具器具備品などが含まれます。

これらは使用や時間の経過により価値が減少していくため、原則として減価償却を行います(土地を除く)。

有形固定資産の代表例としては、オフィスで使用するパソコン(耐用年数4年)や会社で使用する営業車(耐用年数6年)などがあります。

これらは使用する期間が1年を超え、取得価額も一定額以上であることから、固定資産として計上します。

実務上注意すべき点として、改良や修繕を行った場合の処理があります。

単なる修理は「修繕費」として経費処理しますが、機能向上や耐用年数の延長につながる改良は「資本的支出」として固定資産の価額に加算します。

例えば、エアコンの修理は修繕費ですが、より高性能なものへの交換は資本的支出として扱います。

国税庁「資本的支出と修繕費」では、その区分基準が詳しく解説されています。

| 資産区分 | 主な勘定科目 | 代表的な耐用年数 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 有形固定資産 | 建物 | 15〜50年 | 事務所、店舗、工場 |

| 構築物 | 10〜30年 | 駐車場、外構、看板 | |

| 機械装置 | 7〜15年 | 製造機械、印刷機 | |

| 車両運搬具 | 4〜6年 | 営業車、配送トラック | |

| 工具器具備品 | 2〜15年 | パソコン、オフィス家具 | |

| 土地 | 償却対象外 | 事業用地、駐車場用地 |

無形固定資産は、物理的な実体を持たないものの、経済的価値を有する資産です。

具体的には、ソフトウェア、特許権、商標権、のれんなどが該当します。

例えば、自社利用のために購入した会計ソフトウェア(耐用年数5年)や、自社ブランドの商標権(耐用年数10年)などが無形固定資産の例です。

ソフトウェアについては、自社開発の場合は研究開発費と区別する必要があります。

製品化が決定した後の制作費用のみが無形固定資産として計上できます。

無形固定資産は目に見えないため管理が難しいという特徴があります。

特にライセンス契約や更新管理が重要で、期限切れによる使用不能や、逆に不要なライセンスの更新継続による無駄な支出を防ぐために、契約更新日などを記録したライセンス台帳の整備が推奨されます。

| 資産区分 | 主な勘定科目 | 代表的な耐用年数 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 無形固定資産 | 特許権 | 8年 | 発明特許、実用新案 |

| 商標権 | 10年 | ロゴ、ブランド名 | |

| ソフトウェア | 5年 | 基幹システム、業務アプリ | |

| のれん | 5年 | 企業買収で生じた超過収益力 | |

| 借地権 | 契約期間 | 事業用地の利用権 |

投資その他の資産には、投資有価証券、長期貸付金、敷金、保証金などが含まれます。

これらは事業用資産ではありませんが、長期間保有する資産として固定資産に分類されます。

例えば、取引先企業の株式(投資有価証券)や、オフィス賃貸契約時に支払う敷金などが該当します。

これらの資産は減価償却の対象外ですが、価値の変動に応じた評価替えが必要なケースがあります。

投資有価証券の場合、市場価格のある有価証券は期末時点の時価評価が必要です。

一方、市場価格のない株式などは、原則として取得原価のままとなりますが、実質価額が著しく低下した場合には評価減を行います。

敷金や保証金については、原則として返還されるものであるため取得原価で計上しますが、返還が見込めない部分は費用処理する必要があります。

実務では、長期前払費用として分割計上するケースもあります。

| 資産区分 | 主な勘定科目 | 代表的な耐用年数 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 時価評価/原価法 | 長期保有株式、社債 |

| 長期貸付金 | 償却対象外 | 役員・従業員貸付金 | |

| 敷金・保証金 | 償却対象外 | 賃貸物件の敷金 | |

| 長期前払費用 | 期間按分で償却 | 複数年契約の前払金 |

実務上、固定資産の分類に悩むケースは少なくありません。

特に判断基準があいまいになりやすいのが、PC関連の設備です。

例えば、「通常のビジネス用PC」と「ゲーミングPC」の違いはどこにあるのでしょうか。

原則として、パソコンはその性能や用途にかかわらず『電子計算機』として耐用年数4年とされています(国税庁「減価償却資産の耐用年数表」より)。

つまり、高性能なゲーミングPCであっても、映像編集や設計業務に使用する場合であっても、通常は4年の耐用年数が適用されます。

ただし、補助機器や周辺機器(モニター、外付けGPU等)については別途「工具器具備品」として分類・処理されることがあります。

このような判断においては、資産の機能・取得目的・使用方法などを明確にし、自社の固定資産分類ルールに沿って処理することが重要です。

こうしたグレーゾーンに対しては、税理士や会計士に相談しながら、事業実態に即した合理的な分類基準を設けることが求められます。

一度決めた分類基準は社内で統一し、恣意的な判断を避けることで、税務調査時にも説明可能な堅実な固定資産管理が可能になります。

固定資産は時間の経過とともに価値が減少していきます。

この価値の減少を会計上反映させるのが減価償却の仕組みです。

減価償却は単なる会計処理ではなく、適切な期間損益計算を行うための重要なプロセスです。

減価償却の方法には、主に定額法と定率法の2種類があります。

どちらを選ぶかによって、毎年の減価償却費の金額パターンが異なります。

定額法は毎年同じ金額を償却する方法で、計算式は以下の通りです。

年間償却額 = (取得価額 - 残存価額) ÷ 耐用年数

2007年4月1日以降に取得した資産は残存価額がゼロとなり、取得価額の100%を耐用年数で割った金額が毎年の償却額となります。

一方、定率法は初年度の償却額が大きく、徐々に減少していく方法です。

計算式は以下の通りです。

年間償却額 = 未償却残高 × 定率法の償却率

どちらを選ぶべきかは、会社の損益状況や資金計画によって異なります。

初期の費用を多く計上したい場合は定率法、毎期均等に費用を計上したい場合は定額法が適しています。

なお、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については、定額法のみが認められています。

あわせて読みたい

固定資産の耐用年数は、国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」に基づいて決定します。

この表は資産の種類や構造ごとに細かく分類されており、正確な耐用年数の適用が求められます。

例えば、オフィス用のデスクトップパソコンは「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」に分類され、耐用年数は4年となります。

一方、サーバー用のコンピュータは「電子計算機」として5年の耐用年数が適用されることがあります。

実務上の留意点として、中古資産を取得した場合の耐用年数があります。

中古資産については、「法定耐用年数 × 0.2」と「法定耐用年数 - 経過年数」のいずれか大きい年数を耐用年数とします。

ただし、法定耐用年数の全部を経過した資産については、法定耐用年数の20%の年数が新たな耐用年数となります。

また、資産の用途変更があった場合は、新たな用途に対応する耐用年数に変更する必要があります。

この変更は用途変更を行った事業年度から適用します。

このような変更があった場合は、固定資産台帳の更新と償却スケジュールの見直しが必要です。

| 資産の種類 | 細目 | 耐用年数 |

|---|---|---|

| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年〜50年 |

| 鉄骨造 | 34年〜38年 | |

| 木造 | 22年〜24年 | |

| 器具備品 | 事務机・椅子 | 8年 |

| 電子計算機(サーバー) | 5年 | |

| パーソナルコンピュータ | 4年 | |

| スマートフォン・タブレット | 4年 | |

| 車両 | 乗用自動車 | 6年 |

| 軽自動車 | 4年 | |

| 無形資産 | ソフトウェア | 5年 |

| 特許権 | 8年 |

減価償却費の仕訳は、一般的に決算時に行います。

基本的な仕訳パターンは以下の通りです。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 減価償却費 | XXX円 | 建物減価償却累計額 | XXX円 |

| 減価償却費 | XXX円 | 機械装置減価償却累計額 | XXX円 |

| 減価償却費 | XXX円 | 工具器具備品減価償却累計額 | XXX円 |

期中取得の資産については、月割計算を行います。

例えば、取得価額100万円、耐用年数5年のパソコンを7月に購入した場合の初年度の減価償却費は以下のように計算します。

定額法の場合:

なお、平成19年3月31日以前に取得した資産については、取得価額の10%を残存価額とする計算方法が適用される点に注意が必要です。

この場合、取得価額から残存価額を控除した金額を基に償却額を計算します。

また、決算を四半期ごとに行う場合や、月次決算を行う場合には、月次や四半期ごとに減価償却費を計上する必要があります。

その場合は、年間の減価償却費を12で割った金額を毎月計上する方法や、四半期ごとに3か月分をまとめて計上する方法があります。

あわせて読みたい

固定資産税は、土地や建物、一定の償却資産を所有している企業や個人に課される地方税です。

会社経営において無視できない固定資産税の負担について、計算方法から納付時期、さらには軽減措置まで理解しておきましょう。

固定資産税の計算は、保有する固定資産の評価額(課税標準額)に税率をかけて算出します。

基本的な計算式は以下の通りです。

固定資産税額 = 課税標準額 × 標準税率(1.4%)

例えば、評価額1,000万円の不動産を所有している場合、固定資産税は14万円(1,000万円 × 1.4%)となります。

ただし、土地については様々な特例措置があり、実際の課税標準額は評価額より低くなるケースが多いです。

また、都市計画税が課される地域では、土地・建物に対して別途0.3%程度の税率が適用されます。

固定資産税と都市計画税はセットで課税されることが多く、納税通知書にはまとめて記載されるのが一般的です。

固定資産の評価額は3年ごとに見直される「評価替え」によって決定されます。

直近では令和3年度に評価替えが行われ、次回は令和6年度に実施される予定です。

評価替えによって税額が大きく変動することがあるため、中長期的な資金計画を立てる際には注意が必要です。

総務省「固定資産税の概要」では、評価替えの仕組みや特例措置について詳しく解説されています。

固定資産税の納期は自治体によって異なりますが、一般的には年4回の分割納付となっています。

多くの自治体では、以下のようなスケジュールになっています。

納付方法は、納税通知書に記載された納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで支払う方法のほか、口座振替やクレジットカード納付にも対応している自治体が増えています。

特にクレジットカード納付は、ポイント還元を活用できるメリットがあります。

東京都の例では、以下の手順でクレジットカード納付が可能です。

なお、クレジットカード納付の場合、決済手数料が発生する場合があります。

納付額に応じた手数料(例:1万円ごとに73円など)を確認した上で利用するとよいでしょう。

固定資産税の納付が遅れると延滞金が発生するため、納期限を守ることが重要です。

自治体によっては、納期前納付報奨金制度を設けている場合もありますので、一括納付を検討する際には確認しておくとよいでしょう。

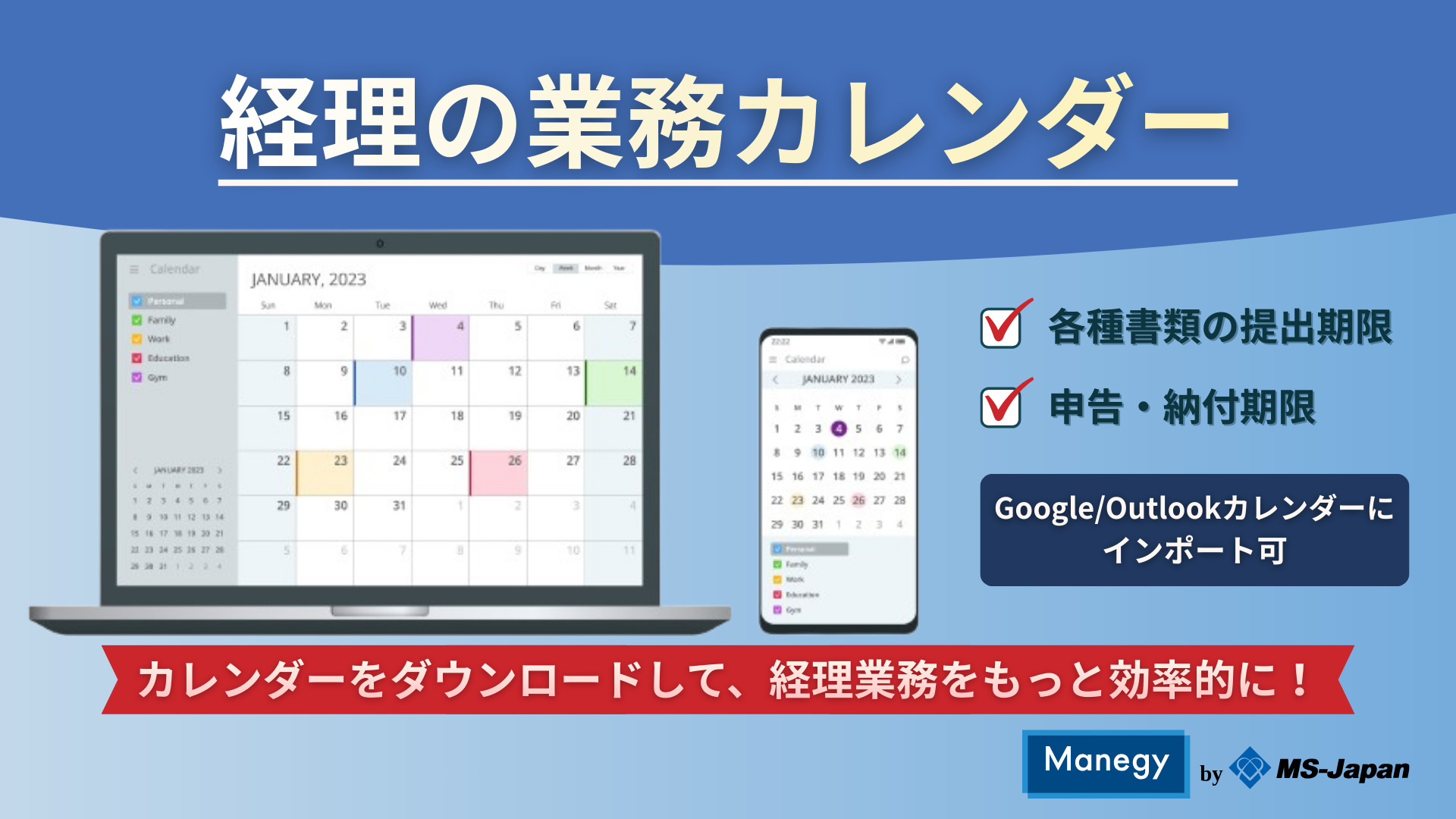

経理業務に欠かせない税金の申告・納付期限や、各種書類の提出期限をまとめた「経理の年間業務カレンダー」です。 GoogleカレンダーやOutlookカレンダーに取り込めるICS形式のため、普段使用しているカレンダーにそのまま追加することが可能です。 各期限には公的機関の詳細ページへのリンクも付いており、都度調べる手間を省きながら、日々の経理業務を効率的に管理できます。 ※本カレンダーに掲載している各種期限・日程は、法令改正や行政対応等により変更される場合があります。内容の正確性には十分配慮していますが、本カレンダーの情報を利用したことによって生じた損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。

無料でダウンロードする中小企業や個人事業主が活用できる固定資産税の軽減・免除制度として、いくつかの特例措置があります。

まず、中小企業等が新たに取得した機械設備等については、「中小企業等経営強化法」に基づく特例措置により、一定期間、固定資産税が軽減される制度があります。

令和5年3月31日までに取得した一定の設備については、最大3年間、固定資産税がゼロから1/2に軽減されます。

この特例を利用するためには、「経営力向上計画」を作成し、所管大臣の認定を受ける必要があります。

認定後、設備を取得して市区町村へ申告する際に、認定書の写しと工業会等の証明書を添付します。

また、災害によって被害を受けた固定資産については、被害の程度に応じて課税標準の減額や税額の減免が受けられます。

例えば、滅失・損壊した家屋については、申告により固定資産税が減免されることがあります。

その他、以下のような特例措置も活用できます。

これらの特例措置は適用条件や期限が設けられているため、最新情報を確認することが重要です。

例えば、中小企業の先端設備特例は期限付きの制度であり、延長される場合もあります(最新の情報は中小企業庁のサイトで確認できます)。

会社の事務用品や備品、IT機器などは、金額が小さいからといって処理を軽視できません。

特に少額資産の処理は、金額の境界線によって会計・税務上の取扱いが大きく変わります。

コスト管理と税務戦略の両面から重要なポイントを解説します。

少額資産の会計処理は、取得価額によって3つの区分に分けられます。

この区分を正しく理解することで、適切な会計処理と税務処理が可能になります。

まず、10万円未満の資産は「消耗品費」として、購入時に全額経費処理できます。

文房具や安価な備品などが該当します。

これらは固定資産台帳での管理は不要ですが、高価な消耗品については任意で管理簿を作成することがあります。

次に、10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として処理することができます。

これらの資産は、資産計上した上で、3年間で均等に償却します。

ただし、個々の資産ごとに管理するのではなく、事業年度ごとに一括して管理・償却する点が特徴です。

そして、20万円以上の資産は通常の「固定資産」として計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。

各資産の耐用年数は資産の種類によって異なるため、国税庁の耐用年数表に基づいて決定します。

ただし、中小企業者等については特例があります。

資本金1億円以下の中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、全額を取得時に経費処理できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用できます。

この特例は年間の取得価額の合計が300万円までという上限があります。

取得した資産をどのように処理すべきか、以下のフローチャートで確認できます。

この3分岐フローを使って、資産の取得価額に応じた適切な処理方法を選択できます。

中小企業者等の特例は期限付きの制度であるため、最新の税制改正情報にも注意を払うことが重要です。

また、資産の取得時には、付随費用も含めた金額で判断することに注意が必要です。

例えば、パソコン本体が9万円でも、セットアップ費用や運送費なども含めると10万円を超える場合は、消耗品費ではなく固定資産または一括償却資産として処理する必要があります。

オフィスでよく使用される事務機器の中でも、特にパソコン関連機器は金額によって処理方法が異なる典型的な例です。

以下に、金額別の処理区分と勘定科目の選択例を示します。

| 資産の例 | 取得価額 | 処理区分 | 勘定科目 | 償却方法 |

|---|---|---|---|---|

| 安価なタブレット | 8万円 | 少額資産 | 消耗品費 | 一時経費 |

| 標準的なノートPC | 15万円 | 一括償却資産 | 工具器具備品 | 3年均等償却 |

| 高性能デスクトップPC | 25万円 | 固定資産 | 工具器具備品 | 耐用年数(4年)で償却 |

| サーバー | 50万円 | 固定資産 | 工具器具備品 | 耐用年数(5年)で償却 |

なお、中小企業者等の特例を適用する場合は、確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付が必要です。

この特例を適用するかどうかは、節税効果と事務負担のバランスを考慮して判断するとよいでしょう。

企業の成長とともに増えていく固定資産。

スプレッドシートや紙の台帳での管理には限界があります。

固定資産管理システムを導入することで、資産の取得から廃棄までの一元管理が実現し、減価償却の自動計算や現物との照合が容易になります。

多くの企業が抱える固定資産管理の課題として、台帳と現物の不一致、償却計算ミス、除却漏れなどが挙げられます。

特に資産数が多い企業では、Excelでの管理に限界を感じるケースが少なくありません。

こうした課題の背景には、資産の取得・移動・除却時の情報更新漏れや、担当者の交代による引継ぎ不足などがあります。

適切な固定資産管理ができていないと、財務諸表の信頼性低下、税務調査での指摘、無駄な固定資産税の支払いなどのリスクが生じます。

これらの課題を解決するためには、固定資産管理システムの導入が効果的です。

システムを活用することで、取得から除却までのライフサイクル全体を一元管理でき、減価償却費の自動計算や税務申告書類の自動作成なども可能になります。

さらに、バーコードやRFIDを活用した現物確認機能により、効率的な棚卸作業が実現します。

特に資産数が100件を超える企業では、システム導入によるコスト削減効果が期待できます。

手作業による計算ミスや現物確認の手間を考えれば、長期的には投資に見合う効果が得られるでしょう。

固定資産管理システムを選定する際のポイントは、自社の資産規模や業種に合った機能を持つシステムを選ぶことです。

システム選定の際のポイントとしては、以下の観点が重要です。

また、導入前に必ず無料デモやトライアル版を利用して、実際の使い勝手を確認することをお勧めします。

特に資産データの移行がスムーズにできるかどうかは、導入の成否を左右する重要なポイントです。

固定資産の棚卸(実査)は、決算の信頼性を確保するために欠かせない作業です。

適切なタイミングと効率的な手順で実施することが重要です。

固定資産の棚卸は、最低でも年に1回は実施すべきです。

多くの企業では決算期末に合わせて行いますが、資産数が多い場合は、四半期ごとに分散して実施する方法も効果的です。

決算直前の時期は経理部門の繁忙期であるため、計画的に実施時期を設定しましょう。

棚卸を効率的に進めるための手順としては、以下のステップがおすすめです。

棚卸の2週間前までに最新の固定資産台帳を出力し、資産番号、設置場所、取得日、責任者などの情報を確認します。

財務部門と現場部門から担当者を選出し、棚卸チームを編成します。

相互チェックのため、資産管理者とは別の担当者がチェックする体制が望ましいでしょう。

部門ごとに棚卸日程を設定し、事前に関係者に周知します。

業務への影響を最小限にするため、部門の繁忙期を避けることが重要です。

固定資産に関する税務調査では、主に以下の点がチェックされます。

事前に対策を講じておくことで、スムーズな調査対応が可能になります。

【税務調査でよくチェックされるポイント】

特に資本的支出と修繕費の区分は判断が難しく、税務調査でも指摘を受けやすい項目です。

修繕や改良の内容を示す見積書や請求書、工事写真などを保存しておくことが重要です。

原則として、資産価値や耐用年数を延ばす支出は資本的支出、原状回復のための支出は修繕費として区分します。

また、耐用年数については、実際の使用状況に関わらず法定耐用年数で償却することが原則ですが、中古資産や特殊な用途に使用する資産については個別の判断が必要です。

適用した耐用年数の根拠資料を準備しておくとよいでしょう。

税務調査で指摘を受けた場合の対応ポイントとしては、まず調査官の指摘内容を正確に理解することが重要です。

不明点があれば質問し、必要に応じて社内の関係者や顧問税理士を交えた協議の場を設けることも検討しましょう。

指摘に合理性がある場合は素直に認め、過去の申告についても自主的に見直すことで、信頼関係の構築につながります。

▶税務調査のチェックポイント8選|事前対策と調査官が狙うポイントを完全解説!

固定資産の管理には、適切な内部統制の仕組みが不可欠です。

以下のチェックリストを活用して、自社の内部統制状況を確認しましょう。

| カテゴリ | チェック | 確認項目 |

|---|---|---|

| 基本的な管理体制 | 固定資産管理規程が整備されている | |

| 資産管理責任者が明確に定められている | ||

| 固定資産台帳が最新の状態に保たれている | ||

| 全ての固定資産に資産番号・管理シールが貼付されている | ||

| 取得・移動・除却の各プロセスに承認フローがある | ||

| 取得プロセス | 資産計上基準(金額・耐用年数)が明確に定められている | |

| 取得に関する証憑書類が適切に保管されている | ||

| 資本的支出と修繕費の区分基準が明確になっている | ||

| 取得時に適切な耐用年数・償却方法が設定されている | ||

| リース資産の処理(オンバランス/オフバランス)が適切 | ||

| 減価償却計算が毎期適切に行われている | ||

| 税制改正に対応した償却計算が行われている | ||

| 償却計算の検証・承認プロセスがある | ||

| 償却不足や過剰償却がないことを確認している | ||

| 法人税申告書別表との整合性を確認している | ||

| 移動・除却プロセス | 資産の移動時に台帳更新の手続きが行われている | |

| 除却申請・承認のプロセスが明確になっている | ||

| 除却資産の適切な会計処理(除却損の計上など)が行われている | ||

| 売却時の適切な会計処理(売却損益の計上)が行われている | ||

| 廃棄証明書など除却の証憑が保管されている | ||

| 棚卸プロセス | 定期的な棚卸が実施されている(最低年1回) | |

| 棚卸結果が文書化され、上長の承認を得ている | ||

| 不一致項目の原因究明と台帳修正が行われている | ||

| 遊休資産・減損の兆候がないか評価している | ||

| 棚卸結果を受けた改善活動が行われている |

チェックリストは単に形式的にチェックするだけでなく、各項目について具体的な改善策を検討することが重要です。

特に「No」と回答した項目については、短期的・中期的な改善計画を立て、着実に実行していくことで、固定資産管理のレベルアップを図りましょう。

固定資産管理についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

実務で迷ったときの参考にしてください。

A: 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、資産が所在する市区町村に支払います。

納付書は毎年4月〜5月頃に送付され、一般的には年4回(5月、7月、12月、翌年2月頃)に分けて納付します。

納付方法は金融機関窓口、コンビニ、口座振替、自治体によってはクレジットカードやスマホ決済アプリでも可能です。

A: 土地と建物は市区町村の固定資産評価員が3年ごとに評価を行い(評価替え)、償却資産は毎年1月末までに所有者が提出する「償却資産申告書」に基づいて評価されます。

土地は地目や地域による評価額に個別の補正係数を適用し、建物は再建築価格から経年減価を考慮して評価します。

償却資産は取得価額から一定の減価率で計算された価額となります。

A: 一般的なパソコン(サーバー以外)やタブレット端末の法定耐用年数は4年です。

ただし、使用目的によって耐用年数が変わる場合があります。

例えば、特殊な用途(CADや映像編集など)に使用するパソコンは、「電子計算機(パーソナルコンピュータ以外)」として5年になる可能性もあります。

判断に迷う場合は税理士に相談することをお勧めします。

A: 中小企業等が対象の「少額減価償却資産の特例」(30万円未満の資産を即時償却できる制度)は、令和7年(2025年)3月31日まで延長されています(2024年4月時点、※出典:国税庁)。

なお、この制度は過去にも何度か延長されており、今後の税制改正でさらに延長される可能性もあります。

最新情報は国税庁の公式サイトで確認しましょう。

A: まず原因調査を行いましょう。

台帳にあるのに現物がない場合は、他部署への移動や廃棄の可能性を確認します。

逆に台帳にない資産が見つかった場合は、いつ・どのように取得したのか調査します。

原因が判明したら、適切な会計処理(除却処理や資産計上など)を行い、台帳を修正します。

また、再発防止のために資産管理ルールの見直しも検討しましょう。

A: 旧車両の除却と新車両の取得という2つの処理が必要です。

旧車両については、下取りに出した場合は売却処理(売却額と帳簿価額の差額は売却損益)を行います。

新車両は取得価額(購入価額に諸費用を加えたもの)で資産計上し、法定耐用年数(通常の乗用車は6年、軽自動車は4年)で減価償却を行います。

なお、下取り価格は新車の値引きではなく、旧車の売却価格として処理するのが原則です。

A: 資本的支出は資産の価値を高め、または耐久性を増すための支出で、固定資産として計上し減価償却します。

一方、修繕費は現状回復のための支出で、発生時に経費として処理します。

判断基準としては、①機能向上・耐用年数延長があるか、②金額が大きいか(概ね取得価額の50%超)、③周期性があるか(3年以上の周期)などを総合的に判断します。

例えば、エアコンの部品交換は修繕費ですが、性能向上を伴う一式更新は資本的支出となることが多いです。

固定資産管理は一度構築したら終わりではなく、継続的な改善が必要です。

台帳と現物の不一致や税務上のリスクは、日々の運用の中で少しずつ蓄積していきます。

定期的なチェックと見直しによって、これらのリスクを最小化することが大切です。

固定資産管理を成功させるためには、「台帳と現物の一致を徹底する」「減価償却の正確性を担保する」「資産のライフサイクル全体を管理する」の3つのポイントを押さえましょう。

固定資産管理は一見地味な業務ですが、適切に行うことで経営の透明性向上、税務リスクの低減、適切な投資判断など、多くのメリットをもたらします。

ぜひこの記事を参考に、自社の固定資産管理の改善に取り組んでみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説

また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

公開日 /-create_datetime-/