公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

無自覚に不適切な言動をしたことが、パワハラになることがあります。

パワハラが起きる背景や行為者の置かれている状況を踏まえ、チェックリストを用いてパワハラ防止のポイントを解説します。

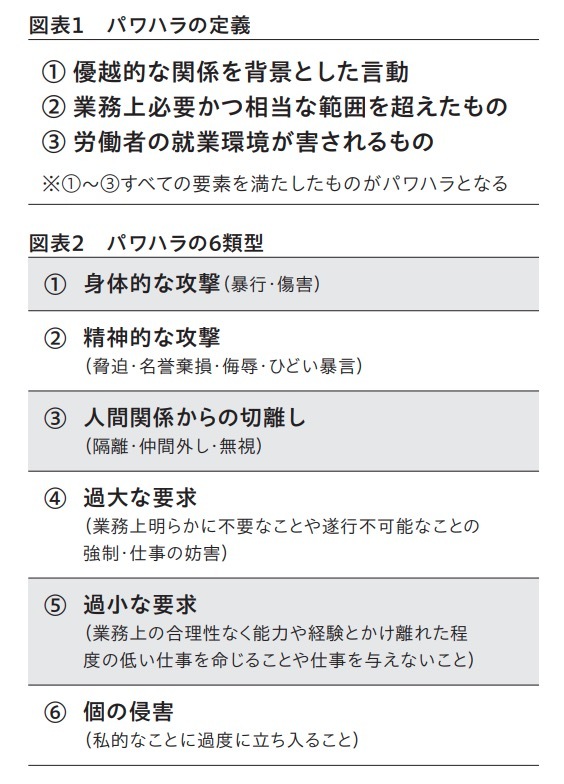

まず、法律上のパワハラに関する定義を確認します。

労働施策総合推進法において、職場におけるパワハラとは、図表1の①から③のすべての要素を満たすものを指します。

そして、厚生労働省の指針では、パワハラの代表的な類型として、図表2の6つを挙げています。

図表1の要素を満たさなくても、図表2の6つの類型に該当する言動は、パワハラとされトラブルに繋がります。

また、企業で研修などを通じて不適切な言動を慎むよう注意を促しても、本人が無自覚のままそのような言動を行ない、トラブルに繋がるケースも見られます。

とくに留意すべきパターンを以下に挙げます。

上司は部下の成長を考えて厳しく指導しているつもりでも、部下にとっては過度な叱責や圧力として受け取られる場合があります。

目標達成のために、部下に対して、必要以上の残業や休日出勤を命令してしまうことがあります。

部下の能力や状況を考慮せずに、成果を上げることを強く要求し、部下に過度のストレスを与えてしまうことがあります。

「他の社員はこれくらいやっている」という比較を持ち出し、部下にプレッシャーを与えてしまうことがあります。

上司からの軽い冗談やコメントが、部下にとっては屈辱的に感じられることがあります。

こうした無自覚の不適切な言動の発生原因として、以下のようなものが挙げられます。

上司となる人の多くは、自分自身が過去に厳しい指導を受けた経験があります。

そして、その経験が無意識に体に染みついてしまい、部下への厳しい指導が当然と考えるようになります。

その結果、部下に対する厳しい口調や否定的な態度を、無意識に自分のなかで正当化してしまうことがあります。

また、成果主義の職場風土がある場合、上司が部下に過度なプレッシャーを無意識に与えてしまうこともあります。

上司が特定の部下に対して、無意識のうちに偏見を抱き、不適切な態度を示すことがあります。

これらのバイアスや偏見の多くは、過去の経験や価値観、個人的な感情に基づいています。

その結果、他の社員と比較した不適切な発言や軽率なジョークを行なうことがあります。

上司自身が、職場でストレスを抱えているケースも少なくありません。

このストレスが原因で、無意識に部下に対して厳しい口調や態度を取ることがあります。

また、上司が時間に追われている状況では、業務を効率的に進めるために部下の意見を聞く余裕がなくなることもあります。

その結果、いつのまにか上司と部下の関係が悪化し、不適切な言動が生じることがあります。

スマートフォンやメール、チャットの普及により、業務とプライベートの境界が曖昧になることがあります。

このため、上司が業務時間外にも部下に頻繁に連絡を取ることが常態化し、部下のプライベートを侵害する可能性があります。

その結果、部下のストレスや疲労を引き起こす原因となります。

記事提供元

『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。

またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

2026年4月「育休取得率・賃金格差」開示義務化直前!IPO審査で問われる数値の裏付け

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

10のマネジメント機能とは/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第5話】

有給休暇はいつ消える?2年リセットと最大40日繰り越しの基本ルール

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

英文契約書のリーガルチェックについて

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?②〜【実効性検証】役割の明確化・戦略的育成・公正な処遇がもたらす経営効果〜

企業向けクラウドストレージ選定|日本的組織管理とサポートが鍵

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説

派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説

公開日 /-create_datetime-/