公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

呂律が回らない、足元がふらついているなど、明らかにアルコールの影響により正常な労務提供ができる状況ではないと会社が認識した場合、そのまま作業させることは当該労働者だけでなく、周りの従業員にも危険が及ぶ可能性があることから、ただちに就労を中止させたり、最初から就労させないなどの対応が必要になります。

おそらく、アルコールの影響がおさまった時点で、帰宅させるなどの対応を取ることになるでしょう。

このとき、労働者が正常な労務提供をしていない以上、会社が労務提供を受け取らないとしても、賃金支払い義務は生じません。

なお、「帰宅させる=自宅待機を命ずる」ではありません。

労務提供として受け取れないため、会社にいても仕方がないので帰るように言うだけで、自宅待機命令として賃金等が発生するわけではありません。

そうしたことを繰り返す社員はアルコール依存症やメンタル疾患の可能性もあり、会社としても十分に注視する必要があります。

そのような事実が判明した社員については、普段の飲酒状況や生活状況を確認し、生活改善を促したり、場合によっては1か月など期間を区切り、就労開始前にアルコールチェックをするなどして再発防止の措置を講ずることも検討すべきと考えます。

なお、いつもアルコールの臭いがするものの確証が得られない場合もあります。

この場合は面談をして、アルコールの臭いがすることを伝えるしかないと思われます。

根拠を示してほしいと言われた場合には、複数の従業員から、複数回にわたってそのような話が寄せられているので、業務遂行上の安全性の観点から念のため確認させてほしいという話をすることになるでしょう。

そのうえで、当該社員に対して生活改善を促し、その後もアルコールの臭いがするような場合には、アルコールチェック等を実施せざるを得ないことも予告しておくべきです。

居眠りの原因については、メンタル疾患、投薬の影響、寝不足などさまざまな要因が考えられます。

したがって、まずは居眠りをしていた事実を指摘して注意指導をします。

その際に、どうして居眠りをしてしまったのか(原因)を聞くことは、労務提供を誠実に行なってもらうために必要なことであり、会社が質問してよい内容です。

社員から「寝不足でした」等の話があれば、居眠りをしないように睡眠時間を確保するよう指導することは可能と考えます。

では、副業・兼業が絡むような場合はどうでしょうか。

社員から副業の許可申請があり、会社が副業を認めたとしましょう。

ところが、副業を始めた頃から、業務時間中に居眠りをしているところを目撃した場合です。

副業・兼業も私生活上の問題ではありますが、前出のガイドラインのとおり、労働者は副業・兼業を行なううえで、自己の健康状態を管理することが求められています。

就業時間中に居眠りをするということは、自己の健康管理をする義務が尽くされていない可能性がありますが、そのような場合に、会社が労働者の副業・兼業の許可を取り消せるかどうかが問題になります。

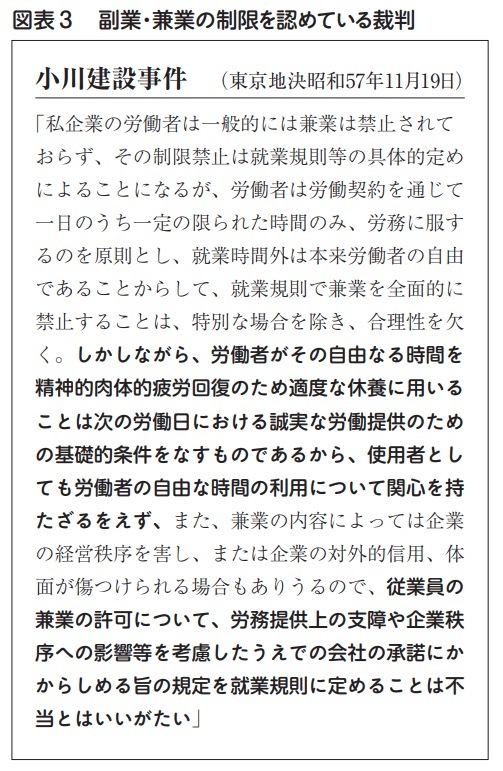

そもそも会社が副業・兼業を就業規則などで禁止や制限をすることができるかについては、そのような制限の合理性を認めている裁判例もあります(図表3)。

図表3 副業・兼業の制限を認めている裁判

したがって、副業・兼業によって自己の健康管理ができていないと客観的に判断できる場合には、副業・兼業の許可をいったん取り消したり、副業・兼業を行なう労働日や労働時間数を減らすなどの対応を検討することもできると考えられます。

また、常習的に遅刻をする場合も同様です。

遅刻も居眠りも労務提供義務の不履行に該当するので、会社はその理由を質問することができます。

遅刻をしないための改善計画を立てさせるなどの指示を出すこともできます。

それでも遅刻や居眠りが頻発する場合には、睡眠不足以外の原因(メンタル疾患等)も考えられるため、医療機関の受診を勧めるなどの対応を検討することも必要でしょう。

これに対し、社員が自分の体調には問題がないと主張して、受診に応じない可能性があります。

その場合には、たとえば「現状の勤務状況(客観的に常習的な遅刻や居眠りなどを立証できることが前提です)は不完全な労務提供であり、会社としても労務提供として受け取れません。

賃金の支払いもできません」「〇〇さんも自身の健康状態に問題がないと考えているのであれば、医師の診察を受けても問題ないと判断されるのではないですか?そのほうがお互いハッキリしてよいと思います」等と伝えて説得を試みます。

それでも受診しない場合には、不完全な労務提供を受け取る義務は会社にないことから、受診命令を発令し、受診をして問題ないとわかるまでは労務提供を受け取れない、賃金は支払わないという対応にならざるを得ません。

前述のとおり、労働安全衛生法66条5項において、社員には健康診断を受けることが義務付けられています(ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません)。

したがって、健康診断を拒否する場合、会社としては健康診断を受けるように命じ、それでも拒否する場合には、会社として労働者の安全を確認できない、安全配慮義務を尽くせないことを理由に、労務提供の受領を拒否する対応を検討せざるを得ません。

同じく、健康診断の結果から治療が必要であるにもかかわらず治療をしない場合で、その治療を放置することで労務提供に支障が生ずるような場合も、会社としては繰り返し治療をするように求め、場合によっては治療をしていることが確認できないと(診断書等を提出しないと)、就労をさせないという措置を講ずることも検討せざるを得ません。

なお、サンセイほか事件(横浜地判令和2年3月27日)では、健康診断後の治療をしていなかったことや、会社に受診していると虚偽の事実を述べたこと等の社員側の対応が、最終的な死亡の結果に一定程度寄与したとされ、損害賠償額が減額されています。

記事提供元

『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。

またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

サーベイツールを徹底比較!

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

オフィスステーション年末調整

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

公開日 /-create_datetime-/