公開日 /-create_datetime-/

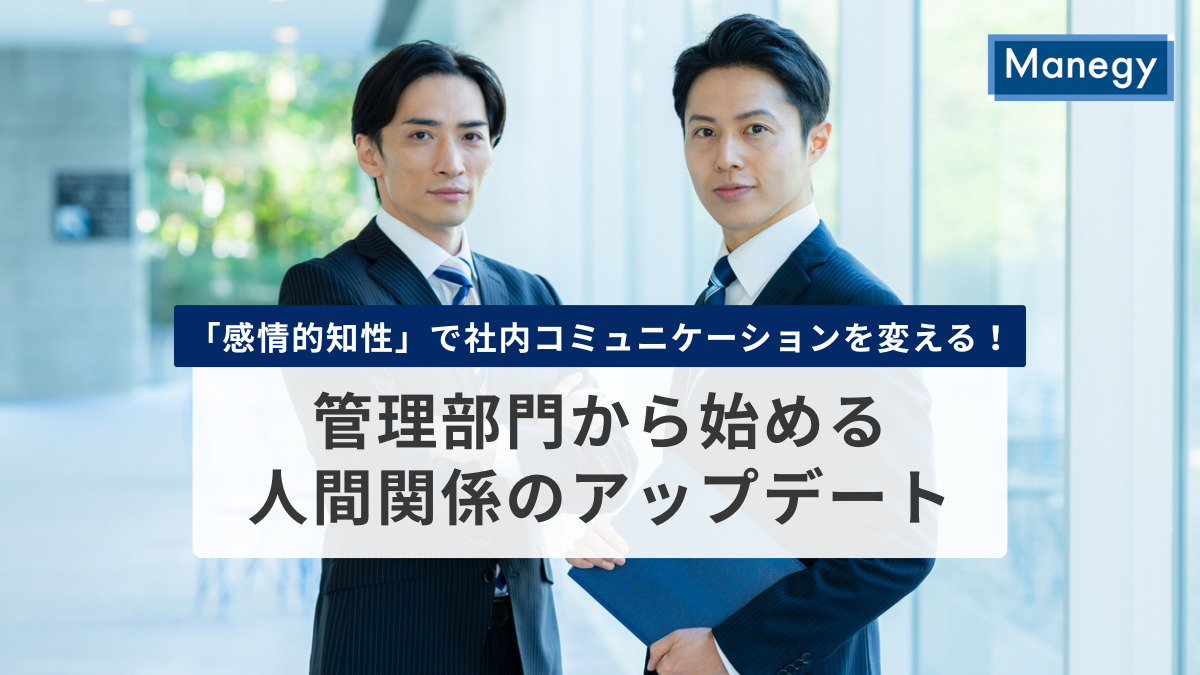

「感情的知性」で社内コミュニケーションを変える!管理部門から始める人間関係のアップデート

次世代リーダー育成をコーチングで支援する、Coaching Leaders Japan(コーチング・リーダーズ・ジャパン)CEOの桜庭です。

働き方が多様化するなかで、「社内コミュニケーションのすれ違い」や「関係構築の難しさ」に悩む管理職の方が増えています。

特に「人に興味が持てない」「感情のやりとりが面倒」といった声は少なくありません。

しかし、マネージャーにとって必要なのは、必ずしも“人が好き”であることではありません。

大切なのは、感情を理解し、適切に扱う力──「感情的知性(EI:Emotional Intelligence)」を高めることです。

本記事では、管理部門が中心となって“社内コミュニケーション”を円滑にするための「感情的知性」の鍛え方について、具体的なヒントをお届けします。

目次本記事の内容

社内コミュニケーションの質は、感情の“語彙力”から始まる

社内コミュニケーションを円滑にする鍵は、感情を的確に読み取り、伝える力にあります。

その第一歩として重要なのが、感情に関する“語彙力”を増やすことです。

私がいつも提唱しているのは、「見てます・聴いてます・ここにいます」の3つを意識すること。

この“コミュニケーション三拍子”が習慣化されることで、感情的知性(EI)は着実に育まれます。

- 見てます

相手の表情や声のトーン、態度など、言葉にならない情報にも注意を向け、「あなたのことを見ていますよ」というサインを送ります。

これは、表面的な会話だけに頼らない社内コミュニケーションを実現する基盤です。 - 聴いてます

最後まで遮らずに話を聴くことで、相手は「きちんと受け止めてもらえた」と感じます。

全身全霊で聴く姿勢は、職場における信頼形成の第一歩でもあります。 - ここにいます

問題が起こったときに、逃げずに関わることで「困ったときは頼っていいんだ」と相手に安心感を与えます。

管理部門が社内の心理的安全性を支える存在として信頼を得るためにも欠かせない姿勢です。

社内コミュニケーションの質を高めるには、感情の語彙力がカギとなります。

日々のやり取りにおいて、感情を正確に言語化できる人ほど、相手の気持ちを理解しやすく、適切にフィードバックすることができます。

これは、管理職に限らず、あらゆる部門のコミュニケーションで求められる力です。

一方で、感情的知性(EI)が低い人の特徴としてよく見られるのが、感情に関する語彙の少なさです。

たとえば「感情といえば何がありますか?」という問いに、「喜怒哀楽」しか出てこない人は少なくありません。

「嬉しい」と「喜び」はどう違うのか?「感動する」と「嬉しい」は同じか?「驚愕」はどんな感情か?──こうした問いに答えられないままでは、相手の感情を汲み取ったり、自分の気持ちを正しく伝えたりすることが難しくなります。

このように語彙が乏しい背景には、感情を多様に経験する機会の不足があります。

特に、育った環境や企業文化、世代の価値観によっては、感情表現が抑制されていたケースもあるでしょう。

感情の「振れ幅」が小さい状態には、主に2つのパターンがあります。

1つは、感情の種類(横方向の振れ幅)が少ないケース。

もう1つは、感情の強弱(縦方向の振れ幅)が小さいケースです。

たとえば、「人前で泣くな」「怒りを見せるのはプロらしくない」といった教えを受けてきた人は、感情を抑圧する傾向があります。

すると、本来であれば小出しにできる怒りを溜め込み、限界を超えたときに一気に爆発させてしまう、といったアンバランスなコミュニケーションが生まれてしまいます。

また、「会社で喜びを見せるのは軽率」「はしゃぐのは大人げない」という思い込みがあると、自分の喜びを自然に表現することができず、他人の成功にも心から共感できなくなってしまいます。

このように、自分の感情を理解・調整できなければ、社内コミュニケーションでも他者の感情に適切に対応することはできません。

だからこそ、感情のバリエーションを増やし、感情の強さを調整できる力を養うことが、信頼関係の構築にも、健康的なマネジメントにも欠かせないのです。

lockこの記事は会員限定記事です(残り1592文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

MS Agentに掲載中の求人

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

おすすめ資料 -

社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント

おすすめ資料 -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続

ニュース -

「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>

ニュース -

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド

ニュース -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

ニュース -

一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

ニュース -

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

ニュース -

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは

ニュース