公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

この記事では、退職証明書の無料テンプレートの紹介に加えて、退職証明書の正しい書き方や注意すべき法的ポイントをわかりやすく解説します。

Manegyでは、社会保険労務士作成の退職証明書テンプレート(Word形式)を無料でダウンロードいただけます。

会員登録(無料)を行うことで、すぐにダウンロード可能です。

退職証明書は、退職の事実を証明するために、法律に基づいて発行される書類です。

ここでは、退職証明書に記載すべき項目と注意点を整理して解説します。

退職証明書の記載内容は、労働基準法第22条によって明確に定められています。

企業は、労働者が証明を希望した項目について、必ず記載する義務があります。

企業に在籍した期間を正確に記載します。

「令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日」のように、入社日から退職日までの期間を明確に示します。

従業員が従事していた業務内容を具体的に記載します。

「営業職」「経理業務全般」「Webサイト制作・運用」など、主要な担当業務を明確に示します。

退職時の役職や職位を記載します。

「課長」「チームリーダー」「一般社員」など、その企業での職位を明確に示します。

退職時の賃金を記載します。

基本給と諸手当を含めた月額賃金を記載するのが一般的です。

労働者が希望しない場合は記載を省略できます。

退職に至った理由を正確に記載します。

この項目は労働者の今後の転職活動や失業給付申請に大きく影響するため、慎重な記載が求められます。

参考:労働基準法第22条

「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。

労働者から具体的な理由の記載を求められた場合は、「転職のため」「結婚のため」など、実際の理由を記載することもあります。

「事業縮小に伴う退職」「整理解雇による退職」「事業所閉鎖により退職」など、具体的な理由を記載します。

「定年により退職」、契約期間満了は「労働契約期間満了による退職」と記載します。

あわせて読みたい

労働基準法第22条では、労働者が退職事由について証明を希望しなかった場合、企業はその旨を記載してはならないと定められています。

退職理由を記載するか否かについては、必ず事前に本人の意向を確認することが重要です。

記載ミスを防ぐため、離職票や在職証明書など他の関連書類と記載内容が矛盾していないか確認しましょう。

退職証明書は会社の正式な書類として発行されるため、必ず社印を押印し、発行日を明記します。

改めて、「退職証明書」について基本的な役割などを解説します。

退職証明書は、企業が従業員の退職を公式に証明する「私文書」です。

労働者が退職証明書を請求した場合、企業は特別な事由がない限り、発行に応じなければなりません。

これは労働基準法第22条に定められた企業の法的義務です。

退職証明書の発行を正当な理由なく拒否した場合、労働基準法第120条により「30万円以下の罰金」が科せられます。

これは単なる書面の発行ではなく、企業のコンプライアンスに関わる重大な問題です。

また、発行拒否は企業の社会的評価にも悪影響を与える可能性があります。

参考:労働基準法第120条

退職証明書は請求があれば発行義務が生じるため、企業としてはスムーズかつ適正に対応できる体制を整えておくことが重要です。

退職証明書の請求権には、退職日から「2年間」という時効があります。

この期間内の請求に対しては、必ず発行義務を負います。

労働者が紛失した場合や複数の提出先がある場合、複数回の発行を求められることがあり、都度発行に応じる必要があります。

企業側では発行履歴を管理し、控えを保管しておくことが重要です。

保管期間は法定で3年間と定められていますが、実務上は退職日から2年間は確実に保管しておく必要があります。

退職証明書には従業員の個人情報が含まれるため、個人情報保護法に基づいた厳重な管理が求められます。

情報漏洩を防ぐため、アクセス権限の制限、保管場所の施錠、定期的な管理状況の確認などを実施する必要があります。

退職証明書は単なる社内書類ではなく、退職者が転職など次のステップへ進むうえで必要になります。

転職活動において、内定先の企業から退職証明書の提出を求められることがあります。

これは、履歴書や職務経歴書に記載された在籍期間や退職理由の真実性を確認するためです。

特に、離職期間が長期間にわたる場合や、キャリアに空白期間がある場合には、提出を求められることが多くなります。

退職後の社会保険関係の手続きにおいて、退職証明書は重要な役割を果たします。

社会保険を脱退し、国民健康保険や国民年金に切り替える際、退職証明書が退職日を証明する書類として活用されます。

失業給付の申請では通常は離職票を提出しますが、離職票の発行手続きに時間がかかる場合があります。

このような緊急時には、退職証明書が「離職票の代替書類」としてハローワークで受理されることがあります。

退職証明書と混同されやすい書類として「離職票」や「在職証明書」があります。

退職証明書は企業が発行する私文書であるのに対し、離職票は公共職業安定所(ハローワーク)が発行する公的な書類です。

退職証明書は労働者が求めた項目について退職事実を証明することが主目的で、離職票は失業給付の申請に特化した書類です。

退職証明書は既に退職した労働者について発行される書類であるのに対し、在職証明書は現在も在職している労働者について発行される書類です。

使用目的もそれぞれ異なり、適切に使い分ける必要があります。

ローン契約やお子様の保育園の入園の際に就労証明書類として提出を求められることがあります。【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修:社会保険労務士 西方 克巳

無料でダウンロードする退職証明書は企業が発行すべき正式な書類であり、労働者が自作することは適切ではありません。

内容の信憑性が疑われるだけでなく、後のトラブルにつながる可能性があります。

手書きでも法的に問題はありません。

重要なのは、法律で定められた項目が正確に記載されていることです。

ただし、誤記や記載漏れを防ぐため、パソコンで作成することが実務的には推奨されます。

はい、雇用形態に関係なく発行が必要です。

労働基準法第22条は、雇用形態による区別を設けていないため、正社員と同様の対応が求められます。

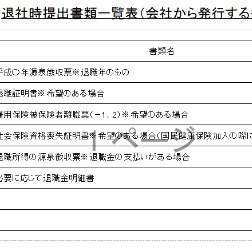

・会社が手続きするもの・退職が会社に提出するもの・会社が退職者に渡すもの・ヒアリングする内容4つのシートに分かれています。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要に応じて追記してください。トラブル防止の為、退職の意思を書面で提出して頂き、任継の希望の有無、住民税の退職後の取扱、離職証の発行の希望の有無等を退職面談でヒアリングすると良いでしょう。【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修:社会保険労務士 西方 克巳

無料でダウンロードする退職証明書は、企業と退職者双方にとって、スムーズな手続きと信頼関係を築く上で欠かせない重要な書類です。

労働基準法第22条に基づく法的義務として、適切に発行することが求められます。

本記事で提供したテンプレートを活用し、記載すべき項目や法的な義務を正しく理解することで、人事担当者として自信を持って退職手続きを進めることができるでしょう。

正確で迅速な発行体制を整備し、個人情報の適切な管理を徹底することで、企業の信頼性向上と法的リスクの回避を実現できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

サーベイツールを徹底比較!

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

公開日 /-create_datetime-/