公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

精算業務のリマインド疲れ、月末の業務集中、不正チェックの手間──経理業務における手間はかかるが“非コア業務”の代表格として語られることもある経費精算。

法改正やデジタル化の波を受けつつも、依然として多くの企業で効率化が課題となっています。

本記事では、マネーフォワードでプロダクトの事業責任者を務める渡辺氏に、現場視点から見た経理業務の変化、そして同社が描く未来像について伺いました。

渡辺 恵伍 氏

株式会社マネーフォワード ERPセールス本部

本部長

──まずは渡辺さんのこれまでのご経歴を教えてください。

渡辺氏: マネーフォワードに入社する前は、約10年間、BtoB向けのマーケティング支援会社に在籍していました。

業務としては、セールスやプロジェクトマネージャー、マーケティングコンサルなどを担当し、主にエンタープライズの製造業向けに、SFAやマーケティングオートメーションの導入、インサイドセールスの立ち上げといった支援を行ってきました。

マネーフォワードには2020年頃に入社し、最初は経費精算プロダクトのセールス責任者として、現在は経費や債務支払などERP領域を含む事業責任を担っています。

──現場で経理の方々が直面している課題は、コロナ禍以前と以後でどのような変化があったと感じていますか?

渡辺氏:正直なところ、大きくは変わっていないと思っています。

たとえば営業部門では、日々の業務に追われて経費精算を後回しにしがちです。

その結果、月末になると申請が一気に集中し、経理部門は締め作業の合間にリマインド業務に追われる。

こうした構図は昔から変わらず続いています。

しかも、リマインドする際にルールを守っている経理側が「申し訳なさそうにお願いする文化」が残っている会社も多く、誰にとってもストレスで、誰も得をしない構造が常態化しているように感じています。

さらに、不正利用のチェックや領収書の不備対応などにも相当な工数がかかります。

ガバナンス上は必要なプロセスですが、それを支える仕組みづくりも簡単ではありません。

一方で、これらの守りの仕事は「やって当たり前」と見なされてしまいがちです。

こうした背景もあって、経理部門の仕事や役割が正当に評価されにくいのではないかと感じています。

更に近年では、電帳法やインボイス制度などの法改正があり、チェックすべき項目はさらに増えました。

業務の必要性は理解されていても、現場の煩雑さや負担感とのギャップがどんどん広がっている。

今の経理業務が抱える課題は、まさにそこにあるのではないでしょうか。

──電帳法やインボイス制度の施行で、企業の経理業務はどう変化したと見ていますか?

渡辺氏:法改正そのものは良いことだと思っています。

ただ、実際の現場では、その対応の仕方によって差が大きく出ているのが実情です。

法改正やリモートワークの流れに合わせて業務オペレーションを見直した企業では、紙がなくなったことで申請やリマインド、承認のプロセスがスムーズになり、一定の利便性向上につながっています。

ただし、すべてが自動化されるわけではありません。

お金を使ったら自動で経費精算が終わる仕組みではない以上、申請作業は必要ですし、領収書の紙・電子の区分や保存、経理部門への提出など、人の手を介する作業は依然として残っています。

実際、システムを導入しても、営業担当が申請し忘れてしまったり、領収書を紛失してしまったりといったヒューマンエラーは少なからず起きています。

仕組みだけで問題が解決するわけではなく、まだ一部の変化に留まっています。

──法改正やリスク管理で、企業が対応すべきことが増えたという声もあります。システム提供を通じて、実際に経理の方々の課題に向き合う中でお気づきのことはありますか?

たしかに、法改正への対応で業務が増えたように見える部分もあります。

ただ、システムを提供する側も日々アップデートを行っていて、基本的には法改正に対応できるよう設計されています。

システムを導入いただいている企業で、きちんと運用に沿っていれば、大きな追加作業が発生することは少ないと考えています。

つまり、本質的な問題は「もともとの運用」にあると考えています。

たとえば、現行の業務フローを見直さず、制度対応を上乗せする形でやりくりしている企業もあります。

電帳法改正を機に電子化を進めたものの、フロー設計が不十分なまま運用を開始した結果、経理担当者に過度な負担がかかっているケースも少なくありません。

そのような企業では、制度施行直後は何とか力技で回っていても、1年ほど経ってから運用上の課題が次々と顕在化する傾向があります。

それを繰り返して、複数の本質的な問題を解決しないままになってしまうことは避ける必要があります。

──そうした課題に対し、マネーフォワード クラウドはどのような提供価値を持っているのでしょうか?

渡辺氏:1つ目は、制度対応のスピードと正確性です。

私たちは、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応に加え、スキャナ保存の精度や要件もいち早くカバーしています。

制度に準拠した業務フローそのものを提案できる点も大きな強みです。

「今後対応しなければならない制度」に対して、経理担当者の方々よりも先に動向を把握し、それをプロダクトに素早く反映することが、何よりも重要だと考えています。

2つ目は、業務そのものの効率化です。

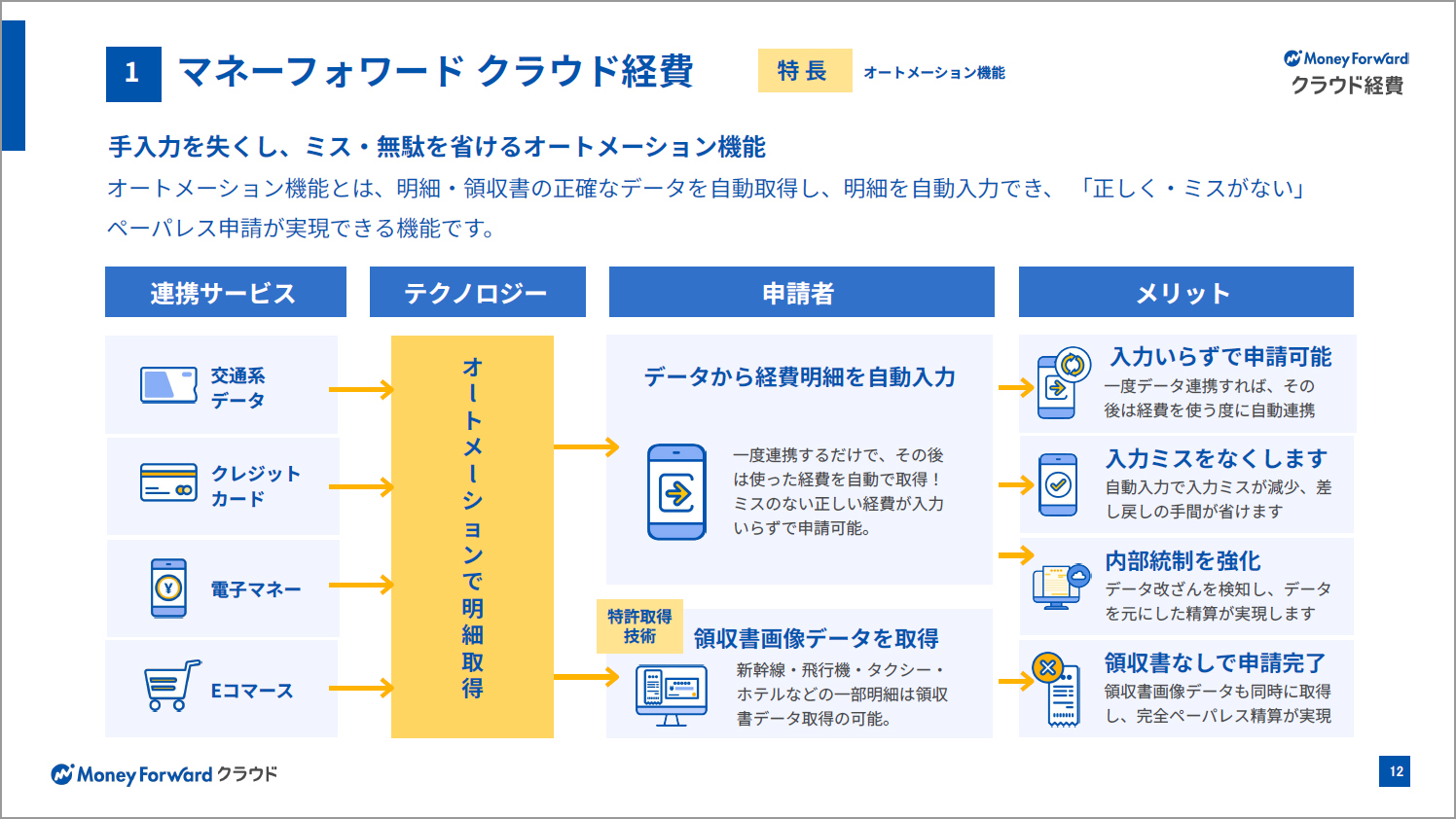

キャッシュレス精算やオートメーションを通じて、生産性向上に直結する仕組みを提供しています。

たとえば、当社のビジネスカードを使えば、決済情報がリアルタイムで取り込まれ、経費申請が不要になる仕組みも構築可能です。

さらに、2,400以上の外部サービスと連携しており、ETCや宿泊予約サイトの領収書も自動で取得・添付可能です。

これにより、経費精算の申請前の面倒な作業を大幅に削減できます。

出典:「マネーフォワード クラウド経費」 サービス資料より

──経費精算の“面倒さ”を感じるシーンは多いと思うのですが、そこに対して御社ではどのような解決策を提供されているのでしょうか?

実は経費精算は、発生した際にその場ですぐに対応してしまえば、簡単に終わる作業だと考えています。

実際はステップが多く面倒に感じる方も多いと思いますが、後回しにするほど非効率になります。

そこで、当社のシステムでは、利用直後に明細が自動で取り込まれ、あとは申請を出すだけという仕様にして、面倒だと感じさせないようにしています。

そうすることで、移動中などの隙間時間で申請を済ませるルーティンが自然と定着し、月中のうちに申請・承認が完了するサイクルの構築ができます。

申請前のプロセスが自動化されれば、月末にまとめて処理する必要もなくなるはずです。

──システムは導入ではなく活用が重要と思います。貴社の支援体制について教えてください。

渡辺氏:導入時には、業務のエキスパートがチームとして伴走し、業務テンプレートをご用意しています。

これにより、プロダクトを導入いただければ、最短ルートで最適な業務フローに移行できるよう設計されています。

あわせて、カスタマーサクセスのような専任担当が付き、導入から定着までのプロセスを丁寧に支援します。

SaaSの特性を活かすには、業務の標準化が不可欠です。

もちろん、さまざまな事情で現状を変えにくい企業もありますが、「これを機に変えたい」と考える企業には、プロダクトの導入を通じて変革を後押しする体制を整えています。

また、導入後の運用を企業側で自走できるようにすることも重視しており、eラーニング形式の設定ガイドや学習コンテンツも充実させています。

現場担当者が自ら運用できる状態を目指すことで、属人化や運用停止といったリスクを避けられるようにしています。

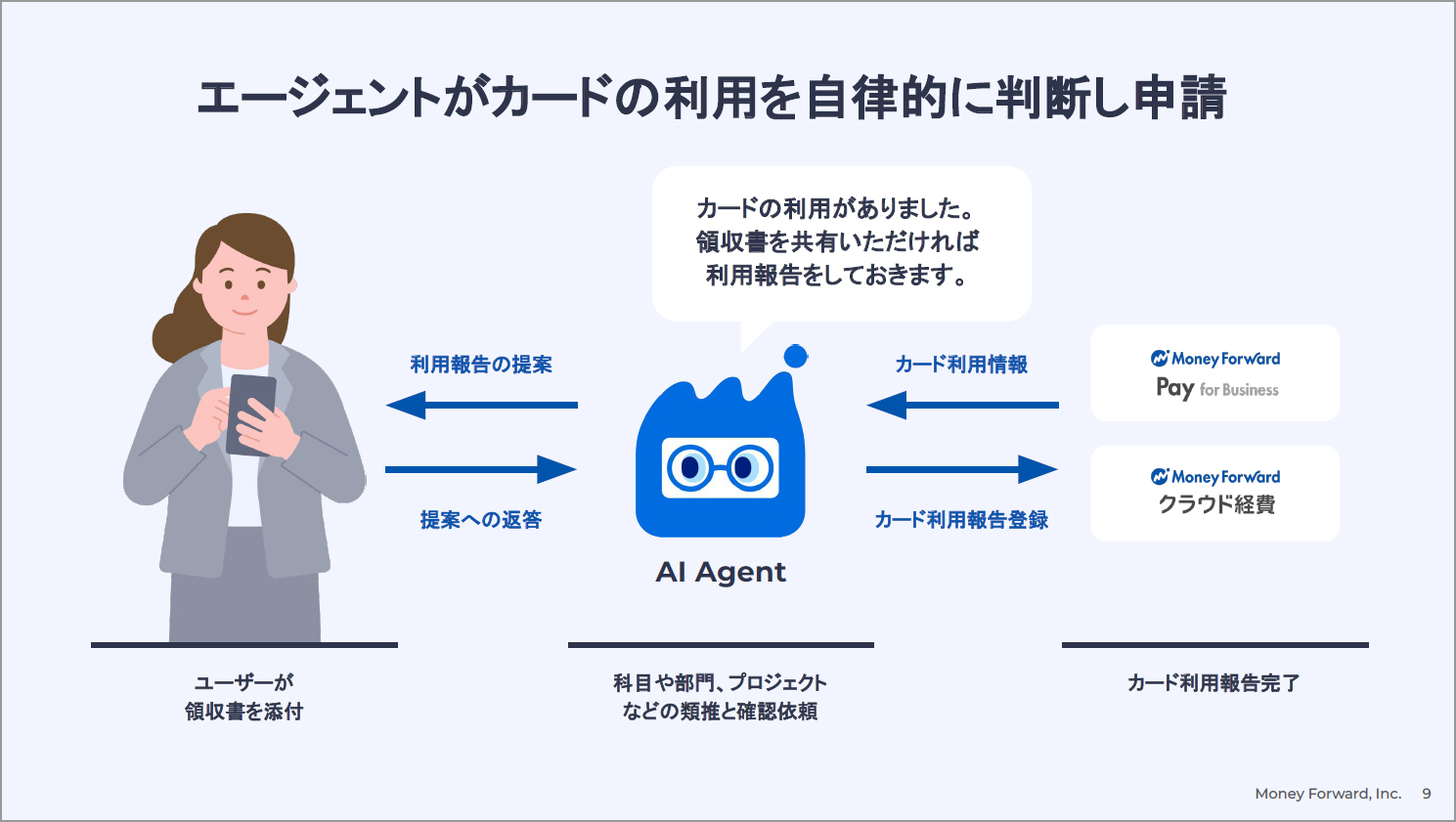

──2025年4月にAIエージェント構想が発表されました。どのような展望をお持ちですか?

出典:「AI Vision2025」より

渡辺氏: まずは経費精算の申請・承認の体験をより快適にするところから始めています。

たとえば、社員がビジネスカードで支払いをした際、「まだ申請されていませんが大丈夫ですか?」とAIが気づいてくれる。

必要であれば、代わりに申請してくれる。

そんな秘書のような存在を目指しています。

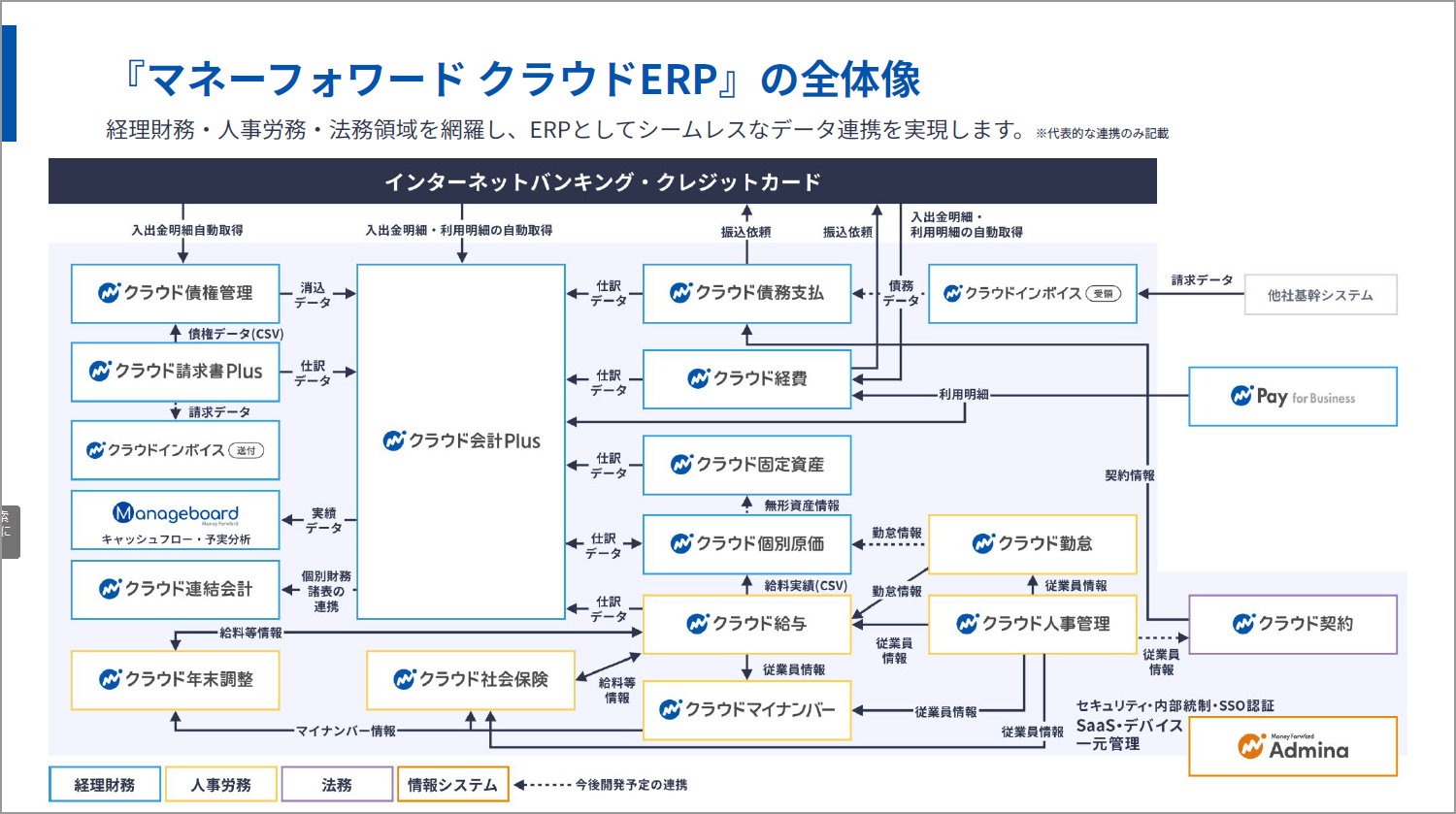

さらに、マネーフォワード クラウドは複数の業務プロダクトを提供しているので、それらを横断して動くAIエージェントという構想もあります。

API連携を駆使しつつ個別機能を超えて、経理業務全体の流れを補助するような役割を担っていきたいです。

──マネーフォワード クラウドは経費精算に限らず、現場で働く社員の業務全体にも効果があるように感じます。実際に経理以外の部門の業務効率化についても意識されていますか?

出典:「マネーフォワード クラウド経費」 サービス資料より

渡辺氏: まさに、そこは重要な視点だと捉えています。

現場と経理の両方で使いやすい体験を設計することが、私たちの開発方針です。

たとえばマーケティング費用ひとつ取っても、経費精算だけでなく請求書払いをするケースがあります。

その際、申請の立場によって使うべきツールが異なるのですが、マネーフォワード クラウドでは経費精算と債務支払の両方をカバーしているため、現場の業務フローに柔軟に対応できます。

実際、我々はバックオフィス領域だけで30種類ほどのプロダクトを提供しており、経費や請求書に加えて契約書管理なども含まれます。

営業やマーケティングなど、それぞれの社員が日常的に触れる業務を一元的に支援できるのが大きな強みです。

社員の本音としては、「書類ごとに別々のプロダクトを使い分けるのは煩雑」だと思います。

書類ごとに異なるプロダクトにアクセスし、パスワードやログイン先がバラバラなのは大きなストレスになります。

その点、マネーフォワード クラウドではUIやUXを統一し、併用体験を重視して開発しています。

1つの窓口から複数のプロダクトにアクセスできるだけでも、現場にとっては業務効率化につながります。

私自身、マーケティングに携わっていた頃は「プロダクトが多いと一つ一つの完成度が低いのでは」と感じていましたが、マネーフォワード クラウドはどのサービスも単体でしっかりと機能するよう丁寧に設計しています。

全部を揃えて導入しなくても、まずは1つから使っていただき、必要に応じて広げていけるのも、当社のコンポーネント型ERPという設計思想のひとつです。

──すでに他のプロダクトを使っている企業でも、一部から導入して広げていけるということですね。

渡辺氏: 実際のお客様でもそうしたケースは多いです。

IPOを目指すような企業様だと、最初からすべての業務をマネーフォワード クラウドで統一される場合もありますが、もう少し規模が大きな企業になると、まずは経費精算のような業務課題の深い部分から導入して、徐々に広げていくケースがほとんどです。

近年、多かったのは、電帳法やインボイス制度への対応をきっかけに経費精算システムを導入して、その後、請求書や契約書管理などへと広がっていく流れです。

あるいは、オンプレミス製品の保守切れタイミングに合わせて移行を検討されるお客様もいます。

──ありがとうございます。最後に、読者へのメッセージをお願いします。

渡辺氏:経費精算は、経理のコア業務ではなく、率直に言えば誰が担当してもよい業務だと考えています。

とはいえ、属人化してしまうと、担当者が不在の際に業務が止まってしまうリスクも無視できません。

だからこそ、SaaSの活用によって業務の標準化を進め、誰でも扱えるUIや業務マニュアルを整備することで、属人性を排除し、効率的な運用を実現することが重要です。

私たちは、こうした「誰でも使える仕組み」の提供を通じて、企業が本来集中すべきコア業務に注力できる環境づくりを支援していきたいと考えています。

今後は、AIや他の業務システムとのAPI連携などによるさらなる自動化も見据えながら、経理DXの推進に貢献してまいります。

企業が本業に専念できる未来を、私たちはこれからも支えていきます。

経費精算は「手間はかかるが、重要視されにくい非コア業務」として軽視されがちですが、属人化や法改正対応のリスクを抱える業務でもあります。

マネーフォワード クラウドは、経費をはじめとする多様なプロダクトを連携することが可能で、現場での入力から経理部門でのチェック業務までを一気通貫で効率化できます。

申請前の自動化、UI/UXの統一による併用体験、そしてeラーニングなどの運用支援を通じて、「誰でも使えて、誰でも回せる」業務設計を実現しています。

制度対応と業務効率の両立、現場と経理をつなぐ運用設計、そして全社的な業務基盤の標準化。

この三つを軸に、企業が本来注力すべきコア業務へ集中できる環境づくりを支援しているのが、マネーフォワード クラウドの大きな強みです。

経費精算という一見地味な業務の中にこそ、経理DXの本質がある。

マネーフォワードの挑戦は、単なる効率化を超えて、「本業に集中できる体制づくり」という考え方のもと、業務の本質的な変革を促しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説

あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル

個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

「給与レンジ」を適切に設計。採用力や定着率を高める効果も

軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策

ファイル共有規程ひな形|禁止事項と運用術

公開日 /-create_datetime-/