公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

9月決算を迎える企業にとって、夏の終わりから秋にかけては経理業務が最も忙しくなる時期です。

特に、期末が近づく8月以降は「何から着手すべきか分からない」と悩む担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、決算業務の基本から9月決算特有の注意点、そして実務的なスケジュールまでをわかりやすく解説します。

初心者の方でも安心して取り組めるよう、チェックリスト形式での活用もおすすめです。

決算とは、企業が一定期間(通常1年間)の経営成績や財政状態をまとめる作業のことを指します。

具体的には、売上や費用、資産や負債を集計し、損益計算書や貸借対照表といった「決算書類」を作成します。

これらは、税務申告や銀行・株主への説明資料として使われ、会社の信頼性を示す重要な資料でもあります。

経理担当者にとって決算は、一年の集大成であり、正確かつ期限内の処理が求められる業務です。

特に、ミスがあると税金の過不足や財務の誤認につながるため、日頃の仕訳や記帳を丁寧に見直すことが不可欠です。

日本企業の多くは3月決算を採用していますが、9月決算には独自のメリットと注意点があります。

まずメリットとしては、税理士や監査法人のスケジュールに余裕があり、相談や作業の調整がしやすいことです。

3月は確定申告などの申告業務が集中する時期のため、専門家の手が取りにくいことがありますが、9月は比較的対応が柔軟になるため、決算作業がスムーズに進む傾向があります。

一方で、夏季休暇と決算準備時期が重なりやすいため、社内外の関係者と十分な連携が取りづらくなるのがデメリットです。

資料回収の遅れや棚卸の準備不足など、物理的な準備に支障が出やすいため、より早めの行動が求められます。

また、制度改正や税制の変更が年の後半に集中する傾向があるため、最新情報の把握も必要です。

9月決算のスムーズな完了には、8月中からの準備が非常に重要です。

特に月末時点での取引状況や勘定科目の残高を事前に精査しておくことで、決算月に慌てることなく対応できます。

証憑(請求書・領収書など)の未回収がないかを確認し、ファイル整理もこの時期に行いましょう。

また、実地棚卸の計画は、現場部門と連携しながら8月中にスケジュールを立てておくことが理想です。

在庫や固定資産の確認作業は関係部門の協力が必要なため、決算月に入る前に準備を進めておくことで、全社的にスムーズな流れをつくることができます。

決算業務は一般的に、以下のような流れで進行します。

このようなスケジュール感を持って行動することで、9月決算の山場を余裕をもって乗り越えることができます。

次の章では、具体的な経理タスクを時系列で追った「経理業務ロードマップ」を紹介します。

9月決算を円滑に進めるためには、月ごとの業務を把握し、計画的に取り組むことが重要です。

この章では、決算業務を「8月末まで」「9月中」「10月〜11月」の3つのフェーズに分けて、時系列で解説します。

| 時期 | 主な業務内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| ~8月末 | ・勘定科目の残高確認 ・証憑整理 ・棚卸計画の立案 |

・証憑(請求書・領収書)の未回収確認 ・在庫/固定資産棚卸の事前調整 |

| 9月(決算月) | ・売上・費用の確定 ・期間帰属の確認 ・減価償却/引当金の計上 |

・取引時期の判断が重要 ・税理士との連携もこの時期から強化 |

| 10〜11月 | ・財務諸表の作成 ・法人税/消費税の計算 ・税務申告書の提出 |

・11月末が申告期限(決算後2か月以内) ・申告作業は10月中開始が理想 |

9月決算に向けて最初に着手すべきは、8月中の準備です。

この段階では、取引内容や残高を事前に確認し、トラブルの芽を早期に発見することが求められます。

まず確認しておきたいのが、各勘定科目の残高です。

特に売掛金や未払金、仮払金などは、処理漏れや誤った記帳が発生しやすいため、取引先ごとの金額や明細を再確認しましょう。

同時に、請求書や領収書などの証憑類(証明書類)の整理も進めておきます。

ファイルの未整理や紛失があると、仕訳作業や監査時に大きな負担となります。

また、在庫や固定資産の実地棚卸についても、8月中に計画を立てておくことが重要です。

棚卸は現場との連携が必要であり、日程の調整や担当者の手配を早めに済ませておくことで、9月の混乱を防げます。

9月はまさに「決算月」です。

この時期に求められるのは、売上や費用などの最終確定と、決算整理仕訳の実施です。

まずは、売上や原価について、9月末までに発生した取引を正確に確定させます。

特に注意したいのは、「いつの取引か?」という期間の区切りです。

たとえば、9月中に納品された商品が10月に請求された場合、売上をどの月に計上するかを見極める「期間帰属の確認」が必要になります。

次に、減価償却費や各種引当金(退職給付引当金、貸倒引当金など)といった、将来に備える会計処理を行います。

これらの仕訳は決算特有のものであり、通常の月次業務では発生しないため、漏れのないように注意が必要です。

顧問税理士との相談や過去年度の処理方法を参考にしながら、慎重に対応しましょう。

9月の仕訳処理が終わったら、10月以降は「決算書類の作成」と「税務申告」の準備に本格的に着手します。

ここで求められるのは、数字の整合性と正確性です。

まず、損益計算書(PL)や貸借対照表(BS)などの財務諸表を作成し、経営状況を明確にします。

集計されたデータに誤りがないか、経費の計上漏れがないかなどを確認する作業も含まれます。

その後、法人税や消費税などの申告書を作成し、税務署に提出します。

申告期限は「決算日の翌日から2か月以内」とされているため、9月決算の場合は11月末日までが提出期限です。

ただし、書類作成や顧問税理士とのやり取りを考慮すると、できる限り10月中の完成を目指すことが望ましいです。

また、この時期は金融機関や株主への報告資料作成も求められることが多く、経理業務の正確さとスピードが問われます。

スケジュールの管理と業務の優先順位づけが、担当者にとって大きなポイントになります。

9月決算には、他の決算期とは異なる“見えにくい注意点”が存在します。

特に担当者が一人で複数の業務を担っている中小企業では、事前の対策が不十分だと決算処理が滞る可能性もあります。

この章では、よくある3つの落とし穴とその対策について紹介します。

| 落とし穴 | ありがちな状況 | 推奨対策 |

|---|---|---|

| 夏期休暇で証憑が揃わない | 担当者が不在で見積書・請求書が回収できない | 7〜8月に提出依頼、関係者への早期周知 |

| 税制改正の対応漏れ | 制度変更に気づかず旧ルールで処理してしまう | 税理士との月次相談、法改正資料の定期確認 |

| 概算処理の精度が低い | 仮払いや未払費用が多く、決算後に何度も修正が必要 | 根拠資料の保存、修正仕訳フローの整備 |

9月決算では、8月中に進めるべき準備業務が夏季休暇と重なりがちです。

取引先の担当者が不在で、請求書や見積書の発行が遅れる、社内の確認・承認が進まないといった状況に直面することがよくあります。

とくに外部からの証憑(領収書や納品書など)を回収できないまま9月に入ると、仕訳や経費計上が遅れ、全体のスケジュールが後ろ倒しになるおそれがあります。

対策としては、8月上旬までに「必要な資料リスト」を作成し、関係先に早めに依頼しておくことが有効です。

また、社内でも「いつ誰からどの書類が必要か」を見える化し、休暇前に関係者と情報を共有しておくと安心です。

税制は毎年のように変更されており、特に法人税や消費税、電子帳簿保存法などは実務に直接影響します。

しかし、9月決算の場合、年度途中(1月や4月など)に施行された改正をうまく反映できていないケースが見受けられます。

たとえば、電子取引の保存義務が変わっていたのに紙で印刷して保存していた、消費税のインボイス制度に未対応だった、などが実際のトラブルにつながることがあります。

対策としては、経理担当者だけで最新制度を追い続けるのではなく、定期的に顧問税理士や専門家と打ち合わせを行い、実務に即した情報を共有することが重要です。

また、税務署や中小企業庁のWebサイトには、税制改正の要点が簡潔にまとまった資料もあるため、早めに確認しておくとよいでしょう。

決算時は、まだ請求書が届いていない費用について「概算」で計上せざるを得ない場面があります。

たとえば、9月に納品されたサービスの請求が10月に届くといった場合、金額の見積もりに基づいて「未払費用」として処理する必要があります。

しかし、概算の精度が低かったり、翌月の請求額と差異が大きかったりすると、修正仕訳や再計算が必要になり、帳簿の手直しに時間を取られてしまいます。

対策としては、過去の支払実績や契約書の金額をもとに、できるだけ精度の高い概算を立てることが大切です。

また、10月以降に実際の金額が確定したら、速やかに修正処理を行うための業務フローも決めておくと、負担が軽減されます。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 夏期休暇中の証憑依頼は完了しているか | 社内・社外に対して資料の提出依頼を7月〜8月中に実施済みか |

| 棚卸実施日と関係部門への連絡は済んでいるか | 倉庫・資材担当などへ事前に協力依頼し、棚卸スケジュールを確定 |

| 税制改正の内容を把握しているか | 消費税、電子帳簿保存法などの変更点を確認済み |

| 顧問税理士と決算対応の打ち合わせを行ったか | 新制度への対応や仕訳の方針を共有済み |

| 概算で計上予定の費用を洗い出したか | 請求未着分について金額と内容を一覧化 |

| 概算金額の根拠資料を保管しているか | 見積書、契約書、前年度実績などが手元にある |

| 修正仕訳のフローが決まっているか | 10月以降に請求確定した際の対応手順が整理済み |

※このチェックリストは、8月末〜9月初旬に確認するのが理想です。

9月決算は、月末と年度末が重なることから、経理業務が非常に密集しやすい時期です。

ミスや抜け漏れを防ぐためには、業務の「見える化」と「進捗管理」が不可欠です。

ここでは、初心者が特に注意すべきポイントや、税理士との連携のタイミング、そして実務で使えるタスクリストの活用法について紹介します。

経理に不慣れな方が決算期に直面すると、「何から手をつければよいか分からない」「進行状況が見えない」といった不安を抱えることがあります。

まずは「何を」「いつまでに」行うかを明確にすることが第一歩です。

初心者が特に注意すべきポイントは以下の3つです。

これらの作業を「一人で抱えこまず、チームで共有・分担する」ことも重要です。

顧問税理士との連携は、「早すぎず遅すぎず」が鉄則です。

以下のような3つのタイミングで連絡・相談を行うことで、手戻りのない決算作業が実現します。

| タイミング | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ①8月上旬 | 準備方針の確認 | 決算前の方針すり合わせ |

| ②9月中旬 | 試算表の共有・月次チェック依頼 | 決算整理仕訳の方針決定と調整 |

| ③10月中旬 | 決算書類の下書き確認 (法人税・消費税の算定含む) |

申告準備の最終確認・修正指示の反映 |

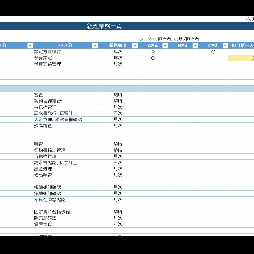

9月決算の業務は多岐にわたるため、Excel形式のタスクリスト(チェックリスト)を使って、業務の抜け漏れを防ぎましょう。

このテンプレートは、経理業務を「見える化」し、担当者間の役割分担や業務引き継ぎをスムーズにするためのExcelシートです。

日次・月次・年次などに分類された経理業務を一覧で管理することができ、特に「属人化の防止」や「業務の棚卸し」に役立ちます。

経理業務の棚卸しと見える化をするためのテンプレートです。経理の業務は、一つ一つの作業は短時間で済むものも多く、また間接部門であるがゆえになかなか改善も進みません。事業拡大し継続していく以上、経理は必ず発生しますので、小さな改善が中長期的には大きな効果を生みます。・経理業務一覧では、業務ごとにメイン担当者と代替可能なサブ担当者を明らかにすることで、業務の集中や退職リスクに対する準備を可能にします。・経理業務プロセスでは、一覧化した業務をさらに、作業プロセスに落とし込むことで課題点や改善策を検討できます。また、簡易な業務マニュアルとしても活用できます。ご活用くださいませ。

無料でダウンロードする9月決算は夏季休暇との兼ね合いや制度改正への対応など、特有の課題が多い決算時期です。

本記事では、事前準備から決算整理、申告までの流れを時系列で整理し、初心者でも取り組みやすいチェックポイントを解説しました。

タスクリストやテンプレートを活用することで、抜け漏れや手戻りを防ぎ、スムーズな決算対応が可能になります。

早めの準備と社内外との連携で、正確かつ効率的な9月決算を実現しましょう。

この記事を読んだ方にオススメ!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

ラフールサーベイ導入事例集

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

公開日 /-create_datetime-/