公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

見積から請求、会計まで──業務ごとにExcelファイルを作り替え、営業と経理の連携もうまくいかない。

そんな“目に見えにくい非効率”に悩む中小企業は少なくありません。

これまで見過ごされがちだったバックオフィスの課題も、人手不足が深刻化する今、いよいよ限界に近づいています。

そうした構造的な問題に対し、単なる「脱Excel」ではなく、業務フロー全体を一気通貫で最適化することを掲げて開発されたのが、販売管理クラウド「board(ボード)」です。

このboardをゼロから立ち上げ、今なお現場の課題に向き合いながらコードを書き続けているのが、開発者でありヴェルク株式会社代表取締役の田向祐介氏。

今回は、現場と経営をつなぐ“業務の背骨”をどう設計してきたのか、そしてなぜExcelでは超えられなかったのか──。

board誕生の背景と、その設計思想に迫ります。

■プロフィール

ヴェルク株式会社

代表取締役/エンジニア

田向 祐介氏

board(ボード)とは?

boardは、ヴェルク株式会社が提供する中小企業・個人事業主向けのクラウド型業務・経営管理システムです。

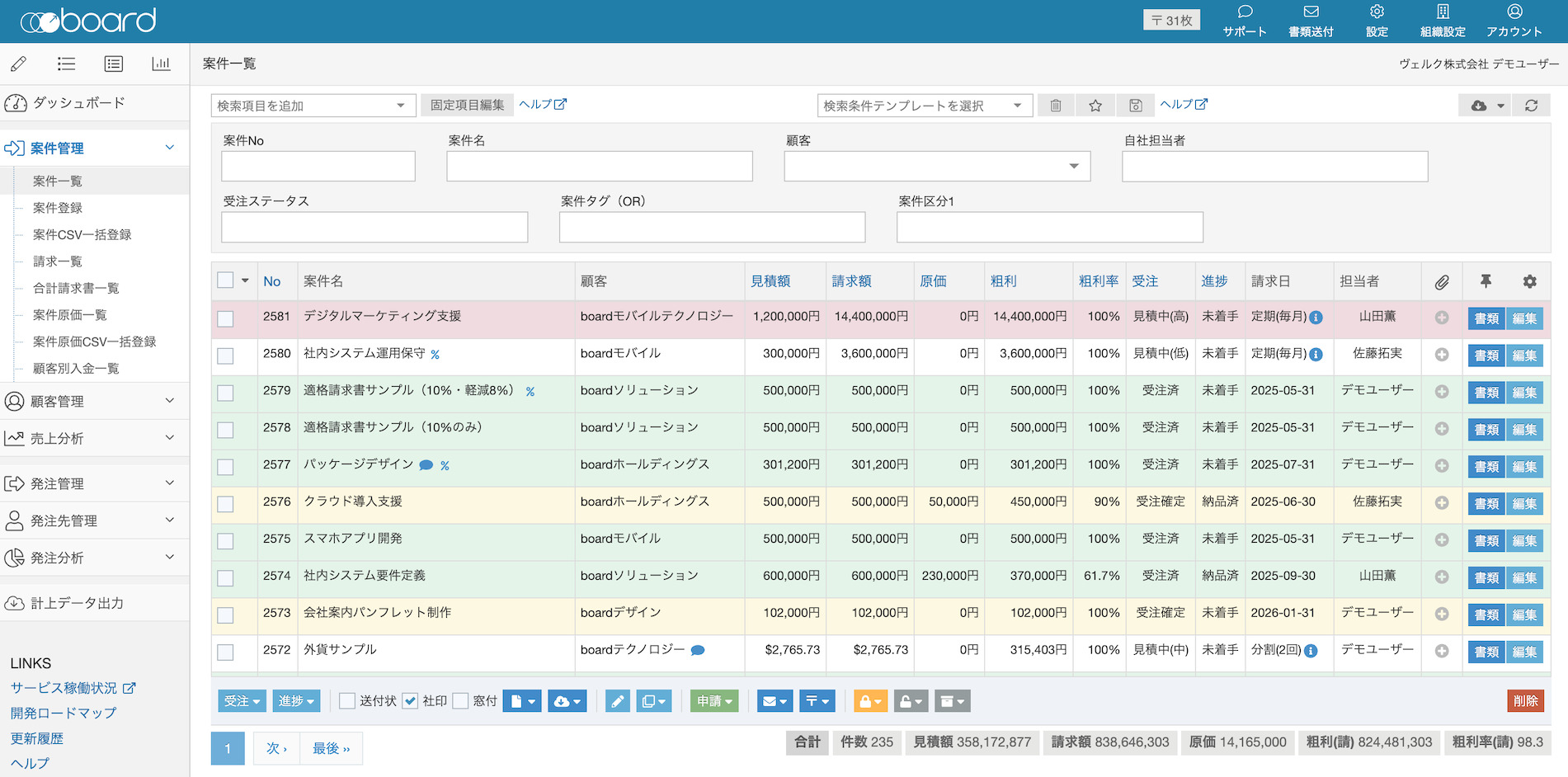

見積書・発注書・請求書などの帳票作成はもちろん、受発注管理、案件ごとの損益管理、売上予測、キャッシュフロー分析まで対応。

バックオフィス業務を一元管理し、経営全体の“見える化”を実現します。

──まず最初に「board」というサービスの特徴について教えてください。

田向氏:

boardは単なる「見積書・請求書作成ツール」ではありません。

経営に必要な情報を、リアルタイムかつ一元的に“見える化”できることが最大の特徴です。

多くの中小企業では、請求書作成ツール、会計ソフト、Excel、プロジェクト管理ツールなどをバラバラに運用しており、情報が分断されがちです。

boardはこれらを“ひとつながりの業務フロー”にすることで、「この案件は利益が出ているのか」「発注した外注先への支払いは済んでいるか」「キャッシュの見通しは大丈夫か」のような判断を即座に行えるようにしています。

──特にこだわっている点はありますか?

田向氏:

「案件単位で管理できること」に強くこだわっています。

boardでは、見積書から始まり、受注・請求・入金といったすべてのプロセスがひとつの案件を軸に連動するよう設計されています。

たとえば、ある案件の見積書を作成すれば、そこから受注・請求・入金までのすべてのフローが自然とつながっていきます。

さらに、その案件ごとの損益状況や、会社全体のキャッシュフローまでを可視化することが可能です。

これは「請求書作成ツール」という枠を超えた、経営支援の視点を持つサービスならではの強みだと考えています。

──boardを作るに至ったきっかけを教えていただけますか?

田向氏:

理由はとてもシンプルで、「自分が本当に欲しかったから」です。

2010年の年末に起業して、最初は受託開発の仕事をしていたのですが、そのたびにExcelで見積書や請求書を作る作業が本当に手間で。

「もっと便利なツールはないかな」と探してみたものの、どれもいまひとつピンとこなかったんです。

当時、中小企業向けのサービスとして出回っていたのは、「請求書をオンラインで作れる」ことに特化したサービスがほとんどで、業務全体を効率化したいという自分の課題には合いませんでした。

そのギャップこそが、boardをつくる原点になったんです。

──クラウドの請求書作成ツールはすでにいくつかあった時代ですよね。

田向氏:

そうですね。

でも、僕が求めていたのは「請求書をオンラインで作れること」だけじゃなかったんです。

それよりも、見積もりから納品、請求、会計に至るまで、業務全体がちゃんと“つながること”のほうが重要でした。

でも当時は、そうした中小企業向けの一気通貫のサービスってなかったんですよね。

中堅・企業向けの業務パッケージは高額すぎて現実的じゃないし、機能も過剰だったので、自分で作るしかないと思いました。

試作したプロトタイプが思いのほか良くできたので、そのままプロダクトとして育てていったんです。

──最近はようやくboardのような機能を持ったサービスも増えてきましたが、まだまだExcelで業務を回している企業も多いですよね。その点、どう感じていますか?

田向氏:

Excelって、一見便利なんです。

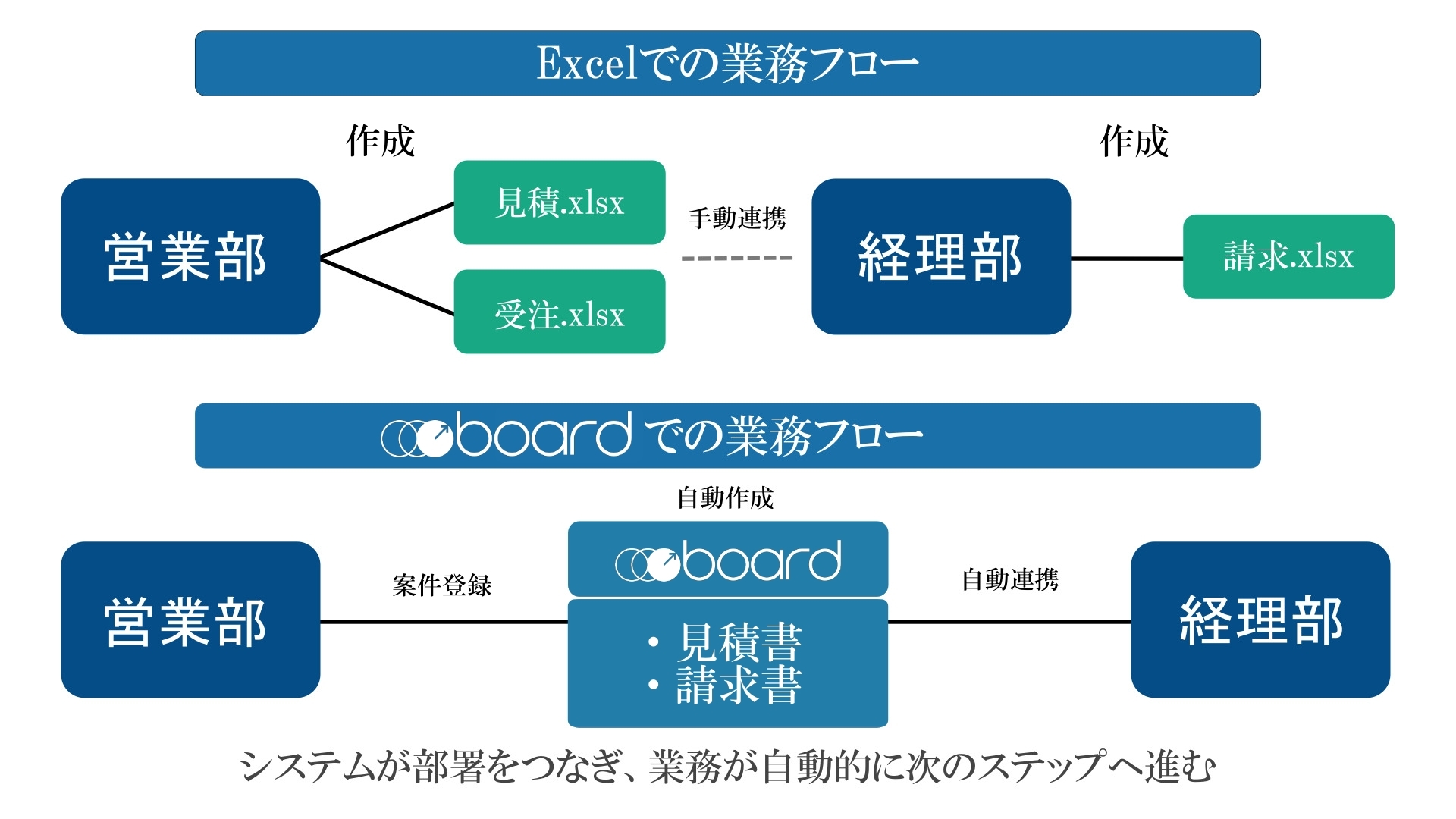

でも実は、業務の流れとつながらないという大きな弱点があります。

営業が見積書を作って、納品して、請求して、最終的には会計処理へという流れです。

本来はこの一連の流れがスムーズに連携していなければいけないのに、Excelだと全部が“バラバラ”になってしまうんです。

それに、Excelの中には数字こそ入っていますが、様々なかたちで活用できる“データ”ではありません。

検索や集計もしにくく、他のシステムとも連携しづらい。

結果として、営業と経理の間で二重入力が発生したり、「この数字って何?」「これは請求済み?」と、毎回確認や情報の橋渡しが必要になる。

これが大きな手間になり、非効率を生むだけでなく、ミスの温床にもなるんです。

──実際に、営業と経理の情報共有って現場では大きな課題ですよね。

田向氏:

よくあるのが、「営業から突然、請求書の発行を依頼される」とか、「営業から経理に必要な情報がきちんと渡っていない」といったケースですね。

もちろんすべてがそうというわけではありませんが、営業側は“受注までが自分の仕事”という意識を持っていて、それ以降は経理に任せるという感覚が強いことも多いと思います。

でも、必要な情報がちゃんと共有されていないと、経理は対応のしようがない。

「聞かないとわからない」「探さないと見つからない」状態では、どうしても手間もストレスも増えてしまいます。

こうした情報の分断を解消するために、boardでは“情報の流れそのもの”を仕組みとして設計しています。

たとえば、営業が見積書を登録すれば、その情報がそのまま請求業務に紐づき、経理は意識しなくても必要な情報を受け取れるようになっている。

部門ごとにいちいち連携を取らなくても、自然と業務が次の担当者へと“流れていく”構造になっているんです。

営業と経理間の連携の問題は、どちらかが悪いわけではありません。

それぞれの役割・ゴールが異なるだけで、情報の橋渡し役がいないことが問題です。

その“つなぎ”を人が担うと、どうしてもコミュニケーションコストがかかり、ミスのリスクも高まってしまう。

だからこそ、業務の流れを人ではなく“システム”でつなぐことが重要だと考えています。

boardは、そうした思想をベースに、業務が自然と次のステップへと進むように設計されたプロダクトです。

──現場でExcelを使い続けている企業も多いと思いますが、課題を感じつつもなかなか脱却できない背景には、どんな理由があるとお考えですか?

田向氏:

課題を感じている企業は多いと思います。

ただ、「今のやり方でも一応なんとかなっているから」「急いで変える必要はない」といった理由で、Excelを使い続けているケースが少なくありません。

特にバックオフィス業務は、一見すると売上に直結しないように見えるため、後回しにされやすいんですよね。

でも実際には、「売上の見通し」や「資金繰りの先読み」など、経営にとって本当に重要な判断材料の多くはバックオフィスから生まれているんです。

つまり、経営者が本当に欲しているのは、「今の数字」ではなく“これからを見通すための仕組み”なんです。

だからこそ、boardでは「売上の見込みを前提に管理できる」ことを重視しています。

会計ソフトが“過去の実績”を確認するためのツールだとすれば、boardは“これからの経営”を見通すためのツール。

今動いている案件をもとに将来の売上を予測し、3ヶ月後・半年後などの未来のキャッシュフローをシミュレーションできます。

たとえば「来月の給料を問題なく支払えるか?」といったリアルで切実な経営判断にも、即座に役立つ情報が得られる仕組みです。

──実際に導入企業では、どのような効果が出ていますか?

田向氏:

まず多いのが、「請求業務が圧倒的に楽になった」という声です。

請求書の発行にかかる時間が従来の半分以下になったという事例も、よく耳にします。

さらに、営業から経理へのデータの流れがスムーズになったという反応も多いですね。

たとえば、営業段階で動いている案件情報や、受注が確定した情報など、これまでは営業部門内だけで完結していたデータが、経理側でもリアルタイムに把握できるようになったといった声です。

このように、部門間で見えていなかった情報が可視化されることで、経理も早い段階から売上の見込みを立てられるようになり、「プラスアルファの一手」を先手で打てるようになる。

そうした効果を実感する企業は、非常に多いと感じています。

──ユーザーからは、boardにどんな反応や声が多く寄せられていますか?

田向氏:

まず言われるのは「使いやすい」ってことです。

でも、業務システムにおける使いやすさってUIの話だけじゃなくて、業務に合っているかどうかが一番大きいと思っています。

たとえば、「この業務をするならこの情報・機能がここにほしい」とか、「この業務にはこの導線がないと不便」ってありますよね。

僕自身が業務を経験したうえでboardを設計しているので、現場の流れに沿って機能や導線を設置しています。

──価格面の評価はどうでしょう?

田向氏:

よく「一桁安いですね」と言われます。

boardは、請求書作成ツールとフル機能の業務パッケージの“ちょうど中間”くらいの機能を備えていると思っています。

でも価格は、一般的な請求書サービスとほぼ変わらない。

だから、「請求書だけのツールにお金を払うくらいなら、boardのほうが断然いい」と評価されることが多いんです。

一方で、「業務パッケージは高すぎて手が出ない」と感じている企業にも、ちょうどいいバランスで導入しやすい価格帯になっている。

“価格に対してのリターンの大きさ”という点は、boardの大きな強みだと感じています。

──boardは「在庫レスのビジネスに特化している」と伺いました。業務システムとしては、ある意味で割り切っている部分もあるのでしょうか?

田向氏:

はい、boardは「在庫管理はしません」とはっきり打ち出しています。

というのも、在庫を持つビジネスと持たないビジネスでは、業務の流れや管理の考え方がまったく違うからなんです。

そこを無理にどちらにも対応しようとすると、機能が中途半端になってしまいますし、システムも複雑になりすぎて使いづらくなってしまう。

結果として、どの業種にも“なんとなく合わない”プロダクトになってしまうリスクがあります。

だからboardは、あえて割り切っています。

「すべての人に70点」よりも、「フィットする人に90点」。

このスタンスを明確に持つことで、本当に必要としている人に、深く刺さるプロダクトを提供できると思っています。

──あえて100点を目指さないというのは、戦略的ですね。

田向氏:

そうなんです。

100点を目指すと、どうしても“対象”が狭くなってしまうんですよね。

たとえば、「ここがこうだったらもっと使いやすいのに」といったフィードバックをいただくことがあります。

確かに「特定のシチュエーションにとって最適」だとは思うのですが、そうでないシチュエーションではイマイチだったりします。

特定のケースに最適化した機能が多くなると、多くの人にとって「イマイチ」が増えてしまうんです。

プロダクト開発で本当に大切なのは、「誰に合わせるのか」を明確にすること。

全部に対応しようとすると、すべてが中途半端になってしまう。

特にSaaSの場合は、オンプレミスと違って“導入してからカスタムする”前提ではないので、最初から自社の業務設計に合った“思想の近いプロダクト”を選ぶほうが、結果として成功しやすいと思っています。

boardも、「案件単位で業務を回す」という思想をベースに設計していて、その意味では営業支援システム(SFA)に近い販売管理領域のサービスだといえます。

実際に、そういった業務フローを持つ会社では、「驚くほどピタッとハマった」という声も多いんですよ。

──今、バックオフィスの人材採用や業務分担に課題を感じている企業も多いと思います。boardはどういう視点で設計されているのでしょうか?

田向氏:

今は、バックオフィスをスリム化する流れが加速していますよね。

人材採用も難しくなっていて、給与水準は上がっているのに、それに見合う待遇を用意できない中小企業も多い。

だからこそ、これからの時代に必要なのは、「人を増やさず、人に依存しない仕組み」をどう実現するかなんです。

boardはまさに、そうした課題を抱える企業が無理なく業務を回し、管理部門をスリムに運営するためのツールだと自負しています。

──最後に、管理部門の方々にメッセージをお願いします。

田向氏:

これまで、経理やバックオフィスの皆さんは、限られたリソースの中で頑張って業務を回してきたと思います。

しかし、事業の成長とともに業務の多様化・複雑さは増していき、人手不足は慢性化していきます。

それを担当者の頑張りだけに頼り続けるのは難しくなっていくはずです。

大事なのは、「手をかけずに回る仕組み」をどう作るか。

経理だけで苦労を背負うのではなく、会社全体として“手間を減らす流れ”をつくることが求められるんです。

boardは、まさにそのための仕組みです。

業務の流れをシステムが自然につなぐことで、人がやるべき仕事は「確認」や「判断」に絞れるようになる。

中小企業のように限られた人材で経営している企業にこそ、“属人化”や“過剰な手作業”から脱却できる仕組みが必要です。

boardは、そうした課題に真っ向から向き合い、現場目線で設計されたプロダクトです。

少しでも「今のやり方、限界かもしれない」と感じている方は、ぜひ一度触れてみていただけると嬉しいです。

Excelで請求書をつくり、営業と経理のやり取りに時間がかかる──。

そんな「なんとなく非効率」な業務が、これまで多くの企業で黙認されてきました。

しかし今、バックオフィスの人手不足が深刻化するなか、こうしたやり方は限界を迎えつつあります。

属人化、手作業、情報の分断といった非効率の構造に対して、boardが提示するのは、「Excelからの脱却」ではなく「業務全体を“つなぐ”仕組み」です。

見積もり・請求・入金・会計といった一連の業務を、ファイル単位で管理するのではなく、案件単位でひとつながりの業務フローとして設計。

それにより、営業・経理・経営の各部門が、無理なく・タイムリーに情報を共有し、意思決定につなげられる環境が整います。

boardは、この思想を体現したプロダクトです。

脱Excelだけでは終わらない。

業務を俯瞰し、未来を見通す力を手にしたい企業にとって、boardは“業務の背骨”として確かな支えになるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

人的資本開示の動向と対策

簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

オフィスステーション年末調整

1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術

約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

公開日 /-create_datetime-/