公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

ストレスや不安を感じずに過ごせる心地の良い領域を指す「コンフォートゾーン」。一方で、組織や個人がいつまでもこの領域に留まっていては挑戦や成長の機会が限定されてしまいます。

今回は、人材開発や人材育成体制構築経験の豊富なパラレルワーカーの方に、「コンフォートゾーン」を広げるメリットや企業としてのサポート方法・タイミングについてお話を伺いました。

───「コンフォートゾーン」の定義について、似た言葉である『ラーニングゾーン』『パニックゾーン』との違いも含めて教えてください。

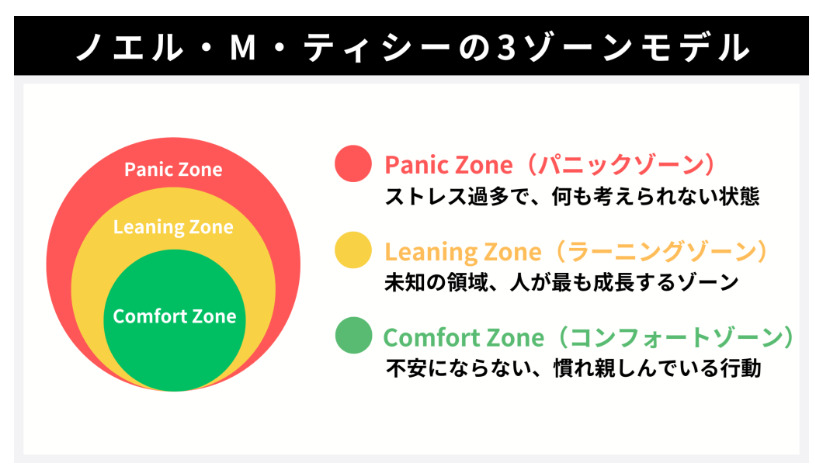

「コンフォートゾーン」とは、自分が安心して行動できる慣れた領域や状況を指します。この考え方はミシガン大学のビジネススクール教授、ノエル・M・ティシー氏らが広めた3ゾーンモデルとして知られ、人の成長領域を表す際の段階の一つです。ノエル・M・ティシー氏は人の成長は「ラーニングゾーン」「コンフォートゾーン」「パニックゾーン」の3つによって変化すると説いています。

その中でも「コンフォートゾーン」とは、今までの知識や経験で対処できる範囲であり、失敗やリスクが少なく精神的負担が小さい状態です。ただ、この快適な領域に留まり続けると新しいスキルや知識を得る機会が限られてしまい、成長の停滞を招きやすい課題があります。

この「コンフォートゾーン」の1つ外側にあるのが『ラーニングゾーン』です。まだ十分には慣れていない仕事や新しい学習の場など、多少の不安や緊張感はあるものの過度なプレッシャーではなく『やりがい』を感じられる状態が該当します。ここで新しいスキルや知見を得て成長できると「コンフォートゾーン」を抜け出していくことにつながります。従業員の育成においては、いかにこの領域に身を置いてもらえるかを考えることが重要です。

さらに、『ラーニングゾーン』のさらに1つ外側にあるのが『パニックゾーン』です。ここは「コンフォートゾーン」からあまりにもかけ離れた領域であるため、大きすぎるプレッシャーや困難に直面して適切に対処できず、モチベーション低下やストレス過多を招く恐れがあります。

この記事を読んだ方にオススメ!

記事提供元

株式会社コーナーはでは中途採用・新卒採用、労務、人事制度設計、組織開発、人材開発など幅広く企業の人事周りにおける課題解決を支援するサービスを提供しています。

1万人以上のフリーランス・複業の即戦力のプロフェッショナル人材から、課題に合わせて最適なプロフェッショナル人事を選定することができ、課題解決まで実働支援型で行います。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

従業員サーベイの動向ー定期実施は5割弱、そのうち年1回以上の実施が8割超ー

【累計視聴者92,000人突破!】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』2月に開催決定!

税務・会計業務で使える生成AI実践セミナー【セッション紹介】

リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説

子どもが生まれた正社員に最大100万円を支給。大和ハウスグループの若松梱包運輸倉庫が「次世代育成一時金」を新設

事業用不動産のコスト削減ガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

英文契約書のリーガルチェックについて

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

公開日 /-create_datetime-/