公開日 /-create_datetime-/

管理部門の業務に役立つノウハウ集や、効率化に関するヒント、成功導入事例を総まとめ!

最新トレンドがわかる幅広い資料をぜひご活用ください。

勤怠管理システムを導入して数年が経ち、「最近使いづらい」「他のシステムの方が便利そう」と感じていませんか。

働き方改革やテレワークの普及により、勤怠管理のニーズは変化しています。

現在は、基本的な打刻機能だけでなく法改正対応、他システムとの連携、そして使いやすさが重要視されています。

本記事では、勤怠管理システムを乗り換えるべき理由や比較のポイント、失敗しない導入ステップを解説します。

ここ数年、すでに勤怠管理システムを導入している企業の間で「乗り換え」を検討する動きが広がっています。

その背景には、勤怠管理のニーズが導入当時よりも大きく変化していることがあります。

数年前までは、クラウド化やモバイル打刻といった基本機能を備えていれば十分とされていました。

しかし現在は、シフト管理や人事・給与システムとの自動連携、法改正への迅速な対応、UIの使いやすさなど、より高度で柔軟な機能が求められるようになっています。

導入当初は最新の高機能だったシステムも、テクノロジーの進歩や他社の新サービス登場により、相対的に見劣りするケースが増えています。

その結果、「今の業務に合わない」「サポートが不十分」「連携がしづらい」といった課題から、より自社に適した勤怠管理システムへの乗り換えを検討する企業が増えているのです。

現在の勤怠管理システムに次のようなサインが見られる場合は、システムが業務の効率化を妨げている可能性があります。

毎月の締め作業で打刻・承認漏れが頻発する場合、システムが現場の運用に合っていない可能性があります。

アクセス方法が限定されていたり、操作が複雑だったりすると、従業員が打刻を忘れやすくなります。

また承認フローでも、リマインド機能や画面設計が不十分だと、上長の承認忘れが発生しやすくなります。

勤怠管理システムは「意識せずとも正確に使える」ことが理想です。

打刻・承認漏れが多い場合は、UIや機能設計が実態に合っていない可能性があります。

企業の成長や事業拡大により、就業規則や勤務形態は複雑化します。

変形労働時間制やフレックスタイム制、部門別シフトなどに十分対応できないシステムでは、毎回カスタマイズや設定変更が必要になり、運用の手間が増えてしまいます。

「システムが自社のルールに合わせられない」という状態は、意図せず法令違反やレピュテーションリスクを抱える状態になっている可能性があります。

現状の運用が制度変更に追いついていない場合は、見直すべきでしょう。

勤怠データは給与計算の基礎となるため、給与ソフトや人事システムとスムーズに連携できることが重要です。

連携機能が不十分だと、データを手作業で転記する手間や入力ミスのリスクが生じます。

最近では会計・プロジェクト管理ツールとの連携を求める企業も増えており、APIやCSV出力などの柔軟な連携機能を備えているかが、システム選定の鍵となります。

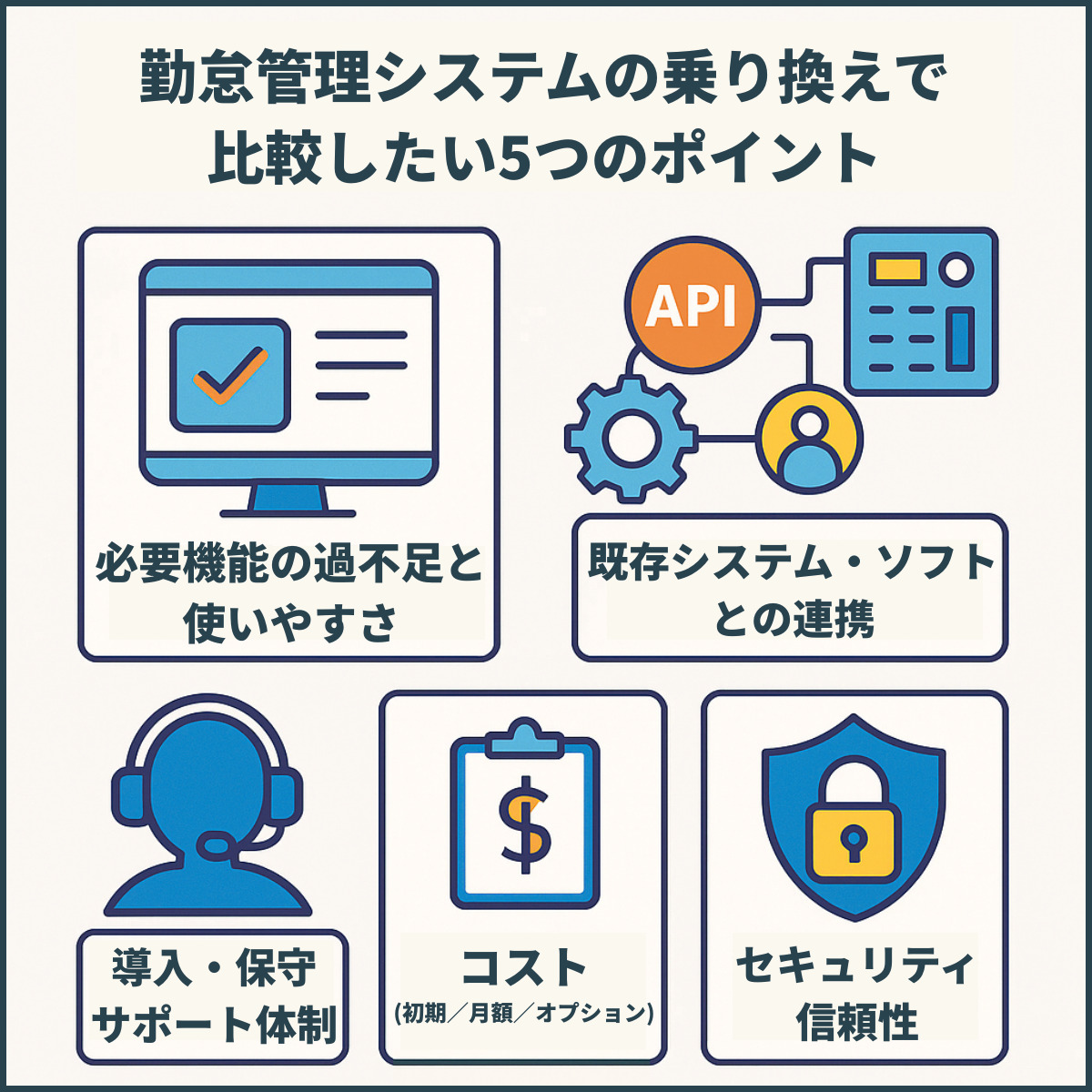

勤怠管理システムの乗り換えを検討する際は、多機能なシステムが必ずしも最適とは限りません。

自社の業務に合ったシステムを選ぶために、以下の5つの視点で比較することが大切です。

システム選定でよくある失敗は、必要な機能が不足していたり、逆に多すぎて運用が複雑になるケースです。

自社にとって“必須の機能”と“あれば便利な機能”を整理し、チェックリスト化しましょう。

打刻方法の多様性(PC・スマホ・ICカードなど)、残業時間や有給休暇の自動集計、アラート機能、承認フローの柔軟性などが代表例です。

また、全従業員が直感的に操作できるUI/UXも重要です。

打刻や申請がスムーズに行えるか、管理者が必要な情報にすぐアクセスできるか、トライアルで確認しましょう。

給与・人事・労務システムとの連携は、乗り換え成功の鍵です。

理想はAPIによるリアルタイム連携で、勤怠締め後のデータ移行作業を不要にできます。

連携実績の有無や具体的な方法(自動/CSVなど)を必ず確認してください。

また、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携できれば、承認依頼や打刻忘れの通知を効率化できます。

導入後の安定運用には、サポート体制の充実が欠かせません。

初期設定代行や操作マニュアルの提供、管理者・従業員向けの研修支援があると安心です。

問い合わせ窓口の対応方法(電話・チャットなど)や対応時間、法改正への反映スピードなどを確認しましょう。

コストは「安さ」ではなく「トータルバランス」で判断します。

初期費用だけでなく、IDごとの従量課金制などの月額費用、カスタマイズ費用、法改正対応費なども含め、中期的な視点で5年間運用した場合の総コスト(TCO)で比較するのが重要です。

一般的には、5年間のTCOで比較すると良いといわれています。

必要な機能がオプション扱いになっていないかも事前に確認しましょう。

勤怠管理システムは従業員情報を扱うため、セキュリティ体制の確認は必須です。

サーバーの安全性(ISO認証・Pマーク取得など)、通信の暗号化、バックアップ体制、障害時の対応方針(SLAで稼働率保証があるか)などをチェックしましょう。

安心して長期運用できる仕組みがあるかどうかが、信頼できるシステム選定の決め手になります。

勤怠管理システムの乗り換えは、大規模プロジェクトです。

手戻りを防ぎ、スムーズに本稼働を迎えるための5つのステップを確認しましょう。

まず、「なぜ乗り換えるのか」を明確にすることが出発点です。

現行システムの課題を数値で把握し、改善すべきポイントを可視化します。

例えば、「打刻修正に週何時間かかっているか」「給与計算の手入力箇所」「勤怠に関する問い合わせ件数」などを調査しましょう。

また、改善目標(KPI)も設定します。

「打刻修正業務を30%削減」「給与計算の手入力ゼロ化」「有休消化率を5%向上」など、数値で測れる目標が理想です。

要件を整理したら、システム候補を広くリストアップします。

比較サイトや導入事例を活用し、自社の規模や業種に合うサービスを5〜10社程度ピックアップします。

各社の機能・料金・連携システム・サポート体制などを一覧化し、条件に合う5〜7社まで絞り込みましょう。

同業種の導入実績があるサービスを優先し、デモや資料を活用して比較検討します。

候補を2〜3社に絞り込み、必ずトライアルを実施します。

システム乗り換えのプロジェクトに関わる担当者だけではなく、勤怠管理が複雑な部門の従業員や給与担当者にも参加しもらい、実際の業務フローに沿って検証します。

設定の柔軟性やリモート環境での打刻、給与システムとのデータ連携など、運用上の課題を洗い出しましょう。

利用者の声をヒアリングし、疑問点や改善要望をベンダーに確認したうえで、最終選定を行います。

導入システムを決定したら、目標KPIとコスト対効果を整理して社内稟議を進めます。

経営層には、業務効率化や法令遵守、従業員満足度向上などの経営的メリットをわかりやすく伝えることが大切です。

導入スケジュールは給与締め日や繁忙期を避け、移行期間を十分に確保します。

人事労務、情報システム、各部署代表によるプロジェクト体制を組み、役割を明確にします。

データ移行は、最も慎重を要する工程です。

従業員情報や勤怠履歴、有休残日数などを正確に移行し、バックアップを必ず取得します。

移行中は旧・新システムを並行運用し、データの整合性を確認します。

従業員向け研修もこの段階で実施し、操作方法を周知したうえで本稼働へ移行します。

初月の運用結果を検証し、定着度や課題を振り返ることが成功のカギです。

「新しい勤怠管理システムを導入したけど、運用がうまくいかない」というケースも少なくありません。

ここでは、代表的な失敗パターンとその対策を紹介します。

最も多い失敗は、要件を十分に整理しないまま導入してしまうケースです。

「有名だから」「人気があるから」と選んだ結果、自社の勤務形態や就業規則に合わず、運用が複雑化することがあります。

導入前に「自社で絶対に外せない要件」を明確にし、現場の声も踏まえて要件定義を行うことで、ミスマッチを防ぐことができます。

旧システムからのデータ移行時に履歴が欠損するトラブルも少なくありません。

勤怠データは労働時間の証明や残業代計算に関わる重要情報であり、欠損は労使トラブルや監査対応の問題につながります。

移行対象のデータは、労働基準法に基づく法定保存期間(2020年以降は5年、ただし当面は経過措置として3年)を考慮し、確実に移行することが望ましいです。

移行作業は専門業者の支援を受け、複数回の照合を行いながら慎重に進めましょう。

システムの操作性が悪いと、入力ミスや打刻漏れが増え、現場からの問い合わせが多発します。

従業員が「どこを押せばいいのか分かりにくい」「申請までの手順が多い」と感じると、形だけの運用になり、結局担当者の確認・修正対応に時間が取られてしまいます。

現場のITリテラシーにあったUI/UXのシステムを選んだ上で、運用マニュアルや初期研修を丁寧に行うことで、現場で無理なくスムーズな定着が期待できます。

Manegy編集部では、管理部門の多様なニーズに応えるため、信頼性と利便性に優れた勤怠管理システムを厳選してご紹介しています。

近年は、法改正への自動対応や給与計算ソフトとの連携を実現したクラウド型システムが人気です。

テレワークやフレックスタイム制、複数拠点勤務など、柔軟な働き方にも対応しやすく、管理部門の負担を大幅に軽減できます。

Manegyでは、これらのシステムを機能・価格・サポート体制・連携性などの観点から比較できます。

貴社の規模や業種に最適な勤怠管理システムを探す際は、ぜひ以下の一覧ページをご覧ください。

企業の規模や就業規則の複雑さによって異なりますが、一般的な乗り換え期間は2〜3か月程度です。

小規模企業では1か月前後、大企業や複雑な勤務体系を持つ企業では6か月以上かかる場合もあります。

おおまかな流れは、要件定義と候補選定に2〜3週間、トライアルと最終決定に2〜3週間、契約手続きに1〜2週間、初期設定とデータ移行に2〜4週間、従業員説明と試験運用に2〜3週間が目安です。

タイムカードは、出退勤時刻を記録するだけの装置です。

担当者がカードを確認しながらExcelなどで時間計算を行う必要があるため、手間とミスのリスクが伴います。

一方、勤怠管理システムは、打刻データをもとに就業規則に沿って労働時間を自動集計し、法令遵守を支援するシステムです。

打刻データがリアルタイムでクラウドに記録され、労働時間・残業時間・有休残日数が自動計算されるため、多様な働き方にも対応でき、労務管理全体を効率化できます。

勤怠管理システムの乗り換えは、単なるツール変更ではなく、業務効率や労務リスクに直結する重要な経営判断です。

現行システムの課題を明確にし、自社の就業規則や働き方に合った機能・サポート体制を持つシステムを選ぶことが成功の鍵となります。

Manegyでは、最新の勤怠管理システムを比較しやすい形で紹介しており、機能・価格・サポート体制などを一覧で確認できます。

乗り換えを検討中の方は、ぜひ下記ページから最新情報をご覧ください。

あわせて読みたい

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

棚卸減耗損とは?計算方法・仕訳例と棚卸評価損との違いをわかりやすく解説

Scope3(スコープ3)とは?開示が求められている背景や算定方法を解説

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説

公開日 /-create_datetime-/