公開日 /-create_datetime-/

【社労士執筆】高市首相が労働時間規制緩和の検討を指示!企業が取るべき対応とは

2025年10月21日、高市首相が厚生労働大臣に「労働時間規制の緩和検討」を指示したことが話題となっています。

働き方改革の推進により長時間労働の是正や休暇取得の促進など一定の成果をみられる一方で、人手不足の深刻化や多様な働き方の広がりにより、現場の実態に合わせた見直しが必要であるとの意見もあります。

本記事では、労働時間規制の緩和に備えて企業が取るべき対応について解説します。

働き方改革の内容や高市首相発言内容と規制緩和の方向性、企業への影響なども紹介しますので、人事・労務担当者は今後の成り行きを注視するとともに対応を検討しましょう。

働き方改革による労働時間規制

「一億総活躍社会」の実現を目指し2019年4月から段階的に施行された「働き方改革関連法」の改正が行われ、労働時間規制が強化されました。

最初に、主な改正内容を確認しておきましょう。

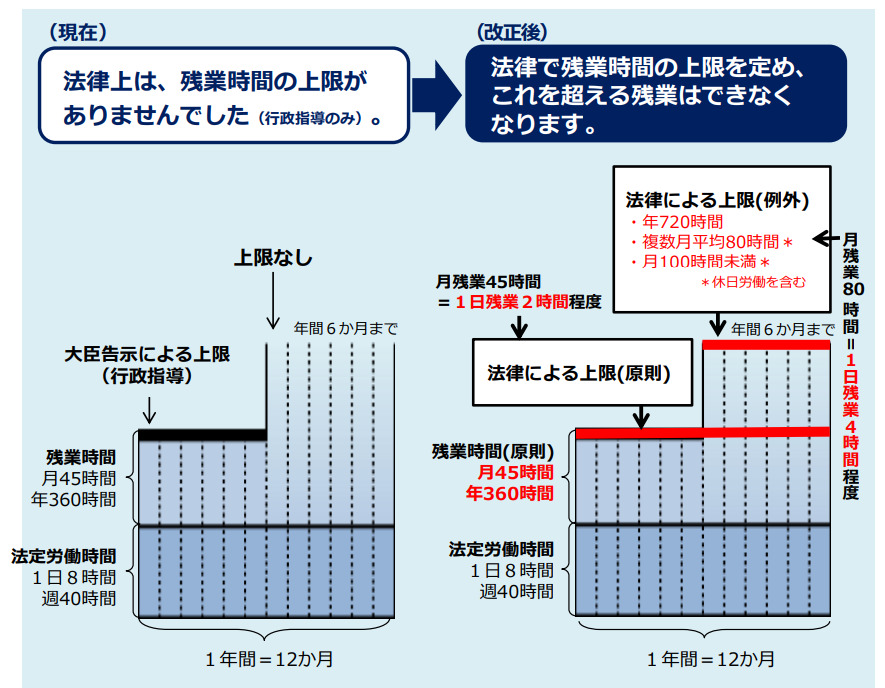

時間外労働の上限規制の導入

2019年4月(中小企業は2020年4月)より、時間外労働に対して罰則付きの上限規制が設けられました。

これまで行政指導にとどまっていた残業時間に対して、法的な拘束力を持たせるものです。規制による時間外労働(残業)の上限は原則次の通りです。

- 1ヶ月の上限:45時間(休日労働を除く

- 1年の上限:年360時間(同上)

ただし、臨時的な特別の事情がある場合に限り、労使協定(36協定)によって特例として上限を引き上げることができます。

引き上げ後の上限額は次の通りです。

- 1年の上限:720時間(休日労働を除く)

- 複数月の上限:平均80時間、すべての月で100時間未満(休日労働を含む)

原則の月45時間というのは1日当たり2時間程度の残業、特例の月80時間は1日当たり4時間程度の残業に相当します。

(時間外労働の上限規制のイメージ)

引用:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」|厚生労働省

年次有給休暇の取得義務化

2019年4月からは、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について企業側が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

取得義務化により、有給取得率の向上が期待されます。

心身ともリフレッシュする機会が増えて、従業員の健康の維持・増進とワークライフバランスの改善に役立ちます。

あわせて読みたい

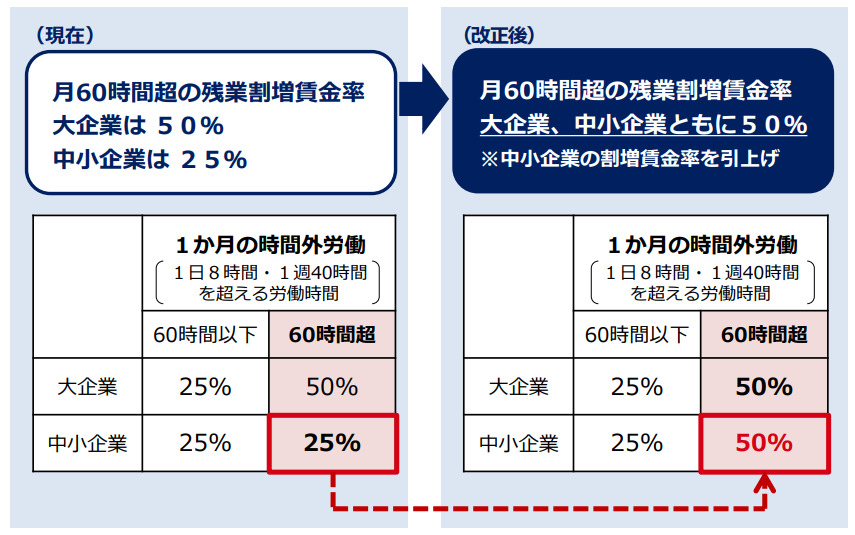

月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ

長時間労働の抑制を目的に、月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が50%以上に引き上げられました。

大企業には2010年4月から適用されていましたが、中小企業には猶予期間が設けられていました。

2023年4月からは、中小企業にもこの50%以上の割増賃金率が適用されています。

長時間の残業に対する賃金負担が大きくなり、企業に残業削減のインセンティブが働くことが期待できます。

(割増賃金率引き上げのイメージ)

引用:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」|厚生労働省

高度プロフェッショナル制度の新設

高度な専門知識を持ち、年収1,075万円以上の労働者を対象に、労働時間規制の適用を除外する制度が新設されました。

労働時間規制には、労働時間や休憩・休日、深夜の割増賃金などが含まれます。

ただし、制度を適用するには、本人の同意を得ることと労働者の健康確保措置を講じることが条件となります。

労働時間規制が適用されないと言う理由で、企業が従業員の健康管理を怠ってもいいということではありません。

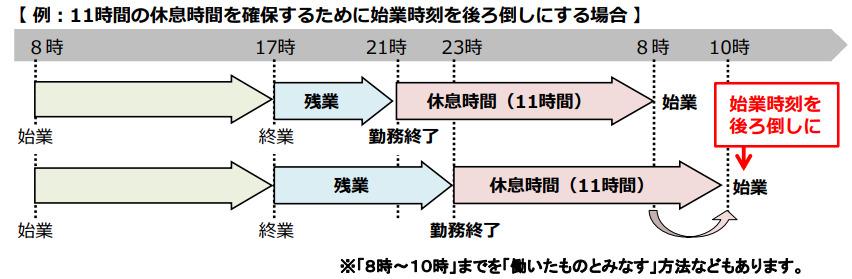

勤務間インターバル制度の努力義務化

勤務間インターバル制度とは、「前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する制度」のことです。

一定時間について法律上の定めはありませんが、11時間以上が1つの目安です。

2019年4月より勤務間インターバル制度の導入を企業の努力義務とし、労働者の健康維持のために制度導入の促進が図られました。

(勤務間インターバル制度のイメージ)

引用:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」|厚生労働省

不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間・有期雇用労働者や派遣労働者など)の間の不合理な待遇差を禁止するルールです。

大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行されました。

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」に基づき、給与や賞与、手当、福利厚生などのすべての待遇について、仕事の内容や責任、配置の変更の範囲などが同じであれば、雇用形態に関わらず同じ待遇をすることが求められます。

lockこの記事は会員限定記事です(残り2342文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?

ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

ニュース -

契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説

ニュース