公開日 /-create_datetime-/

法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!

電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

取引先との契約において、約束を果たさない「契約不履行」は、企業にとって大きなリスクです。管理部門では契約書の確認やトラブル対応を担う場面も多いため、正確に理解しておく必要があります。

本記事では、契約不履行の意味から種類・要件・対応策・防止法までをわかりやすく解説します。

契約不履行とは、契約で定めた義務を「期日までに履行しない・実行できない・あるいは内容が契約通りでない」状態を指します。

管理部門の実務では、納品遅延、代金支払滞留、不具合品の納入などが典型的な事例です。

これらは単なるトラブルにとどまらず、法的な責任が発生する可能性があるため、契約の締結・履行・管理の段階から注意を払う必要があります。

「契約不履行」と実務用語では言われることが多いですが、法律的には 民法 第415条の「債務不履行」がその根拠です。

この条文では、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないか、履行が不能であるとき、債権者は損害の賠償を請求できると定められています。

つまり、契約義務を果たさないという「契約不履行」の状況は、法律的には「債務不履行」として扱われることを理解しておきましょう。

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

一方で、契約関係に基づかない義務違反・損害の発生は、民法709条に定められた「不法行為」として扱われます。

主な違いは以下の通りです。

契約不履行(債務不履行):契約関係が前提

不法行為:契約関係がなくとも責任が発生

この違いを押さえておくことで、実務トラブルが発生したときに「どの法的根拠に基づいて対応するか」が明確になります。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

「契約不履行」となった場合、実務ではどのような形態(種類)をとるかを把握しておくことが重要です。

そして、それぞれの形態に応じて、管理部門として「要件」「対応ポイント」が異なります。

ここでは、代表的な4つの形態(+成立要件)を整理します。

契約で定めた「履行期日」が到来しているにもかかわらず、義務が果たされない状態を指します。

例えば、納品期日を過ぎても商品が届かない、支払期日を超えて代金が支払われない、などが典型例です。

義務を履行する能力はあるにもかかわらず、期限を過ぎて履行が遅れている状況です。

契約上の義務の履行が、物理的・法律的に不可能となった状態を指します。

例えば、契約成立後に取引対象が滅失した、または提供者が倒産して履行できなくなった、という事案です。

この段階になると、履行請求が意味をなさない場合もあり、損害賠償請求が主要な選択肢となります。

債務者が義務を履行しない意図を明確に示しており、履行を拒む態度を取っている状態を指します。

管理部門としては、拒絶の意思表示(書面・メール・口頭)を把握しておくことで、後続の法的手続き(契約解除・損害賠償請求等)を検討する際の根拠整理が可能になります。

契約上の義務は履行されたものの、その内容が契約本旨(=契約目的・合意内容)に沿っていない状態です。

例えば、数量が足りない、品質が契約仕様に合っていない、納入が一部のみであるなどのケースが該当します。

この形態では、履行自体が全くないわけではないため、管理部門では「どこがどの程度契約本旨と乖離しているか」の把握・記録がポイントになります。

上述の4つの形態が出たとしても、法的に「契約不履行(債務不履行)責任」が発生するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

以下は代表的な要件です。

管理部門では、義務内容・契約時の履行期日・履行状況の記録・履行不能又は拒絶の証拠・債務者側の帰責事由の有無などを早期に確認・整理しておくことが、後のトラブル対応をスムーズにします。

契約相手が義務を果たさない、つまり「契約不履行」が生じた際には、管理部門(経理・法務・総務)として迅速かつ的確に対応することが重要です。

こちらでは、典型的な対応手段と実務上押さえておくべきポイントを整理します。

まず最初に検討すべきは、契約どおりの履行を求める「追完請求」です。

納品漏れ・数量不足・仕様相違など、多くのケースで最初に取るべき手段です。

実務上のポイント

履行されず損害が発生した場合は、民法415条を根拠に損害賠償を請求できます。損害額や発生経緯、契約との因果関係、相手方の帰責性を整理したうえで進めることが基本です。

実務上のポイント

契約不履行が重大で、履行を待っても契約目的が達成できない場合には、契約の全部または一部を解除することができます。

多くの場合、相手方へ一定期間内の履行を求める「催告」を行い、それでも履行されなければ解除が可能です。ただし、履行が明確に拒絶されている場合や、契約目的が達成不可能な場合には、催告なしで解除できるケースもあります。

解除を行う際は、契約書の解除条項を必ず確認し、通知は文書(可能なら内容証明)で実施します。解除後の影響は経理・営業・法務など複数部署に波及するため、社内共有も欠かせません。

履行が契約どおりに行われなかったり、支払いがなされない場合には「履行請求」「賠償」「解除」以外の選択肢もあります。

減額請求:仕様違い・数量不足がある場合に、対価を相応に減額する対応

強制執行:判決などの債務名義を得たうえで、裁判所を通じて債務者の財産から回収する対応

強制執行の可能性が見えてきた段階では、法務・経理・契約管理チームとの連携を強化し、財産調査や債務名義の取得方針を固めていく必要があります。

契約不履行への対応では、適切な手順を踏まないと、請求が通らなかったり、証拠が不足したり、時効にかかるなどのリスクがあります。

契約書・覚書・メール・チャット・納品書・検収報告・支払記録などは、時系列で整理して保管します。「言った言わない」の防止だけでなく、損害額の立証にも必要です。

履行請求や解除の際には、催告や解除通知を文書で行い、相手方に履行機会を与えた記録を残します。内容証明郵便を使うと証拠力が高まります。

債務不履行による損害賠償請求の時効は、一般に「損害と加害者を知った時から5年」「権利を行使できる時から10年」です。権利が失われないよう、期限管理が必要です。

トラブル発生時は、放置せず早期に事実確認・履行状況の把握・情報共有を行います。与信管理とリスク対応を同時並行で進める体制が望ましいです。

違約金、解除条項、不可抗力条項など、契約書に定められたルールをベースに対応方針を決めます。契約書方針と実務対応のズレがないか、社内で確認することが重要です。

契約不履行が発生すると、取引停止や信用低下、法的紛争といった二次的リスクが連鎖的に発生します。

その多くは「契約段階での不備」や「管理体制の甘さ」が原因です。

ここでは、管理部門が押さえておくべき4つのリスク管理ポイントを紹介します。

契約不履行の発生を前提に「リスクを契約書でコントロールしておく」ことが第一歩です。

特に次のような条項を明確にしておくと、後の紛争予防につながります。

違約金条項:履行遅延・履行不能が発生した場合の金額・算定方法を定めておく。

契約解除条項:どのような事由(履行遅延〇日以上、破産申立てなど)で解除できるかを具体化する。

損害賠償責任の範囲:通常損害のみか、特別損害も含むのかを明記しておく。

再委託・下請け制限:履行品質を保つため、再委託する場合の承諾ルールを設定する。

法務部門だけでなく、経理・総務担当も契約書レビュー時に上記項目をチェックできる体制を整えると、実務対応力が格段に上がります。

契約不履行のリスクは、契約書の中だけでなく「契約相手の信用状態」にも潜んでいます。

そのため、契約締結前の与信管理が不可欠です。

主な確認項目は以下の通りです。

特に長期契約・継続取引の場合は、締結時だけでなく年1回以上の定期与信チェックを実施するのが理想です。

また、契約金額が大きい場合は、前受金や担保設定などの「信用補完策」も検討しましょう。

契約締結後も、履行状況をモニタリング(進捗管理)することで、早期にリスクを発見できます。

管理部門が実施すべき基本対応は次の通りです。

特に、複数部署が関与する契約は、担当間の情報共有ミスが原因で不履行が生じやすいため、ドキュメントの見える化が重要です。

天災・パンデミック・法改正など、当事者の努力では避けられない事由(不可抗力)によって契約が履行できない場合、「不可抗力条項」が定められていれば、当事者は一定範囲で責任を免れることができます。

不可抗力条項を設ける際の基本ポイントは以下の通りです。

定義の明確化:「地震・台風・感染症・政府命令」など、免責となる事由を具体的に列挙する。

通知義務:不可抗力が発生した場合、速やかに相手方へ通知する義務を明記する。

影響範囲の限定:不可抗力の影響を受ける範囲を明確にし、全面免責を避ける。

代替手段の協議条項:履行不能期間中の代替措置や再開手続を定める。

コロナ禍以降、多くの企業で不可抗力条項の見直しが進みました。管理部門でも、契約雛形や外部委託契約にこの条項が適切に盛り込まれているか確認しておきましょう。

契約不履行は、取引先との信頼を損ねるだけでなく、損害賠償や契約解除など法的リスクにも直結します。発生後の対応も重要ですが、最も効果的なのは「予防」です。

契約書段階で違約金や解除条件を明確にし、与信管理や履行状況のモニタリングを徹底することで多くのトラブルは防げます。

不可抗力条項などの見直しも含め、契約の全体像を定期的に点検し、リスクを最小化する仕組みづくりから始めてみましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

社員研修を成功させる計画立案とKPI設定と効果測定

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!

「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説

キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説

退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

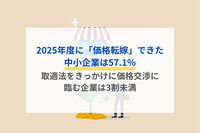

2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

公開日 /-create_datetime-/