公開日 /-create_datetime-/

独立行政法人・労働政策研究研は、日本の雇用システムに関して、法政策との相互作用にも着目しながら、その構造と発展について歴史的な考察を行った。

戦前からバブル崩壊までを「戦前期」「戦後復興期」「高度成長期」「安定成長期」と大きく4つに句切り、それぞれの期間において、当時の経済・社会状況とともに、我が国で講じられてきた政策について労働分野を中心に整理したものである。

戦前から戦後のバブル期に至る雇用システムと、関連政策に関する発展の歴史をたどることで見えてきたのは、「わが国の大企業の雇用システムは、長い歴史的発展のなかで、それぞれの時代に応じた影響を受けながら、持続的に生成・発展・変容してきた」ことである。

1. 第一次大戦後に大企業における雇用システムの原型が出現。

2. 戦時の皇国勤労体制下では、職・工一体の企業体の理念に基づく定期昇給・生活賃金の全面適用、労使懇談の産業報国会等の強制がなされ、その後の雇用システムのあり方に強い影響を与えた。

3. 新憲法とGHQによる民主化と企業別労働組合の叢生と労使の激しい闘争を経て、1950年代に、定期昇給・昇進などの年功的処遇、退職金、福利厚生制度等が普及・定着。

4. 高度成長前期に、長期雇用と「雇用の維持」最優先の労使の姿勢の確立、技術革新等に対応した賃金・処遇面における職・工の区分の撤廃と一体的な従業員制度が形成。

5. 学卒一括採用方式の形成、職能等級制度と職能給の導入・定着、配置転換やOJTなどの能力開発手法の確立、労使コミュニケーションの活発化、企業中心主義と組織の一体化などが進み、1960年代後半から1970年代にかけて「日本的雇用システム」が確立。

高度成長期には、農業社会から工業を中核とする産業社会へと発展、所得水準の上昇と格差の縮小、中流意識と消費社会の出現、そして出生率の低下と核家族化の進行、農業や生業的な生活スタイルの衰退、都市への人口集中と地域の衰退、さらに安定成長期には、豊かな消費社会と産業のサービス化・国際化の進展、雇用者の高齢化・ホワイトカラー化、女性の職場進出が顕著となる一方、家族の縮小や少子高齢化に伴う介護や育児の問題が顕在化。

この分析で明らかになったのは、国民の生活は企業を中心に、国や公共団体の施策も企業活動を中心に展開する構造となっていることである。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続

ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

ニュース -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

お金の回収を頑張らない時代へ!DXで変わる管理と回収の新常識【セッション紹介】

ニュース -

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応

ニュース -

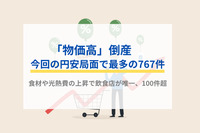

「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超

ニュース -

立替金の取扱いと入金消込を効率化する実務ガイド【法人経理向け】

ニュース -

1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース