公開日 /-create_datetime-/

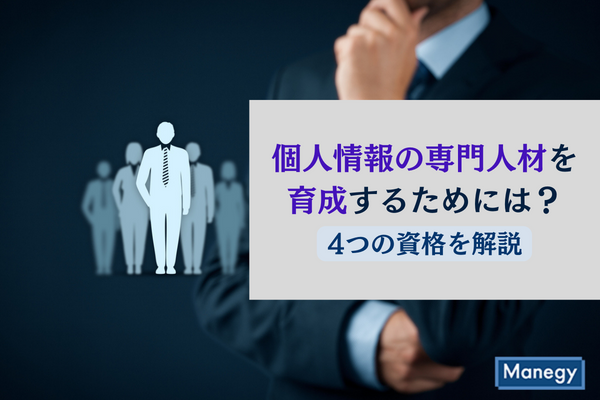

情報技術の発展に伴い、人々の行動の多くがデータ化されるようになりました。たとえばどのようなサイトでどのような商品を閲覧したか、どれくらいの間そのページに滞在したかなど、プライバシーに関わる情報もたくさん出回っています。

海外諸国では個人情報保護の意識が進んでおり、データ保護法や個人情報保護法に違反した企業には、巨額の罰則が科せられる例も少なくありません。日本国内でも、個人情報の活用に関する動きが活発化しつつあります。

企業が個人情報を積極的に保護するためには、専門人材を育成するのが重要です。そこで今回の記事では、個人情報保護に関する専門人材を育成するために、どのような資格があるのかについて解説します。

個人情報の定義とは?

「個人情報」といったワードは、日常のそこかしこで使われています。しかし正確な定義を知っている人は、あまり多くないかもしれません。個人情報保護法によれば、「個人情報」の定義は以下の通りです。

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。

引用元:個人情報の保護に関する法律

少し堅く感じる表現かもしれませんが、重要なのは「生きている個人に関する情報」であり、さらに「特定の人を識別できる情報」である点です。

たとえば氏名で個人を特定できる場合は、それは個人情報に該当します。しかし苗字だけであれば、個人を識別するのは難しいため、個人情報にならないケースがほとんどです。

企業が個人情報を保護しなければならない理由は?

そもそも企業が個人情報を保護しなければならないのはなぜなのでしょうか。個人情報保護法は、全部で8章の構成になっており、そのうちの4章〜8章が「企業・行政機関の義務や罰則」について書かれています。

つまり個人情報保護法は、「個人のデータを取り扱う企業や団体を対象にしたルール」といった性格が強いものです。

個人情報を保護しなければならない理由は、それぞれの人に関するデータを有効に活用しつつ、個人の権利を守るためです。個人情報は、企業が効率的に活動するためになくてはならないものでしょう。

たとえばマーケティング活動をするためには、顧客の属性が重要になります。氏名や年齢はもちろん、どれくらいの収入があり、どのような家族構成なのかといった情報も必要です。こうした個人情報が有効活用できれば、適切な企業活動ができるようになるでしょう。

しかし個人情報の活用は、その人の権利を脅かすリスクもあります。たとえばクレジットカードの情報やマイナンバーの情報が流出すれば、「顧客に迷惑をかけた」では済まされなくなるでしょう。

このように「企業・団体の企業活動」と「個人の権利利益の保護」を両立するために、個人情報保護の意識が必要になります。

個人情報保護の専門人材育成に関する資格4選

企業が個人情報を守るためには、個人情報保護に関する専門人材を育成するのが重要です。そうした人材を育てるためには、どのような資格が必要になってくるのでしょうか。

まずは個人情報保護士です。一般財団法人 全日本情報学習振興協会が認定する資格であり、個人情報保護の総論に関する知識を証明するものになります。個人情報に関わっている従業員がいれば、ぜひ取得してもらいたい資格の1つです。

二つ目はマイナンバー実務検定です。こちらも全日本情報学習振興協会によって認定される資格となっています。試験のカテゴリーは1級から3級です。マイナンバー実務検定の1級と、先ほどの個人情報保護士を合わせて取得することによって、マイナンバー管理士として認定されます。

三つ目は個人情報保護法検定です。こちらは個人情報保護法に関する知識を問うものであり、実務的な内容というよりは、座学的な性質が強い資格となります。「これから様々な知識を身に付ける中で、個人情報保護法の背景を知ってもらいたい」といった場合は、こちらの資格を取得してもらうとよいでしょう。

四つ目は日本DPO協会認定データ保護実務者(プライバシーホワイト)です。一般社団法人 日本DPO協会によって認定される資格であり、「グローバルな視点での個人情報保護」に関する知識が求められます。2022年10月に開始予定です。

なおこちらの他にも、日本DPO協会認定データ保護スペシャリスト(プライバシーゴールド)と、日本DPO協会認定データ保護オフィサー(プライバシーブラック)があります。いずれも個人情報保護の専門人材を育成するためには、欠かせない資格です。

まとめ

個人情報保護の専門人材を育成するためには、資格が一つの有効な選択肢となります。自社の業務にどのような能力が求められるのかを分析し、適切な資格を取ってもらうとよいでしょう。

それぞれの資格は、いつでも受けられるわけではなく、受験のタイミングが決まっています。事前にリサーチをしたうえで、資格取得の計画を立てるのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

【中堅社員の意識調査】半数以上がキャリア志向「未定」

ニュース -

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

ニュース -

新卒採用の歩留まり悪化の主因は「応募者との距離感」 8割超が返信速度に課題

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

契約書の条ずれを発見したらどうする? 正しい修正方法と注意点を解説

ニュース -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

ニュース -

採用コストの平均とは?相場・内訳・削減方法をわかりやすく解説

ニュース -

休業手当とは?計算方法から支払われないケース、休業補償との違いまで徹底解説

ニュース -

法人向けオンラインストレージの選び方|比較表の注意点

ニュース