公開日 /-create_datetime-/

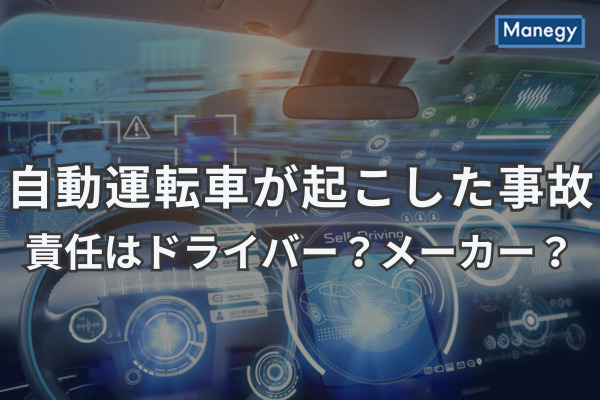

全自動運転はいつ可能になるのか?

自動運転は国土交通省の基準により、以下の通り6つの段階に区分されています。

・レベル0:自動化なし

・レベル1:運転支援車/アクセル・ブレーキ、ハンドル操作のどちらかが一部自動

・レベル2:運転支援車/アクセル・ブレーキとハンドル操作のどちらも一部自動

・レベル3:条件付自動運転車/決められた条件下で全ての操作が自動(運転者待機)

・レベル4:自動運転車(限定領域)/決められた条件下ですべての操作が自動

・レベル5:完全自動運転車/条件なしですべての操作が自動

この中で実用化まで進んでいる自動運転車は、現在レベル3までです。ただし市販車で採用されているのは事実上レベル2なので、まだ運転支援車の段階です。運転はあくまでもドライバーが行い、危険回避など一部の操作をシステムがサポートします。 ではレベル5がいつごろ可能になるのかといえば、まだ見通しが立たないのが現状です。

自動運転で起きたトラブル

自動運転車は、すでに国内外でいくつかの事故を起こしています。日本では死亡事故は起きていないものの、アメリカでは市販された自動運転車(運転支援車)で、3件の死亡事故が発生しています。

この事故のうち2件は、自動運転中にドライバーがハンドルを握っていなかったことが原因で、自ら衝突事故を起こして死亡しました。もう1件ではブレーキシステムの動作ミスにより、歩行車をはねて死亡させています。

一方国内では実証実験中のほか、実際に運行しているバスなどで事故が発生していますが、幸いなことに軽度な傷害で済んでいます。しかしアメリカでの事例を見ると、運転支援車そのものの不具合と、ドライバーの操作ミスで事故が起きる可能性は十分に考えられるでしょう。

自動運転トラブルの責任問題

もしも自動運転で対人・対物事故を起こした場合、刑事的責任はドライバーが負うのか、メーカー側が負うのか、非常に難しい問題ですが、現時点で市販されているレベル2の自動運転で起こした事故については、ドライバーが責任を追うことになります。

もちろん、車両のトラブルが発生した場合、メーカーも製造者責任を問われることになります。

まとめ

現状のレベル2では、ドライバーが完全に操作から離れるケースはあり得ないため、責任の所在を明らかにすることは難しくないといえるでしょう。

■参考サイト

国土交通省|自動運転の実証実験・実運行中に発生した交通事故の実例

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

生成AI時代の新しい職場環境づくり

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

ニュース -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

新リース会計適用時の科目設定

ニュース -

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

ニュース -

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

ニュース -

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

ニュース