公開日 /-create_datetime-/

若手確保で上昇傾向が続く新卒初任給、引き上げ企業は68.1%

新型コロナウイルスによる混乱期を除き、国内企業はここ10年間新卒の初任給を継続して引き上げています。賃金が上がらない日本社会の中で、企業が初任給を上げる背景には、人材確保での優位性を高めることと、若手人材の離職を抑えるという狙いがあるようです。

2023年度初任給の動向

民間シンクタンクの産労総合研究所が公開した「2023年度 決定初任給調査」によると、初任給を引き上げた企業は68.1%に上り、増加率は30年ぶりに2%を超えたということです。

この調査は上場企業を中心にした3,000社に対して、2023年4~5月に郵送によるアンケート形式で実施されました。

主な学歴ごとの初任給額は、大学院卒(博士)が246,052円(前年増加率3.71%)で、大学卒が218,324円(同2.84%)、高等学校卒が179,680円(同2.80%)という結果。初任給を引き上げた企業が6割を超えたのに対して、据え置いたという企業は28.9%と「引き上げた」が「据え置いた」を4年ぶりに上回る結果となりました。

最近10年で初任給が大幅に伸びた企業

東洋経済新報社は、2012年度と2022年度を比較して、初任給が大幅に伸びた企業をランキング形式で紹介しています。その中で第1位はバンダイナムコエンターテインメントで、20万4,000円から10年間で30万円にまでアップしました。また、ランキング上位6社では、10年間の伸び率が40%以上となっています。

一時期は情報通信や、IT関連の企業が初任給を引き上げていましたが、今回のランキングでは顔ぶれが大きく変わり、金融業や不動産業に関わる企業がランキング上位に並んでいます。ただし業界が偏っているわけではなく、メーカーや商社、エンターテインメント系など、幅広い業界で初任給が上昇していることがわかります。

初任給引き上げが意味するものとは?

初任給引き上げの背景には、若い世代の働き方に対する意識変化があるようです。若い世代は最初から賃金が高く、キャリアアップにも積極的な企業を目指すようになっています。一方の企業は大手であっても、入社から数年間は低い賃金に抑えることが一般的です。こうして双方のミスマッチが生じると、優れた人材は外資系企業などに目標を変えてしまいます。

このような流れを断ち切るためにも、初任給の引き上げは企業にとってやむを得ないといえるでしょう。しかし影響は初任給だけの問題ではないのです。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のデータでは、30~50代の賃金が以前に比べて低下傾向にあります。これは日本伝統の年功序列型賃金制度が、時代にそぐわない仕組みになっており、新しい賃金体系に移行する兆候かもしれません。今後は若い世代の賃金がベースアップされ、やがては業績に重点を置いた賃金制度に移行する可能性もあるでしょう。

まとめ

国内企業の賃金が横ばいで推移する中で、新卒初任給は毎年上昇傾向が続いています。ただし同時にどこかで全体の調整をしなければなりません。

その1つとして、今後企業は年功序列型賃金制度を見直すことになるでしょう。その流れが終身雇用制度の崩壊を早め、さらに転職する人が増えていくことになるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

MS Agentに掲載中の求人

おすすめコンテンツ

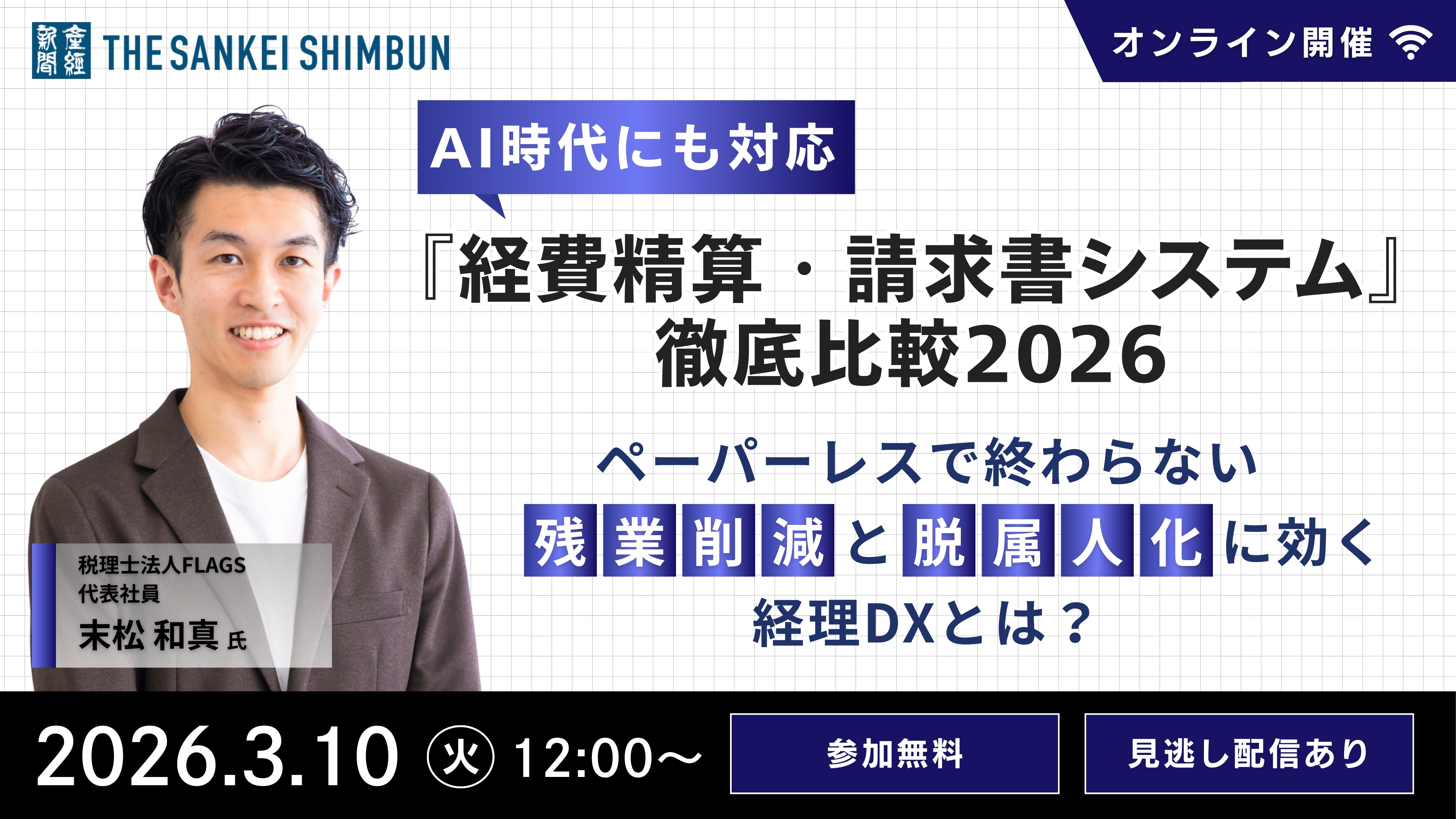

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説

ニュース -

新人研修で「人間関係を築く力」を重視する企業が過半数 Z世代新入社員研修の実態調査

ニュース -

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!

ニュース -

生成AIの成果物を会社資産にする管理術

ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

セキュリティ対策評価制度の監査証跡とは?星3獲得のログ管理術

ニュース -

内部統制システムとは?会社法・金融商品取引法の定義、義務化された企業と構築のポイント

ニュース -

職場環境の改善アイデア12選!すぐに始められる取り組みと導入のポイントを解説

ニュース