公開日 /-create_datetime-/

M&Aの成功率は4割程度? 買い手・売り手それぞれの立場からその理由を解説

M&Aの成功率はおおむね2~4割程度といわれています。M&Aは企業の経営戦略の一環として、事前に入念なプランを立てて実行されるにもかかわらず、なぜこれほど成功率が低いのでしょうか。

今回は、M&Aが失敗してしまう理由について、買い手・売り手それぞれの立場から解説します。

目次【本記事の内容】

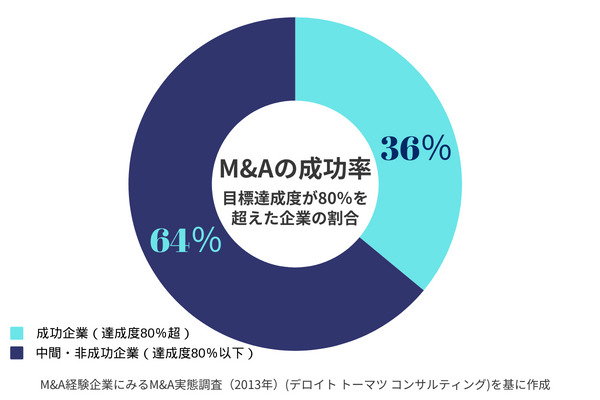

M&Aとは? 「成功」と回答した企業は36%のみ

M&Aとは「Mergers & Acquisitions」の頭文字を取った言葉で、企業の「合併と買収」のことです。広義では資本提携・業務提携などもM&A戦略と呼ばれることもありますが、狭義では企業や事業の買収を指します。

デロイト トーマツ コンサルティング(2013)の調査によると、M&Aの成功を「目標達成度が80%超だったとき」と定義した場合、過去に実施したM&Aを「成功」だと考えている企業は36%で、期待していた成果やシナジーを得られていると考えている企業は少ないのが現状です。

M&Aが失敗する理由とは

ではなぜ、M&Aは失敗してしまうのでしょうか。失敗してしまう原因としては、以下の点が考えられます。

買収する側による失敗理由

・デューデリジェンスの不備

デューデリジェンスとは、英語のDue Diligenceをカタカナ語で表した言葉で、「Due」の意味は「当然行うべき」、「Diligence」の意味は「勤勉や努力」です。つまり直訳すると「実際に行動する前に当然行われるべき努力」を意味し、ここでは「企業に対する精査」を意味します。M&Aの場合、対象となるのは合併・買収相手の財務状態、組織状況、抱えている問題など、投資先の価値やリスクに関するあらゆることを調べる必要があります。

M&Aを決定する前に行うデューデリジェンスが不十分で、投資先が抱えているリスク、経営実態の把握がおろそかになると、見込み違いが生じてしまい、結果としてM&Aが失敗に終わることがあります。よくあるのが、合併・買収相手の過大評価です。大きなシナジー効果を得ることができるだろう、自社事業にとってプラスになるだろうなどと相手を事前に高く評価しすぎてしまい、M&A後に「そうではなかった」という事態が起こるわけです。

・戦略的視点の不足

M&Aは、どのような戦略に基づいて実施するものなのか、狙いを明確にする必要があります。

よくあるのが、M&Aそのものが目的になってしまうケースです。

企業の中にはM&A担当の部門・部署を設けているケースもありますが、その場合、担当者にとっては「M&Aを成功させること」が自分あるいは部門の成果となる場合があります。そうなると交渉を重ねる中で「とにかくM&Aを成功させること」だけが目的になってしまい、M&Aを行った後の自社の事業展開、M&Aにかかった投資額の回収といった視点が失われたままプロセスが進行する可能性があります。

・PMI(統合プロセス)における不備

M&A後に、合併・買収する側とされた側が統合していくプロセスのことをPMI(Post Merger Integration)といいます。M&A が行われると2つの会社が合体することになりますが、合併後の組織運営が円滑に行われるようにすり合わせをしていく作業がPMIです。

しかし、このすり合わせは必ずうまくいくとは限りません。企業が違えば、企業文化や組織内の慣行なども違います。とくに、ライバル企業がM&Aにより一体化する場合は、従業員を意識レベルでまとめることができない場合もあるのです。

買収される側による失敗理由

・不利な情報を伝えない

少しでも有利な条件で買収されるために、相手に対して自社のマイナス面の情報を隠蔽したりすると、後に大きな問題となります。たとえば、保有する設備がすでに古くなっているのに、「新たに設備を購入する必要はない」などの情報を伝えたりすることです。このことが後に発覚すると、先方企業の信頼を大きく失い、交渉が決裂します。

・買い手に譲歩しすぎてしまう

「どうしても自社の事業を売却したい」「自社を救うために買収してもらう必要がある」などの想いが強すぎて相手方に過度な譲歩をしすぎると、後悔して急に条件を変更しようとし、結局成約に至らないといったケースもあります。契約の直前になって急に条件変更を持ちかけると、合併・買収する側の企業からの印象が悪化し、信頼をなくすことにつながります。

こうした事態を避けるには、交渉の最初から相手に譲歩しすぎることは避け、先方から条件を提示された際には、自社の主張・譲れない面を主張しておく必要があります。

・経営層の一部が反対する

経営者が合併・買収されることに前向きでも、社内の役員、あるいは株主の中から反対の声が上がる場合もあります。もし大株主の中で反対意見があると、合併・買収がスムーズに進みにくく、結局契約成立に至らない、との事態が起こりやすくなります。

まとめ

M&Aの失敗理由を踏まえると、成功のポイントは合併・買収する側は対象企業の調査をしっかりと行うこと、戦略的なビジョンをもつこと、M&Aの実施に際しては、専門家に相談しながら統合プロセスを進めることが重要です。一方、合併・買収される側は、不利な情報も含めて隠蔽せずに伝える、相手に譲歩しすぎない、役員・株主を説得するなどのプロセスを着実に進めることが大切です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

ニュース -

【調査】内定期間中に企業に求めるサポート1位「先輩との関係構築」。9割以上が人事の「不安・疑問への丁寧な対応」で入社意欲高まる

ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

税制適格ストックオプションとは?メリットや要件、導入時・会計時の注意点

ニュース -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

決算整理仕訳の方法とは?具体例とやり方、注意点をわかりやすく解説

ニュース -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

新任マネジャーが4月に壊れる前に、3月にできること

ニュース -

セキュリティ対策評価制度の監査証跡とは?星3獲得のログ管理術

ニュース