公開日 /-create_datetime-/

2024年4月1日から裁量労働制の導入に関する手続きについて省令・告知の改定が施行されます。裁量労働にあたり労働者本人の同意が必要になるなど、導入手続きの一部が変わります。施行まであと1カ月弱、裁量労働制について理解を深め、具体的な改正点についても確認しておきましょう。

目次【本記事の内容】

裁量労働制の基本的な仕組み

裁量労働制は、労働者自身の判断で労働時間を管理する勤務形態です。働いた成果に対して報酬が支払われることが特徴であり、働いた時間で収入が決まる一般職とは仕組みが大きく異なります。

たとえば、1日のみなし労働時間を8時間と決めた場合、そこからの働き方は労働者の裁量に任せられます。成果を上げられれば、実際の労働時間が1日2時間であっても8時間とみなして、その分の報酬が支払われます。

裁量労働制は特殊な労働契約になるため、厚生労働省が定める以下の2つの分類に限って適用されます。

専門業務型

情報処理システムの開発、テレビ番組制作、ゲームソフト開発など、専門性が高く固定された労働時間では成果が出ない業種が指定されています。他に弁護士、公認会計士、税理士などの士業で、業務の裁量を労働者に委ねる必要性が高い業種も含まれます。

企画業務型

企業の本社などの重要な決定が行われる場で、企画・立案や調査・分析などの業務に携わり、現場での業務が全面的に労働者の裁量に委ねられる労働形態が指定されています。

いずれの場合でも仕事の性質と専門性から、業務上の裁量と勤怠管理を労働者自身に任せたほうが、全体での成果を上げやすい仕事に対して裁量労働制が認められています。

裁量労働制のメリット

裁量労働制の対象になるのは、仕事時間と成果が比例しにくい業務となります。たとえば新しいアイデアやひらめきが必要な仕事では、時間をかけた分だけ結果が出せるとは限りません。また弁護士のように専門的な調査などが必要な仕事では、時間に縛られていると業務が進捗が落ちる可能性が考えられます。

こうした仕事では、労働者自身が働くペースや時間配分を決定し、自分の裁量で労働管理をしたほうが効率的といえるでしょう。労働者自身が労務管理を行うことで、労働生産性の向上が期待されています。

4月1日施行になる改正点

ところが裁量労働制にもいくつかの課題がありました。まず1つは、本来の目的に反して労働時間が長くなりやすいことです。もう1つは制度の不正利用で、適用されないはずの業務で制度を使い、労働者の残業代を削減するようなケースです。

こうした課題を解消するため裁量労働制の改正が行われ、4月1日からは専門業務型では裁量労働制の導入にあたり、本人の同意が必要になります。また同意を撤回する場合は、正当な手続きと記録の保存が求められます。企画業務型ではすでに適用されています。

さらに企画業務型のみ、会社側から労使委員会への説明が必要となり、6カ月以内ごとに労使委員会を開催することと、制度の実施状況を適正に把握することが追加されます。

まとめ

士業も含めた専門的な業種では、労働者の裁量を大幅に認めた裁量労働制が適用されています。そのために起こり得る長時間労働や不正な利用を抑止するため、今回の改正では労働者本人の意思を確認するなどの手続きが追加されました。

そのほかの留意事項などの詳細は、厚生労働省のホームページで確認してみてください。

参考:裁量労働制の概要(厚生労働省)

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

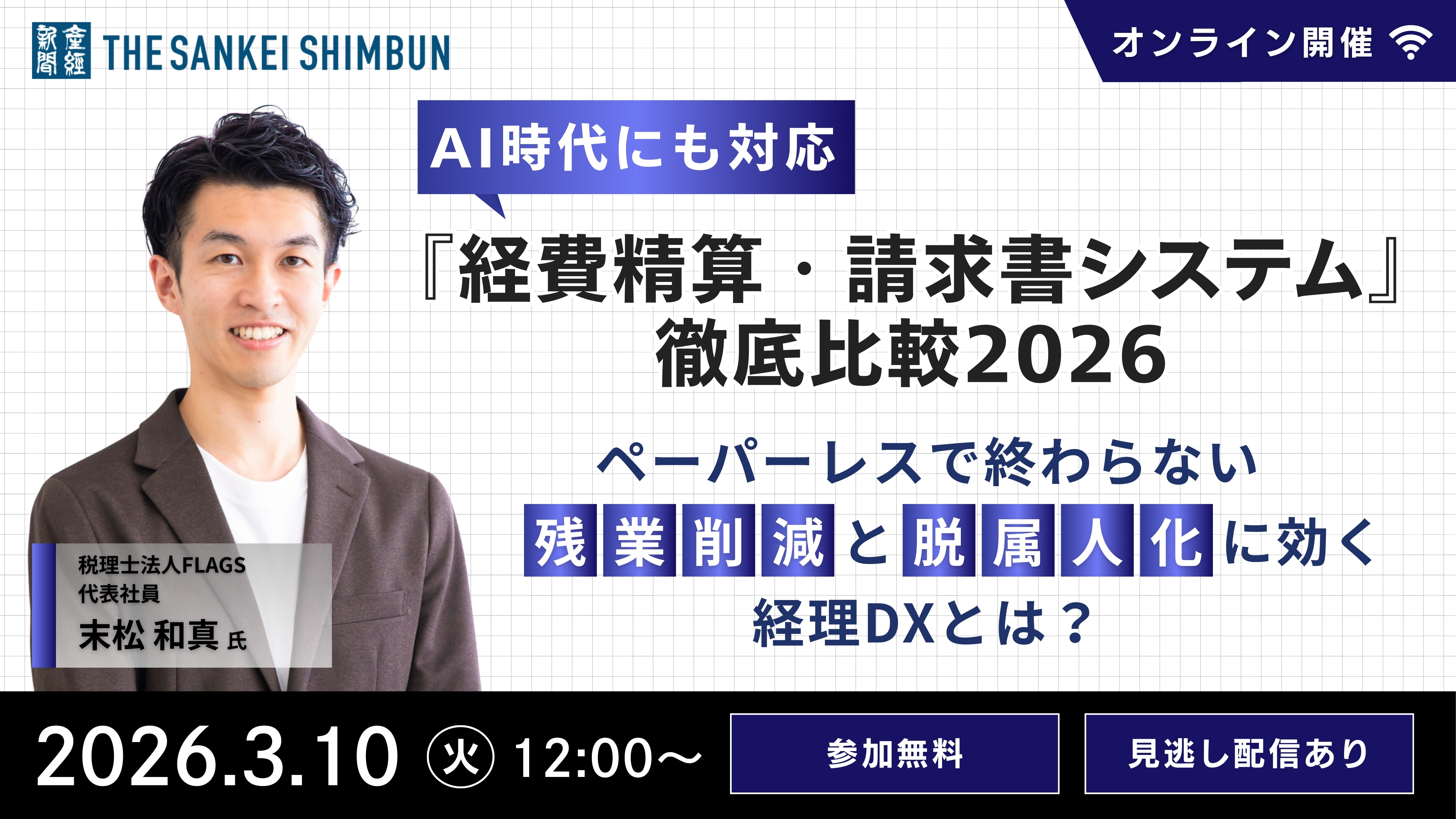

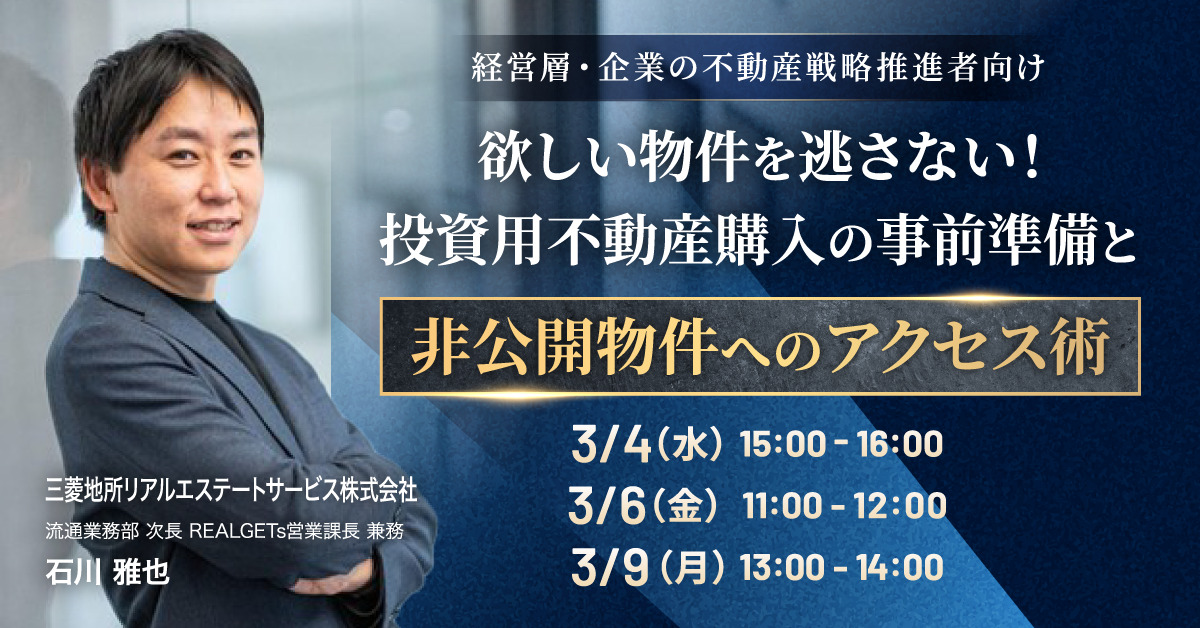

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

税制適格ストックオプションとは?メリットや要件、導入時・会計時の注意点

ニュース -

業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

決算整理仕訳の方法とは?具体例とやり方、注意点をわかりやすく解説

ニュース -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

新任マネジャーが4月に壊れる前に、3月にできること

ニュース -

セキュリティ対策評価制度の監査証跡とは?星3獲得のログ管理術

ニュース -

第3回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(翌事業年度以降)

ニュース -

海外拠点を持つグローバル企業の法務課題を解決するシステム導入とは?

ニュース -

変革が“当たり前”になるための最後の壁 ― 組織に根づくかどうかを分ける「定着の関所」―<6つの関所を乗り越える6>

ニュース