公開日 /-create_datetime-/

目次【本記事の内容】

領収書とは?「お品代」表記の基本理解

領収書は、日常の取引で欠かせない文書であり、金銭の支払いを受けた証明として法的な効力を持ちます。特に、企業間での取引や税務上の証拠として、その正確な記載内容が重要視されています。「お品代」という表現は領収書における一般的な用語の一つですが、この用語の使用には注意が必要です。税務上、領収書の記載は取引内容を明確に示す必要があり、あいまいな表現は税務調査などで問題となることがあります。このセクションでは、領収書の法的位置づけ、役割、そして「お品代」表記に関する基本的な理解とその使用における注意点について解説します。

領収書の法的位置づけと役割

領収書は、金銭が支払われたことを証明する法的な書類として、取引の正当性と透明性を保証する上で不可欠です。取引に関与する両者間で正式に合意され、支払いが行われた事実を明確に記録します。これには、支払いを受けた日付、受領した金額、支払者の名前など、取引の基本的な詳細が含まれます。また、但し書きには取引の内容や目的が具体的に記され、これにより取引の文脈がさらに明確になります。税務調査など、法的な検証が必要な場合には、これらの領収書が重要な証拠となり得るため、適切な管理と保管が求められます。

「お品代」という表現の背景と一般的な用途

「お品代」という表現は、支払いが商品の購入に関連していることを示しつつも、具体的な取引内容を明記しない場合に用いられることがあります。このような一般的かつあいまいな表現は、取引の詳細が不明瞭であるため、税務上の問題を引き起こす可能性があります。税務調査では、経費の適切な計上を証明するために、取引の性質を正確に反映した領収書の提出が求められます。そのため、領収書には支払った具体的な商品名やサービス内容を明確に記載することが推奨され、これにより取引の透明性を保ち、税務上の問題を未然に防ぐことができます。

「お品代」表記が引き起こす可能性のある問題点

「お品代」という表現を使用することによって生じる可能性のある問題は、税務調査の際に特に重要な意味を持ちます。税務当局は、領収書に記載された内容と実際の経費の性質が一致しているかを詳細に検証します。あいまいな表現は、取引の実態が不透明であるとみなされ、場合によっては不正行為や隠蔽の疑いがあると解釈されることがあります。このような状況は、税務上の罰則の対象となるリスクを高めるだけでなく、企業の信用問題へと発展する可能性があります。そのため、領収書には実際の取引内容を明確かつ正確に記載することが、適切な経理処理を行う上での基本的な要求とされています。

【関連記事】

税務調査のチェックポイント8選|事前対策と調査官が狙うポイントを完全解説!

領収書における「お品代」表記のリスク

領収書における「お品代」という表記は、表面上は取引の簡易化や効率性を図るために利用されることがありますが、実際には様々なリスクを内包しています。特に、税務調査の観点から見れば、このような曖昧な表記は取引内容の正確性や透明性を欠くことになり、税務上の問題を引き起こす可能性があります。さらに、不明瞭な取引内容は、企業内の経理処理や内部管理体制にも悪影響を及ぼし、長期的には会社の信頼性や財務健全性に損害を与えかねません。このセクションでは、「お品代」表記が税務調査で引き起こすリスク、取引内容の不明瞭さが及ぼす影響、および内部管理体制への悪影響について解説します。

税務調査と「お品代」表記

税務調査において、「お品代」という表記は、取引の詳細が不明確であるため、潜在的なリスク要因となり得ます。税務当局は、経費の正当性を検証する際に、領収書の記載内容の明確さを求めます。曖昧な表記は、税務調査時に不正な経費計上や税務隠蔽の疑いを招く原因となり、結果として厳しい質問や調査の対象となりうるのです。更に、不適切な記載は税務罰則や追徴課税へとつながる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、領収書には実際の取引内容を明確に、正確に記載することが絶対に必要です。

不明瞭な取引内容とその影響

「お品代」という表現は、具体的な取引内容を示さないため、取引の明確さに欠け、内部管理に問題を生じさせる可能性があります。領収書は、経理処理や監査時に取引の妥当性を確認するための重要な文書として機能します。しかし、このような不明瞭な記載があると、経理処理の正確性が損なわれ、適切な経費計上や資金流れの追跡が困難になる可能性があります。この状況は、企業の財務の健全性や透明性に悪影響を及ぼすことがあります。

内部管理体制への影響

「お品代」という一般的ではない表記が内部管理体制に及ぼす悪影響は顕著です。この種の不明瞭な表記が慣例化すると、従業員は領収書の適切な管理方法を見失い、不正確な経費処理が容認されるようになりかねません。この状況は内部統制の効果を弱め、不正行為の可能性を高める恐れがあります。そのため、取引の内容を明確に示す一貫した記載規則の導入と、従業員への周知・教育が、効果的な内部管理体制を支える上で極めて重要となります。

【関連記事】

経費精算で領収書に必要な記載事項|保管方法や計上できる費用について徹底解説

領収書の正しい記載方法と「お品代」表記の代替案

領収書の正確な記載は、企業の経理処理の根幹をなす部分であり、特に「お品代」というような不明確な表記は避けるべきです。法律に基づいた適切な記載方法を守ることは、税務調査におけるリスクを低減し、企業の信頼性を保持するために不可欠です。また、取引内容を明確に示すことで、経費の正確な計上が可能となり、税務上の問題だけでなく、内部管理の面でも正確性と透明性が保たれます。このセクションでは、法令に則った領収書の記載方法、取引内容の明確な記載の重要性、および「お品代」表記の適切な代替フレーズについて解説します。

法令に則った領収書の記載要領

領収書の作成は、消費税法や印紙税法などの関連法令に従って慎重に行われるべきです。重要な情報、例えば支払われた金額、発行者の氏名、受領者の氏名、取引の日付などを、誤りなく記入することが必須です。また、取引の内容を正確に示すために、購入された商品や受けたサービスの具体的な名称を「但し書き」欄に明記することが求められます。これにより、取引の透明性と正確性が保証され、税務調査時に領収書が正確に評価される基盤が築かれます。

明確な取引内容の記載とその重要性

取引の詳細を明確に記述することは、税務調査時にその正当性を証明するために極めて重要です。具体的な情報の記載は、経費の正確な計上を実現し、税務上の問題を事前に防ぐことができます。また、内部管理の観点から見ても、詳細な記載は経理処理の透明性と精度を向上させ、不正行為のリスクを低減します。したがって、領収書には、曖昧な表現を避け、取引内容を具体的かつ詳細に記述することが不可欠です。

「お品代」の代替フレーズとその効果

「お品代」という一般的な表記を避け、購入した商品や利用したサービスの具体的な名称を記載することが望まれます。たとえば、「文房具費」、「会議費用の飲食代」、「オフィス用品費」といった具体的な表現を用います。このように具体的な項目を明記することで、領収書の透明性が向上し、税務調査時の疑問点を予防することが可能になります。内部管理においても、明確な記載は経費処理の正確性を保証し、内部監査の信頼性を高めることに貢献します。

領収書のデジタル化と記載ミスの防止

収書のデジタル化は経理業務に革命をもたらし、記載ミスの防止に大きな影響を与えています。デジタル化された領収書管理システムは、記載ミスを大幅に減少させるだけでなく、紙の領収書に比べて保管や管理がずっと簡単になります。このようなシステムは、データの即時入力や自動処理、簡単な検索と保存が可能で、経理担当者の作業負担を大きく軽減します。デジタル領収書は、記載誤りのリスクを低減し、税務調査時にも高い透明性を保証します。このセクションでは、領収書のデジタル化が管理にもたらす変化、電子領収書における記載誤りの防止策、およびデジタル時代の記載基準とルールについて解説します。

デジタル化がもたらす領収書管理の変化

領収書管理のデジタル化は、経理業務の効率化と精度の向上に大きく寄与しています。デジタル形式の領収書は、データの即時入力や処理の自動化、簡単な検索と保管、紙の領収書に比べた管理の容易さを提供します。これにより、経理担当者は手動でのデータ入力に費やす時間を削減し、記録ミスのリスクを低下させることができます。さらに、デジタル化によって領収書の紛失リスクが減少し、セキュリティも強化されます。

電子領収書における記載誤りの防止策

電子領収書における記載誤りを防止する主な方法として、会計ソフトウェアの自動チェック機能の活用が挙げられます。現代の多くの会計ソフトは、領収書の情報を自動的に読み取り、それをシステムに入力する機能を提供しています。この自動化により、手動入力に伴う誤りが顕著に減少します。さらに、デジタル化されたデータは複数の検証ポイントを設定できるため、間違いを早期に発見し、訂正することが可能になります。

デジタル時代の記載基準とルール

デジタル時代の領収書管理には、紙の領収書に対する基準と同様の記載ルールが適用されますが、電子データとしての取り扱いに特有の規範が加わります。電子領収書は、改ざんが困難なフォーマットで保存され、電子署名やタイムスタンプを使用してその真正性を保証する必要があります。これにより、文書の信頼性と法的有効性が保たれます。加えて、電子領収書の受け入れと管理には、税務当局が定める基準に準拠したシステムの導入が求められます。このような基準とルールの遵守により、デジタル領収書の適正な記録と保管が実現されます。

【関連記事】

領収書もデータで管理が基本、電子帳簿保存法とインボイス制度での扱い方

経理担当者が押さえるべき「お品代」表記のチェックポイント

領収書の「お品代」という表記は、税務上の課題や経理処理の不透明性を引き起こす可能性があるため、経理担当者はこの問題に対処するための具体的なチェックポイントを理解しておく必要があります。領収書作成時には、取引内容を明確にし、すべての情報が正確かつ完全に記載されていることを確認するチェックリストが役立ちます。また、経理部門内でのコミュニケーションと教育を通じて、記載ミスを減らすことができます。さらに、表記ミスを未然に防ぐためのシステムの導入も有効です。これらのチェックポイントを抑えることで、経理担当者は税務調査でのリスクを最小限に抑えることができ、組織内の経理プロセスの一貫性と透明性を保つことができます。このセクションでは、経理担当者が押さえるべき「お品代」表記のチェックポイントについて解説します。

領収書作成時のチェックリスト

経理担当者は領収書を作成する際、特定のチェックポイントを確認することが重要です。これには、取引内容の明確性、正確な金額の記載、消費税の適切な計算、発行日、発行者名、受領者名などの基本情報が含まれます。特に、「お品代」のような不明確な表記は避け、購入した商品や利用したサービスの具体的な内容を詳細に記載することが求められます。このような明瞭な記載は、税務調査時の問題を未然に防ぐと共に、経理処理の透明性を確保する効果があります。

経理部門内のコミュニケーションと教育

経理部門内での効率的なコミュニケーションと教育は、記載ミスを減少させ、組織全体の経理プロセスの統一性を維持するために欠かせません。経理担当者は、領収書の正しい記載方法や税務上の要件について定期的な教育を受けることが推奨されます。また、明確な記載ガイドラインの共有及び適正な記載方法に関する疑問や問題点に迅速に対処できる体制の確立が重要です。

表記ミスを未然に防ぐためのシステム導入

テクノロジーの導入は、表記ミスを事前に防ぐ上で非常に有効です。経理ソフトウェアや自動データ入力システムの活用により、人手による入力ミスを大幅に削減し、記載内容の統一性と正確性を保証します。これらのシステムには、記載ミスを自動で識別し、修正を促す機能が備わっています。システムの導入は、経理プロセスの効率化だけでなく、記載ミスに起因するリスクを低減し、経理業務全体の品質を向上させる効果が期待できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

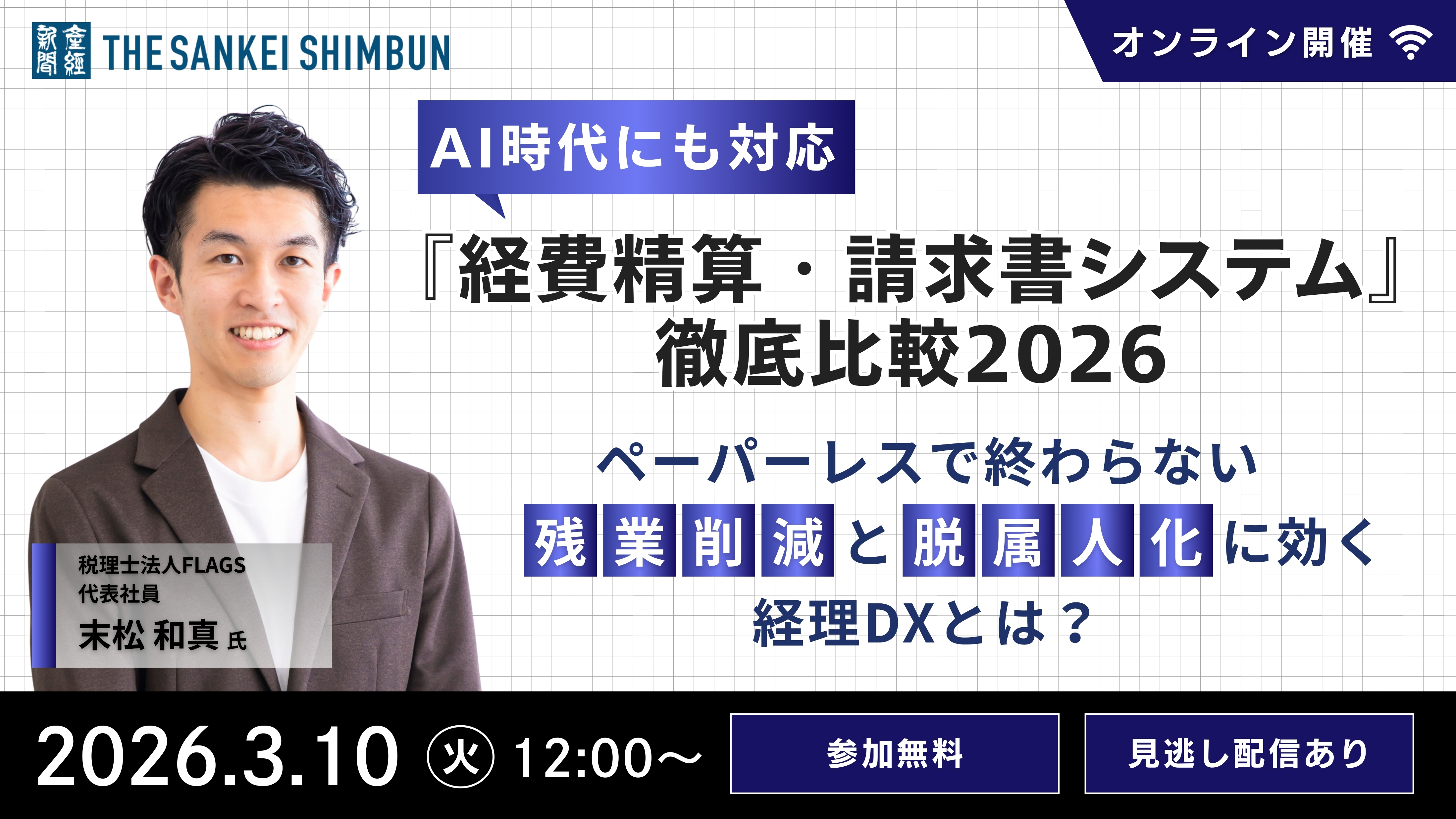

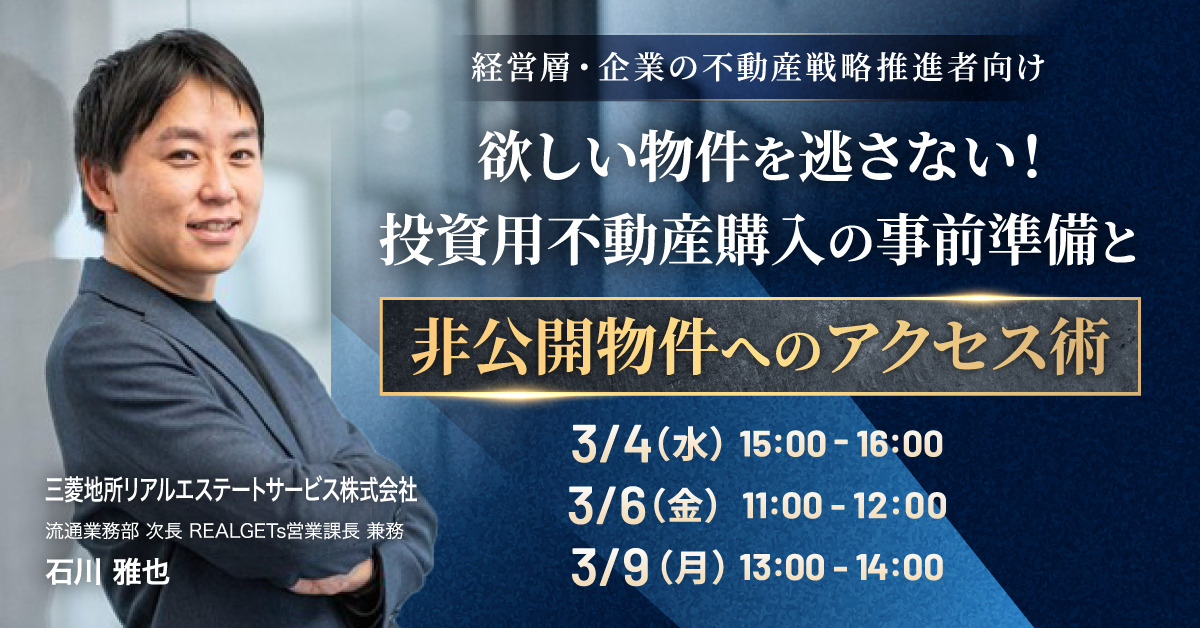

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

税制適格ストックオプションとは?メリットや要件、導入時・会計時の注意点

ニュース -

業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

おすすめ資料 -

新任マネジャーが4月に壊れる前に、3月にできること

ニュース -

変革が“当たり前”になるための最後の壁 ― 組織に根づくかどうかを分ける「定着の関所」―<6つの関所を乗り越える6>

ニュース -

社員の成長にフォーカスした人事制度へ ~報酬のための制度を超え、社会貢献に繫がる仕組みをつくる~

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース -

週休3日制のメリットとは?制度の種類・課題・導入ステップまで管理部門向けに解説

ニュース