公開日 /-create_datetime-/

上手にマネジメントすれば“最強の味方”に! 「年上部下」と友好的に働くポイントを解説

日本の企業は長年、終身雇用による人事制度を採用してきました。しかし、近年は若い世代を中心に転職が当たり前の働き方が定着し、併せて、終身雇用制度を見直して年功序列ではない「成果主義」に切り替える企業が増えています。そこで一般的になりつつあるのが「年上部下」の存在です。

本記事では、年上部下が増えている背景や、接するときのポイントと注意点を解説します。

「年上部下」はなぜ増えている? 3つの主な背景

年上部下が増えている背景には、社会構造や働く環境などの変化が影響しています。ここでは、主な背景について解説します。

(1)加速する少子高齢化の影響

世界では先進国を中心に、高齢化社会が進行しています。日本も例外ではなく、医療技術や人々の健康意識の向上により平均寿命が延び、高齢者が急速に増加しています。一方で、少子化により若年層の割合が低下し、若者の労働人口が減少しています。そのため、企業などの組織で高齢者の労働力需要が増えており、積極的に採用する傾向があります。

また、日本では、年金などの経済的な不安感や健康生活の維持などを目的に、働くことを希望する高齢者がかつてより多く、定年後も働く人々が増えています。定年後に別企業へ転職する人はもちろん、定年後も役職が外れた状態でこれまでと同じ企業に勤め続けるパターンもあり、これらの人々が「年上部下」になっているのです。

(2)転職が一般的になり、中途採用が増えた

かつての日本企業は「終身雇用」が当たり前でしたが、現代では転職による中途採用が増えており、キャリアが途中で変わる人は珍しくありません。その結果、受け入れ先である企業で「年上部下」が増えています。

(3)年功序列ではなく成果主義の企業が増加している

「終身雇用」と併せて一般的だった「年功序列」も、近年のビジネス界では減りつつあります。特に、歴史が浅い企業や変革を目指している企業などは、従業員の年齢や経験に関係なく、個々の能力や貢献度を重視する成果主義・実力主義の評価制度を導入しているところが増えています。

そのため、年齢にとらわれずに役職がつき、「年上部下」がいるのが当たり前の状況になっているのです。

以上が、年上部下が増えている主な背景です。

「年上部下」と良い関係を築くには? 接するときのポイント

ここでは、年上部下と接するときに意識して行ないたいことをピックアップしました。

(1)基本的には敬語で話す

年上の人にはたとえその人が部下の立場でも、敬意を表して敬語で話しましょう。

役職は組織内における「役割」であり、上下関係ではありません。ただし、へりくだり過ぎるとかえって不自然になるので、相手が自然に応じることができる程度にします。

(2)どの部下に対しても平等に接する

上司は、部下たちの年齢などに応じて態度や対応を変えるべきではありません。年上部下を持ち上げ、年下部下に威圧的になる、ということがないようにしましょう。

すべての部下に平等に接することが、リーダーとして信頼され、チームが円満になる秘訣です。

(3)感謝や尊重、提案・依頼によって年上部下をフォローする

部下と仕事をするなかで、時に褒めたり叱ったりといったやり取りがあります。部下が年下なら、これらのアプローチが部下のやる気を引き出して、仕事に良い影響を与えるかもしれません。しかし年上部下に対しては、叱ることはもちろん、褒めることでさえ“上から目線”に感じられ、本人のプライドを傷つけてやる気喪失に繋がることがあります。年上部下と働く際は「○○さんのおかげです」など、感謝するように意識してみましょう。

また、アドバイスをもらう、相談するといった相手の経験やスキルを尊重するやり取りも、良い関係性を築くうえで重要です。

一方、年上部下に注意しなければならないときは、人前ではなく、別室を使って一対一で話す場を設けるのがベストです。話す際は「○○していただけると助かります」といった、提案や依頼の口調で話すと、相手も素直に受け止めやすいでしょう。

以上が、年上部下と接するときに意識して行ないたい代表的なことです。

なお、接する際の態度や話し方が大切で、相手を尊重する気持ちを常に持つことが鍵となります。これは、年上部下だけでなく年下部下に対しても同様であり、尊重する気持ちが人間関係を良好にします。

「年上部下」にしがちな誤りとは? 接するときの注意点

ここでは、年上部下と接するときに注意すべきことを解説します。

(1)上司の役割はきちんと果たし、立場を曖昧にしない

年上部下がチームに入ってきた際の間違った対応のひとつに、年下上司が年上部下に遠慮して、業務の意思決定権を譲るなど過度の配慮をしてしまうことがあります。しかし、役職についていない年上部下が突然、意思決定権を持つようになると、チーム内が混乱する可能性があります。年齢にとらわれず、上司が自身の役割を担って意思決定を行ないましょう。

(2)「報・連・相」やコミュニケーションを怠らない

良い関係性が築けていないうちは、年下上司と年上部下ともに相手に対して遠慮しがちになり、コミュニケーションが希薄になりやすくなります。すると、報告・連絡・相談も滞り、業務上に支障をきたすことがあります。そのため、まずはしっかり「報・連・相」を行ない、年上部下にもチームの一員として意識を持ってもらうようにしましょう。

また、普段から年上部下と積極的にコミュニケーションをとり、その人の仕事に対する考えやこだわりなどを把握しておきます。

年上部下にとっても、年下上司は本来“苦手意識”を抱きやすい存在です。そのうえで互いが歩み寄って、仕事上の目標を共有できれば、年上部下は心強い味方になるはずです。

以上が、年上部下と接するときに注意すべきことです。

まとめ

今すでに年上部下がいる人は、今回ご紹介したポイントや注意点を参考にして、接してみるとよいかもしれません。

また、今はいない人も、今後はもしかしたら年上部下を持つかもしれないので、ぜひ心にとめておいてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

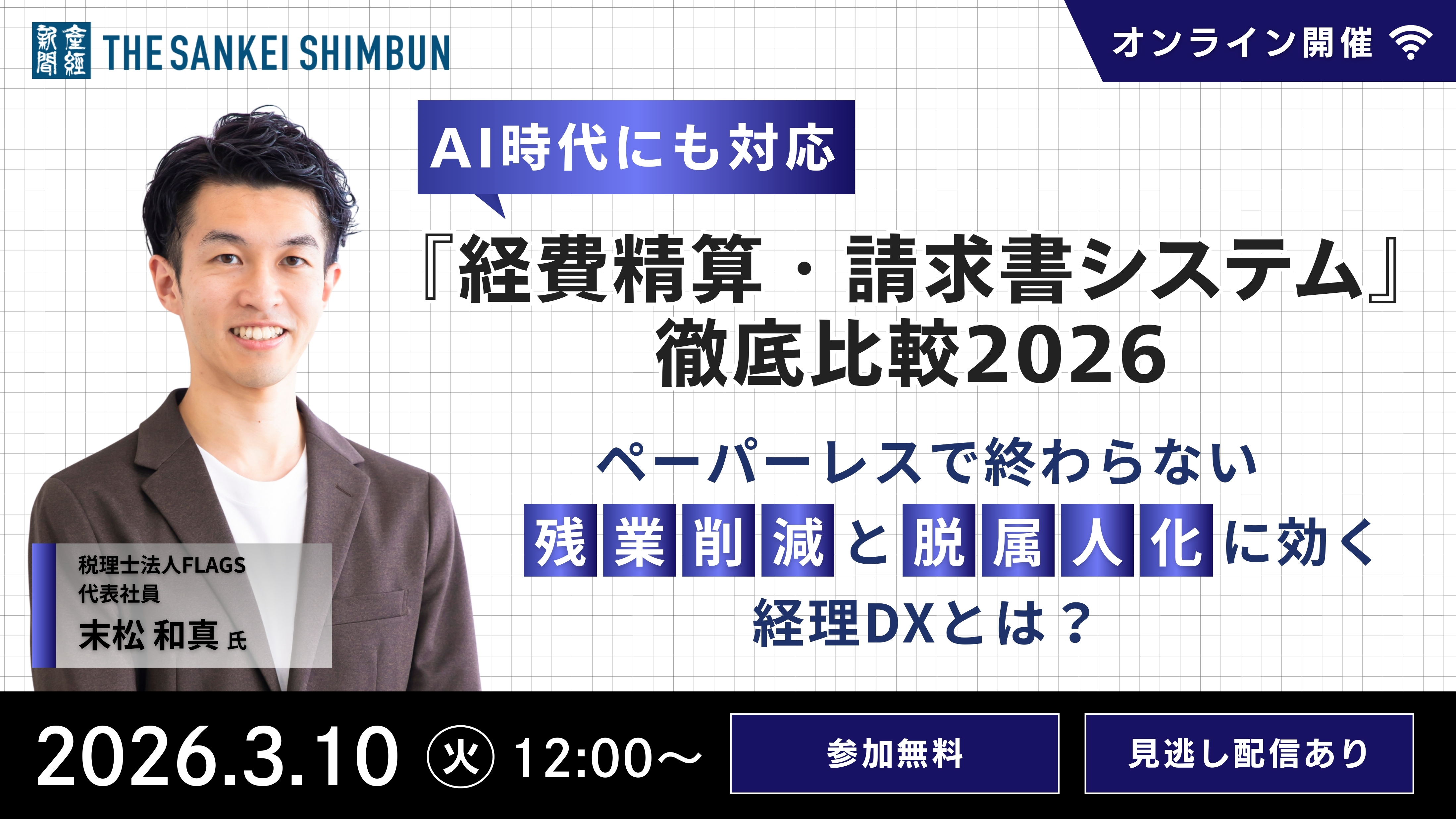

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

ニュース -

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

ニュース -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

ニュース