公開日 /-create_datetime-/

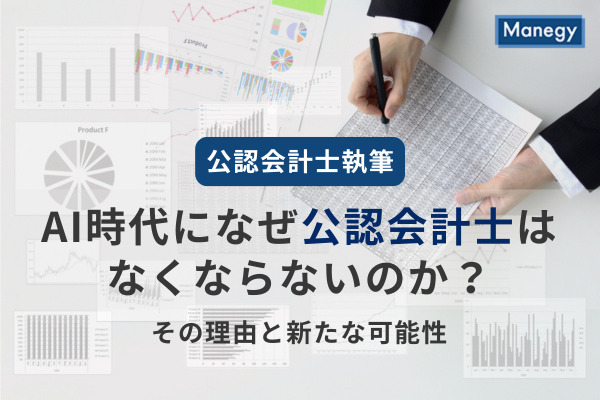

【公認会計士執筆】AI時代になぜ公認会計士はなくならないのか?その理由と新たな可能性

目次本記事の内容

この記事の筆者

松田 康隆

ロジットパートナーズ法律会計事務所 代表

弁護士、公認会計士、税理士

大手監査法人、外資系コンサルファーム、外資系金融機関での豊富な業務経験を経て、2023年にロジットパートナーズ法律会計事務所を設立 法律、会計、税務、ITの専門知識に加え、コンサルファームで培った分析力と課題解決力を活用し、最先端のデジタル技術も駆使したアプローチでクライアントの課題解決に貢献している

会計士の仕事はAIに奪われるのか

近年、AI技術の進化は目覚ましく、ビジネスの現場に大きな影響を与えています。「どの仕事がAIに奪われるか」についての議論が盛んに行われており、会計士もその候補として挙げられることが多い職業の一つと言えるでしょう。オックスフォード大学の研究者であるオズボーン氏が2013年に発表した論文では、会計士が20年以内にコンピュータに置き換えられる可能性を94%と算定しており、業界に衝撃を与えました。

こういった議論の根底には、「AIは定量データの処理や分析において人間を凌駕する能力を持っており、会計士のコアスキルであるデータ処理・突合・分析技術を完全に代替してしまう」という発想があると思われます。機械学習やディープラーニングといった計算アルゴリズムの発達やCPU・GPUの高速化・廉価化により、AIは膨大なデータを短時間で処理することが可能となり、もはや人間である公認会計士の出番はない、というイメージです。しかし、このイメージは実態に即したものなのでしょうか。

【関連記事】

AIによって公認会計士の仕事は奪われる?会計士に将来性はある?

lockこの記事は会員限定記事です(残り3917文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策

おすすめ資料 -

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

ニュース -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

ニュース -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

ニュース -

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

ニュース -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁

ニュース