公開日 /-create_datetime-/

年休付与は、社員のモチベーションと労働生産性の向上要因となります。一方で、年休付与は自社の「正常な事業運営」の妨げになる場合があります。この正常な事業運営を確保するため、企業には年休取得の「時季変更権」が認められています。年休制度と時季変更権はどのような関係にあるのでしょうか。

目次【本記事の内容】

労務管理の基本といわれる時季変更権とは?

「時季変更権」とは、社員が申請をした年休(年次有給休暇)取得日を、会社が別の日に変更できる権利のことです。

これを労働基準法(39条5項)では「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定しています。

同規定の「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、判例で「事業の規模・業務内容、当該労働者の職務内容・繁忙度、代替要員確保の困難度、代替による事業への影響の程度、休暇期間の長短などの要素を総合して判定しており、使用者は、労働者が希望した時季に年休が取得できるように配慮すべきもの」(厚生労働省「長期の年次有給休暇の請求と時季変更権行使」)とされています。

また、「時季変更権を行使できないケース」として、たとえば福岡県庁は次の4項目を挙げています。

- 有給休暇が時効で消滅する場合

- 退職・解雇予定日までの期間を上回る有給休暇を有しており、時季変更することが不可能な場合、および事業廃止により時季変更権を行使すると消化期間がなくなってしまう場合

- 計画的付与により時季が指定されている場合

- 時季変更権行使が産休・育休期間と重なる場合

年休制度の基本ルールと時季変更権の行使条件

時季変更権を適正に行使するためには、年休制度の基本ルールを知っておく必要があります。労働基準法はそれを次のように規定しています。

- 年休付与の要件……雇用開始日から6カ月継続して雇用されていることと、全労働日の8割以上出勤していること

- 年休付与の日数……会社は社員が上記要件を満たした場合は、原則として10日以上の年休を付与しなければならない。対象には管理者や有期雇用社員も含まれる

- 所定労働日数が少ない社員の付与日数……パート社員など所定労働日数が少ない社員の年休付与日数は、所定労働日数に応じて比例付与される。比例付与の対象者は所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の社員

- 年休の付与形態……社員の年休取得申請に基づく「年休時季指定」に加え、計画年休(計画的に取得日を決めて年休を付与する形態)、半日単位年休、時間単位年休、特別休暇(労基法に依らない会社独自の休暇制度)などが可能

なお、年休が10日以上付与される社員については、2019年4月施行の「労働基準法一部改正」により、会社に「年間5日の年休付与」を義務付けた年休関連規定が追加されました。追加規定の詳細は、会社が顧問契約等を結んでいる社会保険労務士の説明を受けると良いでしょう。

この追加規定を踏まえ、会社が時季変更権を行使できる条件は基本的に次の通りとされています。

- 専門性が高く、他の社員が代替できない業務の場合……年休取得申請日に当該社員が休むと事業の正常な運営を妨げる当該社員の担当業務があり、かつ、当該社員しか遂行できない専門的な業務である場合

- 代替要員を確保するための時間的余裕がない場合……年休取得申請が前日等突発的になされたため、代替要員の確保やシフト調整に必要な時間を取れなかった場合

- 他部門・事業拠点から代替要員を確保できない場合……年休取得が十分な時間的余裕をもって申請された場合でも、当該年休取得日に他部門・事業拠点からの代替要員確保やシフト調整が不可能と判断される場合

逆に、会社が時季変更権を行使できないケースは、前節の4項目(福岡県庁「時季変更権を行使できないケース」)に加え、「人手不足が慢性化している場合」が挙げられます。

すなわち、業務量に対して人員配置数の絶対的不足状態が慢性化している場合は、会社の人材配置が不適切と判断され、時季変更権行使の不当性が高まります。

この他、同一時期に複数の社員から年休取得申請がなされた場合、事業の正常な運営を妨げる可能性が高まります。この場合、年休取得申請者全員への時季変更権行使は不当とされますが、申請者の一部についてのみの時季変更権行使は正当と判断される可能性があります。

この正当性を担保するためには、申請者全員に年休取得日の変更が可能かを事前に確認し、申請者の合意を得てから時季変更権行使の適否を判断するなどの配慮が会社に求められるでしょう。

不適切な時季変更権行使を防止するポイントとは?

時季変更権は、事業の正常な運営を確保するために会社に認められた労働基準法上の権利です。しかし、不適切な行使は社員のモチベーション低下を招く要因になります。ましてや、これが訴訟や係争に発展すると、会社のイメージ低下やステークホルダの信頼性低下を招くリスクが高まるでしょう。

これらのリスクを避けるためには、次のポイントに留意する必要があります。

社員が働きやすい職場環境の整備

労働時間削減と労働生産性向上の両立を図る不断の努力が、社員が働きやすい職場環境実現の基本条件となります。それには、

●ノー残業デー等の導入による所定外労働時間(残業や休日出勤)の削減

●長時間労働の原因究明とそれに基づく業務プロセス改善、人員配置見直し、業務のマルチタレント化などによる業務合理化と年休取得率向上

●育児・介護などを行っている社員の勤務時間や勤務形態の柔軟化(テレワーク導入など)

年休の計画的付与制度導入による年休を取得しやすい職場環境の実現

年休の計画的付与制度導入は、社員が年休を取得しやすい環境整備推進に有効といわれています。

同制度導入には、会社あるいは事業拠点全体が休業する「一斉付与」、部門別等の単位で社員が一斉に年休を取得する「交替制付与」、年休付与計画表作成により年休取得日を社員別に決める「個人別付与」の3方式があります。自社の企業規模・業種・業態に適した方式を選ぶと良いでしょう。

まとめ

時季変更権の適正な行使は、年休付与による社員のリフレッシュチャンス増加や事業の正常な運営確保に効果があります。

したがって、人事部などは、時季変更権に関する事項を正しく知り、適正に行使する必要があるでしょう。また、このことは、自社の働き方改革推進の必須要件でもあるでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

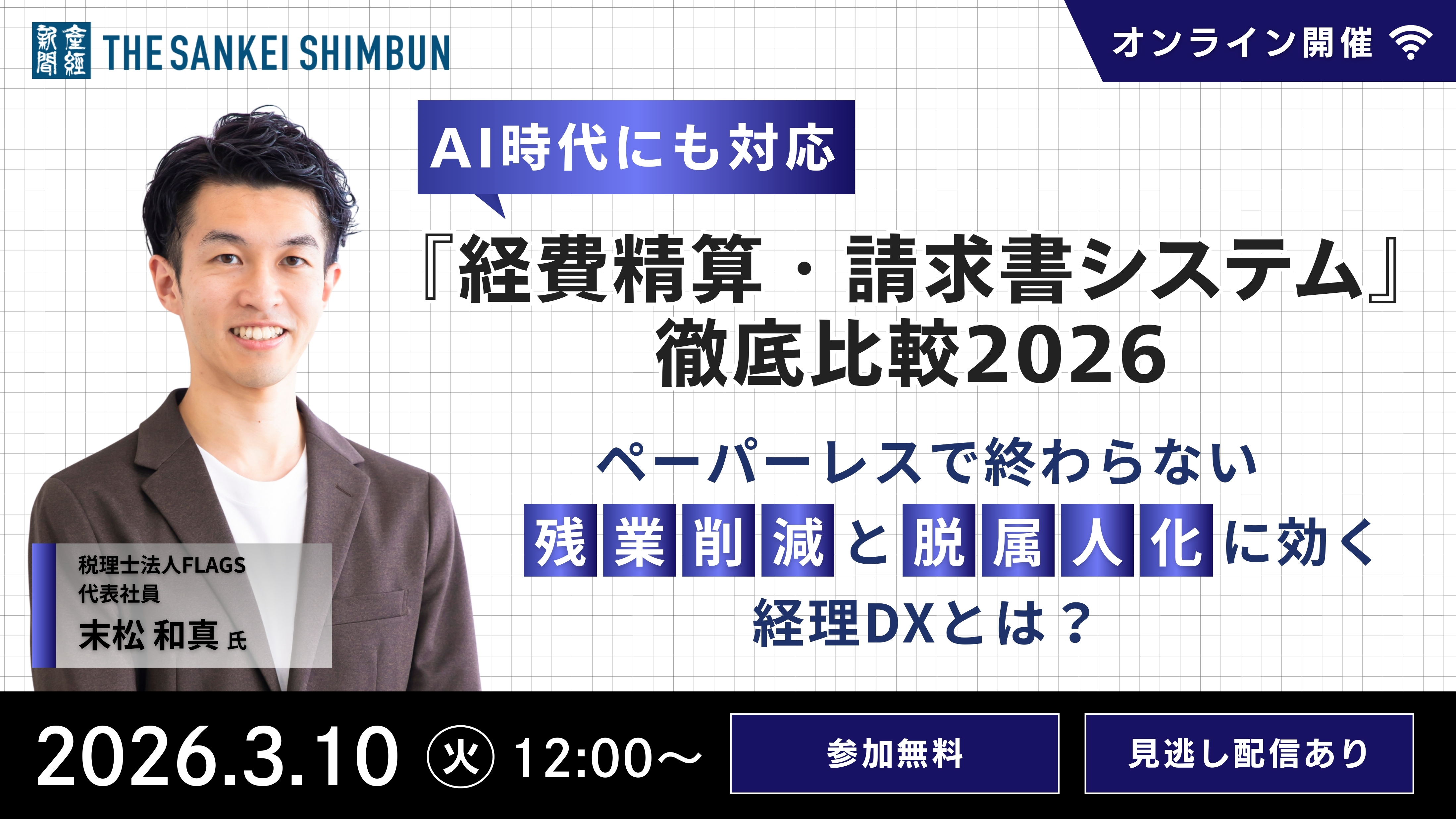

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

ニュース -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

ニュース -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

ニュース -

バリューチェーン分析を戦略に活かす方法

ニュース -

取引先とのファイル共有|メール添付をやめて「安全な場所」を作る方法

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース