公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

厚生労働省は、2025年1月から、従業員がマイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになることを発表しました。この新たな仕組みは、行政手続きのデジタル化を進める取り組みの一環であり、従業員にとっての利便性向上や企業の事務作業負担の軽減が期待されています。しかし、この変化に伴い、人事・総務・労務担当者には新たな対応が求められます。

本記事では、マイナポータルを活用した離職票の受け取り方法や企業が準備すべきポイントについて解説し、この移行によって得られるメリットと注意点を詳しくご紹介します。

日本政府は近年、行政手続きの効率化と国民の利便性向上を目的としたデジタル化推進に力を入れています。マイナポータルは、個人が行政サービスをオンラインで利用できるプラットフォームとして、その中心的な役割を果たしており、離職票の電子化はその一環として導入されます。この取り組みにより、手続きの簡素化や書類のペーパーレス化が進み、国民と行政双方の負担軽減が期待されています。

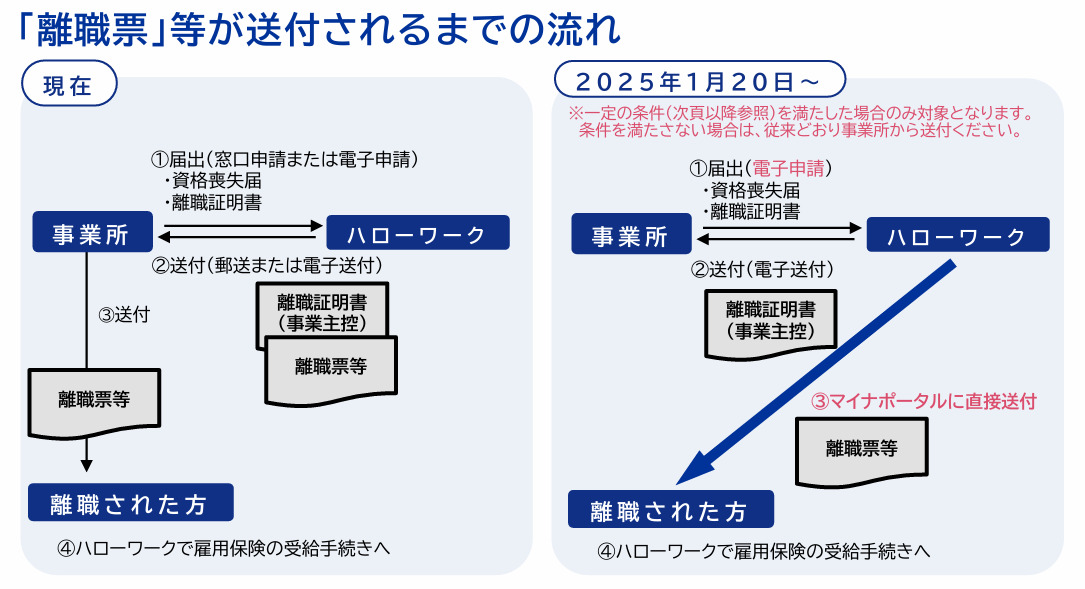

これまで離職票は、企業が作成した書類を紙媒体で従業員に郵送または手渡しする形式が一般的でした。しかし、2025年1月からはマイナポータルを利用することで、従業員がオンラインで直接離職票を確認・取得できるようになります。この新しい方法により、郵送コストや配布の手間が省かれるだけでなく、従業員がいつでも必要な情報にアクセスできる環境が整います。

参考:厚生労働省|事業主の皆様へ 2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに 「離職票」を直接送付するサービスを開始します!

マイナポータルは、政府が提供するオンラインサービスプラットフォームで、国民が自身の行政手続き情報を一元管理できる仕組みです。このサービスを利用することで、各種証明書や通知書の取得、申請手続きの進捗確認などが可能です。

離職票受け取りの場合、従業員は以下の手順で利用します。

➀マイナンバーカードを準備し、ハローワークに登録されているか確認

※利用にはマイナンバーカードと専用の暗証番号が必要です。

➁マイナポータルにログインし、「雇用保険WEBサービス」と連携

※専用ウェブサイトまたはスマホアプリを利用してログインください。

➂通知を確認

※離職票がデータとして届くと通知が表示されます。

④離職票をダウンロード

※必要なタイミングでPDF形式でダウンロードし、保存または印刷ください。

従業員は、マイナンバーカードを使用してマイナポータルにアクセスするだけで、簡単に離職票を確認できます。紙の受け取りとは異なり、郵送の遅延や紛失の心配がなく、スムーズに手続きが進む点が大きなメリットです。また、オンラインで即時に確認できるため、転職活動や失業給付の申請に迅速に対応できるようになります。

↓詳しくはこちら

厚生労働省|被保険者の皆様へ

企業は、この新しい仕組みに対応するため、以下の準備を行う必要があります。

➀マイナンバーの登録する

※マイナンバーを被保険者番号に登録ください

➁離職手続きを行う

※電子申請で雇用保険の離職手続きを行う

↓詳しくはこちら

厚生労働省|事業主の皆様へ

➀従業員の利便性向上

➁企業の事務負担の軽減

➂環境負荷の低減

離職票の電子化には、従業員、企業、そして環境の三方にとって大きなメリットがあります。

まず、従業員の利便性向上です。従業員は、マイナポータルを利用することで24時間いつでも離職票を確認・ダウンロードできるようになります。これにより、郵送や紙の管理に伴う手間が省けるだけでなく、紛失のリスクもなくなります。また、即時に必要な情報を取得できるため、失業給付の申請や転職活動をすぐに進められる点も大きなメリットです。

次に、企業の事務負担の軽減という効果があります。これまでは離職票の印刷、郵送、手渡しなどに時間やコストを費やしていましたが、電子化によりこれらの作業が不要になります。さらに、従業員から「離職票が届かない」といった問い合わせが減少するため、対応業務の負担も軽くなります。加えて、データをシステムで管理することで、作業ミスの防止や業務フローの効率化も期待できます。

最後に、環境負荷の低減という重要な側面も見逃せません。紙の印刷が不要となり、紙資源の消費を削減できるほか、郵送に伴う輸送コストやCO2排出量の削減にもつながります。企業全体でのペーパーレス化を促進することで、持続可能な業務環境の構築にも貢献できるでしょう。

このように、離職票の電子化は利便性の向上、コスト削減、環境保護の観点から、企業と従業員の双方に大きな利益をもたらします。企業としては、これを機にデジタル化をさらに推進し、業務の効率化と社会的責任の両立を図ることが重要です。

離職票の電子化に伴い、個人情報の管理がこれまで以上に重要です。従業員データを安全に管理するためには、適切なセキュリティ対策が求められます。特にアクセス制限や暗号化、定期的なセキュリティチェックが必要です。

チェックリスト

✓離職票データへのアクセス制限を設定している

✓データ送受信に暗号化を導入している

✓定期的なセキュリティチェックを実施している

✓個人情報保護の社内ポリシーを策定し、従業員に周知している

電子化の導入に際して、従業員が仕組みを正しく理解し使いこなせるようにすることが重要です。特に、新しい操作に不慣れな従業員向けの配慮が必要です。

チェックリスト

✓わかりやすい利用手順書(図解やイラスト付き)を作成している

✓社内説明会を実施し、電子化の目的と手順を説明した

✓FAQを準備し、従業員からの問い合わせに迅速に対応できる体制を整えた

✓マイナポータル利用に必要なマイナンバーカードの準備状況を確認した

電子化の導入により、技術的なトラブルや従業員の不安が発生する可能性があります。これらに迅速に対応するための準備を整えましょう。

チェックリスト

✓問い合わせ窓口を設置し、専任のサポート担当者を配置している

✓システム障害時のバックアップ手段を準備している

✓トラブル事例を想定し、対応フローを事前に策定している

✓従業員の利用状況を定期的にフォローアップしている

A:

マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要です。もし従業員がカードを持っていない場合や、利用環境が整っていない場合は、紙の離職票を従来どおり発行する必要があります。

対応策として以下を検討してください。

・マイナンバーカードの取得を促す

社内で手続きの案内を行い、取得を支援します。

・紙の離職票発行を継続する

従業員の希望に応じて紙での提供も行う準備をしておきます。

A:

以下の場合には、紙の離職票を発行する対応が必要です。

・従業員が電子化を希望しない場合

マイナポータルの利用を義務化することはできません。希望者には紙での発行を行うべきです。

・行政手続きで紙の提出が求められる場合

一部の行政機関や金融機関では、紙の離職票を求める場合があります。

・技術的なトラブルが発生した場合

システム障害で電子化が利用できない場合、紙の発行がすぐに行える体制を整備しておきましょう。

2025年1月から離職票がマイナポータルで受け取れるようになることで、従業員の利便性向上や企業の事務負担軽減が期待されます。従業員は郵送の遅延や紛失の心配なく、すぐに離職票を取得できるでしょう。

一方、企業は印刷や郵送コストを削減し、業務効率化を図れます。ただし、電子化に伴い、データ管理や情報漏洩防止、従業員への周知、トラブル時の対応体制整備が重要です。利用できない従業員への配慮や法的要件を満たす準備も求められます。

電子化はコスト削減だけでなく、従業員満足度向上や企業のデジタル化推進にも貢献します。この変化を機に効率的で柔軟な運営を目指しましょう。

参考サイト)

厚生労働省:被保険者の皆様へ

厚生労働省:事業主の皆様へ

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

英文契約書のリーガルチェックについて

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

1on1を「雑談」から「成長設計」へ変える――役割を軸にした仕組みで実現する、形骸化しない対話とは?

降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

公開日 /-create_datetime-/