公開日 /-create_datetime-/

目次本記事の内容

この記事の筆者

牛島総合法律事務所

弁護士

猿倉 健司

牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属。 環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」のほか、数多くの著書・執筆、講演・ 研修講師を行う。

牛島総合法律事務所

弁護士

福田 竜之介

牛島総合法律事務所弁護士。2022年司法試験合格。2023年弁護士登録。環境法分野では、廃棄物に関する紛 争対応等を中心に扱う。 国際的な労働関連業務のほか、各種紛争対応や契約交渉等も取り扱う。

第1章 建築基準法・建築物省エネ法改正についての概要

2022年6月17日、建築物分野の省エネ対策の徹底等を通じて脱炭素社会の実現(カーボンニュートラル)に資するために、建築基準法や「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」といいます。)等が改正され(以下「2022年改正」といいます。)、これが2025年までに段階的に施行されることとなりました。

2022年改正では、省エネ基準適合の義務づけや再エネ設備の導入促進といった省エネ対策の加速、木材利用促進のための建築基準の合理化等が主な改正内容となっており、既に一部の改正は施行済みです(国土交通省「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」(2022年6月17日))。

- 2022年:住宅の省エネ改修に対する住宅支援機構による低利融資制度

- 2023年:住宅トップランナー制度の拡充、採光規制等の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化等

- 2024年:建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示、再エネ利用促進区域制度、防火規制の合理化等

本稿では、2025年4月1日に施行予定のもののうち、特に重要と思われるもの(建築確認審査等の対象となる建築物の規模の見直し及び省エネ基準適合義務等)に焦点を当て、そのポイントや改正の背景等を解説いたします。

lockこの記事は会員限定記事です(残り6344文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

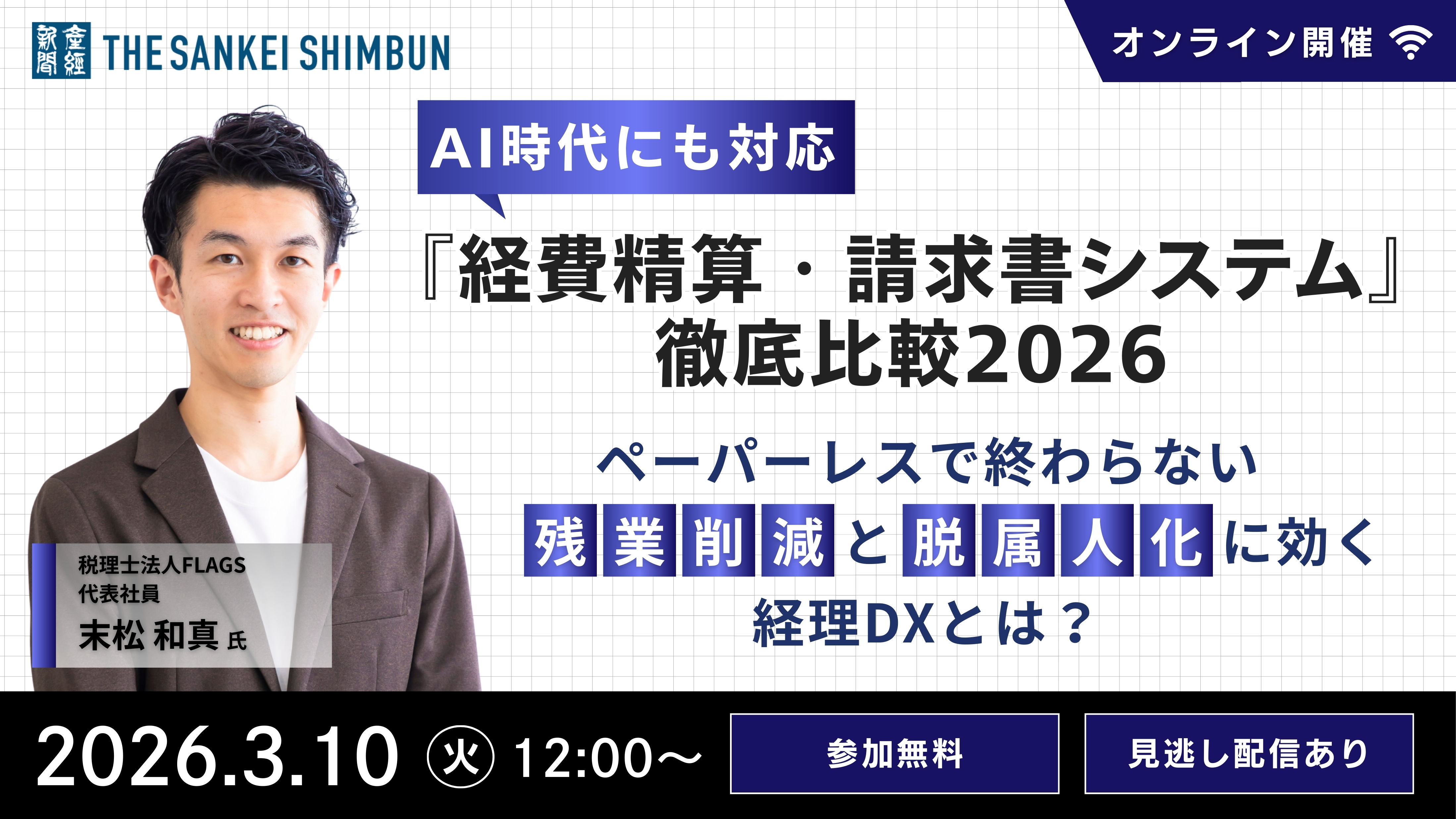

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

ニュース -

契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説

ニュース -

介護短時間勤務制度とは?―制度の概要と制度設計に必要な視点を考える―

ニュース