公開日 /-create_datetime-/

次世代リーダー育成をコーチングで支援する、35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)CEOの桜庭です。

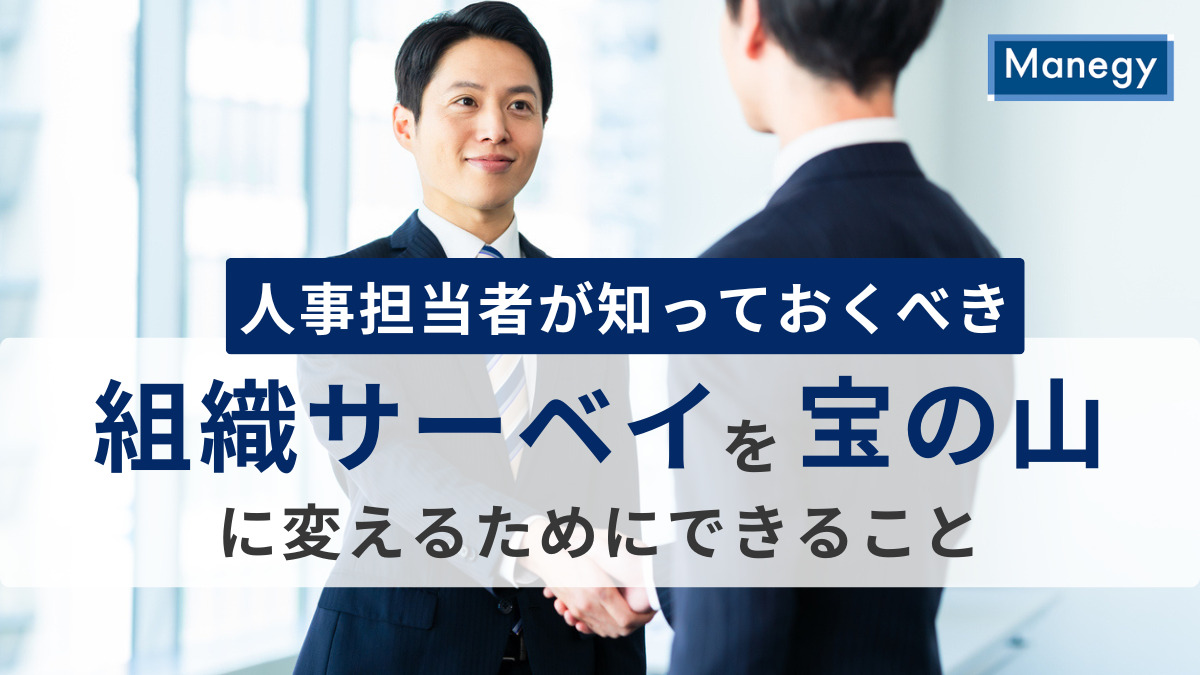

組織の課題を浮き彫りにする「組織サーベイ」は、正しく実施し、結果を活用してこそ課題の改善に繋がるものです。しかし単に結果のデータを鵜呑みにし、対策や改善を当事者任せにしてしまっては、せっかくの「宝の山」をただの石ころに変えてしまいかねません。

本記事では、組織の健康を見極める専門家としての長年の経験から、サーベイ結果を無駄にしないために、人事担当者が注意すべき落とし穴と持つべき視点について解説します。

低い評価のウラに潜むもの

ある企業で、組織サーベイを実施する度に、特定のマネージャーが同じ項目で低いスコアを出していました。「メンバーとマネージャー間の信頼関係があるか」「マネージャーは信頼構築のために努力しているか」といった評価が、毎回著しく低かったのです。

しかし、人事や経営者は、そのスコアを見ただけで「ああ、またこの社員か…」と、その社員についての固定観念を持ち、スコアの原因について深く考えることをしませんでした。「人間関係に難がある人だから」という決めつけで、本人に解決策を講じるよう言いつけたままで放置していたのです。

ご本人と原因について話をすると、自身に何らかの責任があるということは理解されていました。しかし、どうして毎回そのような評価になるのかについて、決定的な原因を把握しているわけではなく、「本当に自分がすべて悪いのか」と一部ではモヤモヤした気持ちを抱えていました。

サーベイ後、重要なのは、数字の奥に隠された真実を探ることです。俯瞰的な視点を持って結果を眺め、固定観念にとらわれず対話をすること。そうしてこそ、これまで見過ごされてきた真実にたどり着けるはずです。

しかし、多くの場合、時間に追われる人事担当者や経営陣は、表面的な数字だけを見て判断してしまいがちです。今回のケースのように、原因について深く話し合えるリソースが社内にないことで、課題の特定がなされず、改善にも繋がらず、最終的にはマネージャーに悪評がついて回るというケースは決して珍しい話ではありません。

部下からの信頼のスコアが低いのは、確かにマネージャーとしての責任かもしれません。しかし、それだけではない可能性もあるのです。もしかしたら、組織全体のコミュニケーション不足や、組織や制度に対する不満など、複合的な要因が絡み合っているのかもしれません。

組織サーベイは、単なる評価ツールではありません。組織の課題を浮き彫りにし、改善への糸口を見つけるための、「対話のきっかけ」であるべきなのです。

lockこの記事は会員限定記事です(残り1749文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

ニュース -

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

ニュース -

6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?

ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

ニュース -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

おすすめ資料 -

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版

ニュース -

テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

ニュース -

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

ニュース