公開日 /-create_datetime-/

労災として認定される要件とは、どのようなものなのでしょうか?

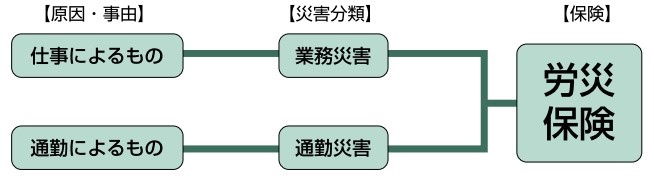

厚生労働省令により、仕事が原因となる業務災害、および通勤が原因となる通勤災害のそれぞれについて、認定の要件が詳細に定められています。

ここでは、それら業務災害と通勤災害の認定要件を見ていきましょう。

労災とは仕事または通勤が原因となるケガ・病気および死亡のこと

労災(労働災害)とは、仕事または通勤が原因となってこうむったケガや病気、死亡のことです。労働基準監督署により労災と認定された場合には、治療費や休業補償金、障害年金、遺族年金などが労災保険により給付されます。

仕事が原因となってこうむった災害は「業務災害」、通勤が原因となってこうむった災害は「通勤災害」と呼ばれます。業務災害や通勤災害が認定されるための要件は、厚生労働省令による詳細な定めがあります。

業務災害に認定されるための要件

災害が業務災害として認定されるためには、

1. 事業主の支配下にあるときに

2. 業務が原因となって発生した

ことが要件となります。このことが具体的にどのように適用されるのかを、ケガと病気の場合について見てみましょう。

業務上のケガについて

業務上のケガが発生する状況は、

1. 所定労働時間内や残業時間内に事業施設において業務に従事している

(=事業主の支配下・管理下にあり業務が原因)

2. 昼休みや就業時間前後で、事業施設内にはいるものの業務には従事していない

(=事業主の支配下・管理下にあるが業務が原因ではない)

3. 出張や社用などで事業施設を離れて業務に従事している

(=事業主の支配下にはあるが管理下を離れて業務に従事している)

の3つのケースが考えられます。

1の所定労働時間や残業時間内に業務に従事している際に起きたケガは、特段の事情がない限り業務災害と認定されます。ただし、次のような場合には、業務災害とは認められません。

・業務を逸脱する行為や私用が原因となった場合

・災害を故意に発生させた場合

・個人的な恨みなどにより第三者から暴行を受けた場合

・地震・台風などの天災地変が原因となった場合

(ただし、天災地変による災害をこうむりやすい業務上の特段の理由がある場合には認められる)

2の昼休みや就業時間前後に起きたケガは、業務に従事しておらず、私的な行為の際に発生したことになるために、業務災害とは原則として認められません。

ただし、昼休みや就業時間前後であっても、事業場の施設や設備、管理状況などが原因となった場合は、業務災害と認められます。また、トイレなどの生理的行為については、「業務に付随する行為」として取り扱われ、その際に起きたケガは業務災害と認められます。

3の出張や社用で事業施設を離れて業務に従事していることは、事業主の命令を受けて業務を行っているわけですから、事業主の管理下にはなくても支配下にはあることになります。したがって、このような際に発生したケガについては、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

業務上の病気について

発症した病気が業務災害と認められるためには、単に「事業主の支配下で業務に従事しているときに発症した」というだけでは十分ではありません。その病気が、

「事業主の支配下にあるときに有害因子にさらされることにより発症した」

ものでなくてはなりません。

したがって、発症した病気が業務災害と認められるための要件は、以下の3つとなります。

1. 労働の場に有害因子が存在していること

(有害因子とは、有害な物理的因子や化学物質、心身に過度の負担がかかる作業、病原体などを指します)

2. 有害因子に、健康障害を起こすほどの量や期間にさらされたこと

3. 発症の経過と病態が医学的に見て妥当であること

(たとえば病気は、有害因子にさらされた後に発症したものでなくてはなりません)

通勤災害に認定されるための要件

通勤災害として認定されるための「通勤」の要件は、

1. 就業に関し、

2. 住居と就業の場所とのあいだの往復

3. あるいは就業の場所から他の就業の場所への移動

4. あるいは単身赴任先住居と帰省先住居とのあいだの移動を、

5. 合理的な経路および方法で行うことをいい、

6. 業務の性質を有するものを除く

7. ただし移動の経路を逸脱または中断した場合には、逸脱または中断のあいだおよびその後の移動は「通勤」とはならない

として規定されています。

7の「移動の経路を逸脱または中断」することについて、厚生労働省令では以下のものを例外として認めています。

・日用品の購入やそれに準ずる行為

・公共職業能力開発施設において行われる職業訓練や、学校において行われる職業能力の開発に資するための教育

・選挙権の行使やそれに準ずる行為

・病院や診療所における診察、治療やそれに準ずる行為

・要介護状態にある配偶者や家族・親族に対する介護

まとめ

労災の認定要件は、厚生労働省令により詳細に定められています。従業員が業務や通勤に際してケガを負ったり病気になったりした際には、その病気やケガが労災として認定されるものであるかを確認しなければならないでしょう。

ただし、労災として認定するかどうかは労働基準監督署が決定します。被災者本人や会社が決められることではないことを、押さえておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

ニュース -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

ニュース -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

ニュース -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

ニュース -

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

ニュース -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁

ニュース