公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

2019年4月の法改正により、年5日の有給休暇取得が義務化されました。この記事では、パターン別の有給取得義務日数を詳しく解説します。有休付与日によって変わる取得義務日数・取得義務期限がこの記事だけで完璧に理解できます。

さらに「勤労の獅子」での年5日取得義務の管理画面もご紹介します。

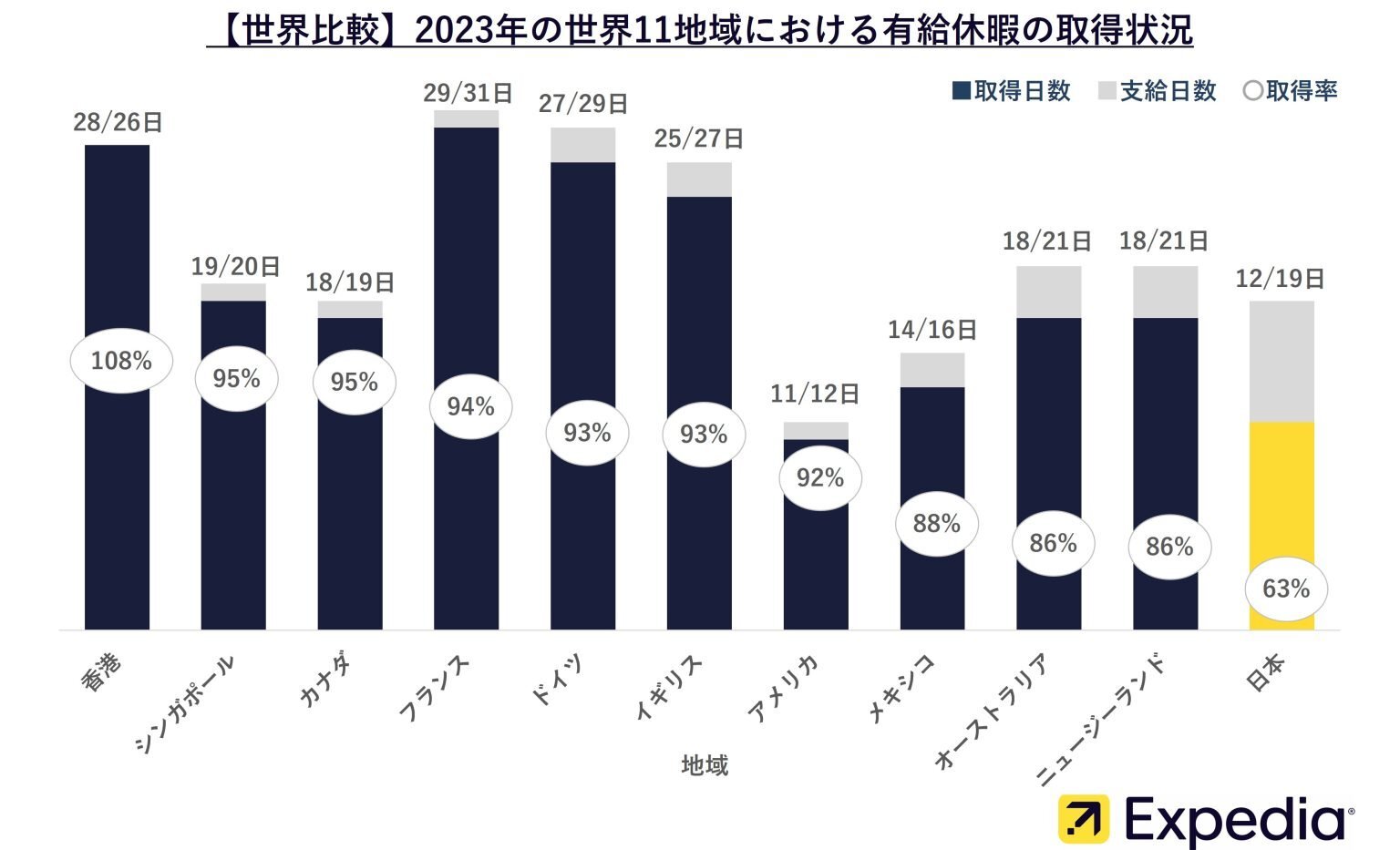

大手総合旅行ブランドのエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)が世界11地域(11,580名)を対象に実施した「有給休暇・国際比較調査2024」では、日本で働く人の有給休暇の取得率は11地域の中で最も低い結果となりました。

取得しない理由について「人手不足など仕事の都合上難しいため(32%)」「緊急時に取っておくため(31%)」という回答が高い割合を占めました。

このように日本は世界の他地域と比較しても有休の取得率は低い状態です。

しかし、2021年に行われた同調査では、取得率は45%という結果であったため、2024年の調査結果では取得率の大幅な改善が見られます。

このような取得率の改善には「有給休暇の年5日取得義務化」が寄与していると考えられます。

2019年4月から年次有給休暇取得率の改善を図ることを理由に、年間10日以上の有休が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。

この義務化の対象となるのは、有給休暇の付与日数が10日以上である従業員(管理監督者や有期雇用労働者含む)です。

具体的な取得義務化の対象者となるのは、付与数が以下の表に当てはまる従業員です。(法定通り付与の場合)

記事提供元

エス・エー・エス株式会社は、金融・流通・クレジット業界を中心に、ITソリューションの提供やシステム構築、業務コンサルティングなどを幅広く手がける企業です。

自社プロダクトとして展開する「勤労の獅子」は、1万通り以上のシフトに対応できるクラウド型勤怠管理システムで、複雑な就業規則にも柔軟に対応。専任コンサルタントによる導入支援も充実しており、企業のバックオフィス業務を強力にサポートします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

ラフールサーベイ導入事例集

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計

上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 2番目の180件発生、漏えい人数は約2倍増の3,063万人分

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

「雇用調整助成金」不正受給 鈍化も累計1,889件に 最多は愛知県の294社、倒産発生率は通常の24.3倍

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

英文契約書のリーガルチェックについて

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

経理業務におけるスキャン代行活用事例

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

公開日 /-create_datetime-/