公開日 /-create_datetime-/

▼この記事の筆者

小野 純

社会保険労務士法人ソリューション

特定社会保険労務士

一部上場企業退社後、社労士資格取得。2003年社会保険労務士小野事務所を開業。2007年に上位資格である特定社会保険労務士の資格を取得し、個別労働紛争解決業務対応事務所となる。2017年法人化。

企業顧問として「社員研修」「就業規則」「労働・社会保険手続」「労務相談」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開。近年ではブレイン社より社労士向け研修用DVDも多数発売されている他、民間資格である「雇用クリーンプランナー」顧問としてYouTube動画多数 https://www.youtube.com/@koyou-clean

(1)カスハラの定義と職場に与える影響

カスハラとはカスタマーハラスメントの略で、厚生労働省では下記のように【顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)】とされています。

(参考)令和元年6月、労働施策総合推進法等の改正で「職場におけるパワハラ防止のための事業主の措置」を踏まえた、令和2年「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定。この中で【顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)】に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。つまり、もともとはパワハラ防止が会社に義務付けられた際、併せて「カスハラの防止も望ましい」とされました。

上記のようにカスハラについては以前から問題視されていたわけですが、本国会では「カスハラ問題についての国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化」する旨の法案が提出されている他、令和7年4月1日では東京都をはじめとした自治体における「カスハラ防止条例」が施行されるなど、企業におけるカスハラ対策は待ったなしの状態になっています。

カスハラの定義について国の指針では【顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為】とされ、【雇用する労働者が就業環境を害されることがないように】とされています。

この「著しい迷惑行為」について東京都の条令では、「刑法等に基づき処罰される可能性や、民法に基づき損害賠償を請求される可能性がある」とされていますので、「行き過ぎた迷惑行為自体がカスハラでNG」と理解すべきでしょう。

カスハラについて整理すると

1. クレーム内容にそもそも妥当性がない

2. 妥当性はあるが行き過ぎた要求がある

3. 妥当性の有無に関わらず暴行・脅迫等行き過ぎた迷惑行為がある

といったものが考えられます。

このようにカスハラについての定義づけが進められる一方で、会社はそれを受ける職場への悪影響も考慮する必要性があります。

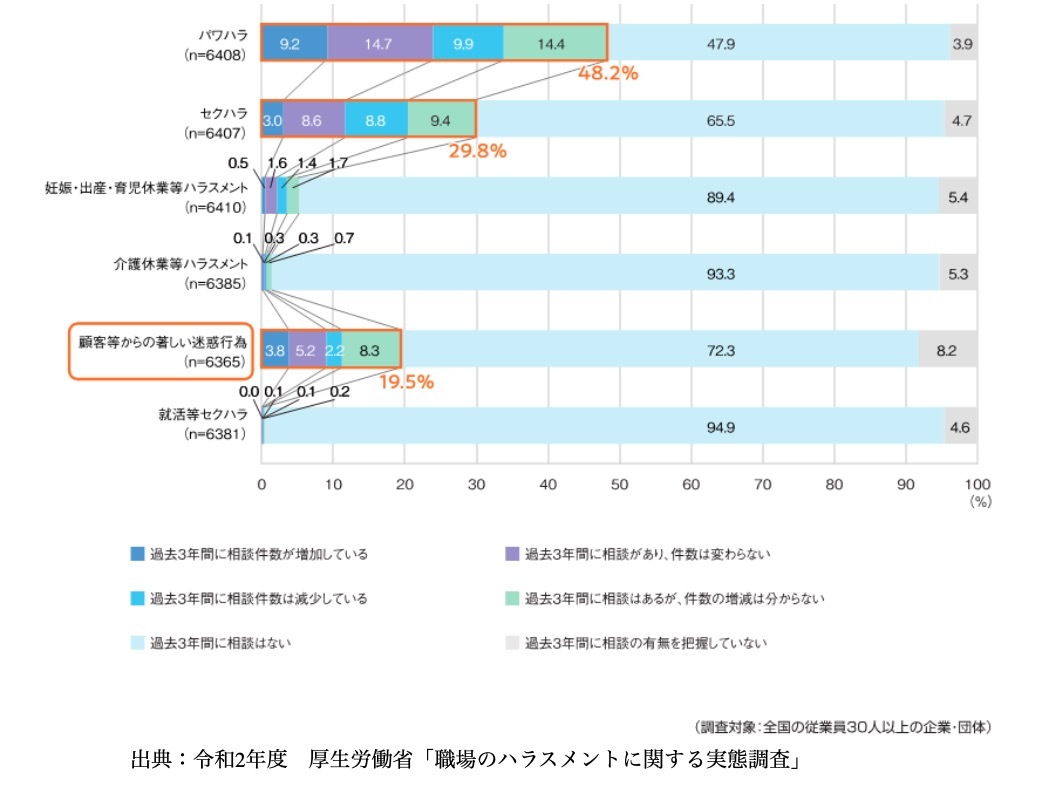

図1 過去3年間のハラスメント相談件数の傾向(ハラスメントの種類別)

上記は約5年前の調査結果ですが、カスハラはパワハラ、セクハラ、に続き3番目に多いという結果になっています。

このようなハラスメントは従業員の離職増加につながりますので、会社が対策を立てなければ労働力不足にますます拍車をかけることになります。

また、これらの従業員が顧客等に対応するためにはかなりの時間を要している例が多いため、その時間分の人件費は会社が負うことになるほか、商品の交換や慰謝料の対応など、会社の金銭的な負担も見逃せません。

このようにカスハラ対策は会社における喫緊の対策課題となりつつあります。

lockこの記事は会員限定記事です(残り3169文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

おすすめ資料 -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

第5回(最終回) 特別償却と併せて検討すべき制度について

ニュース -

第4回 特別償却と税額控除制度の比較について

ニュース -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

第3回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(翌事業年度以降)

ニュース -

内部統制システムとは?会社法・金融商品取引法の定義、義務化された企業と構築のポイント

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース