公開日 /-create_datetime-/

法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!

電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

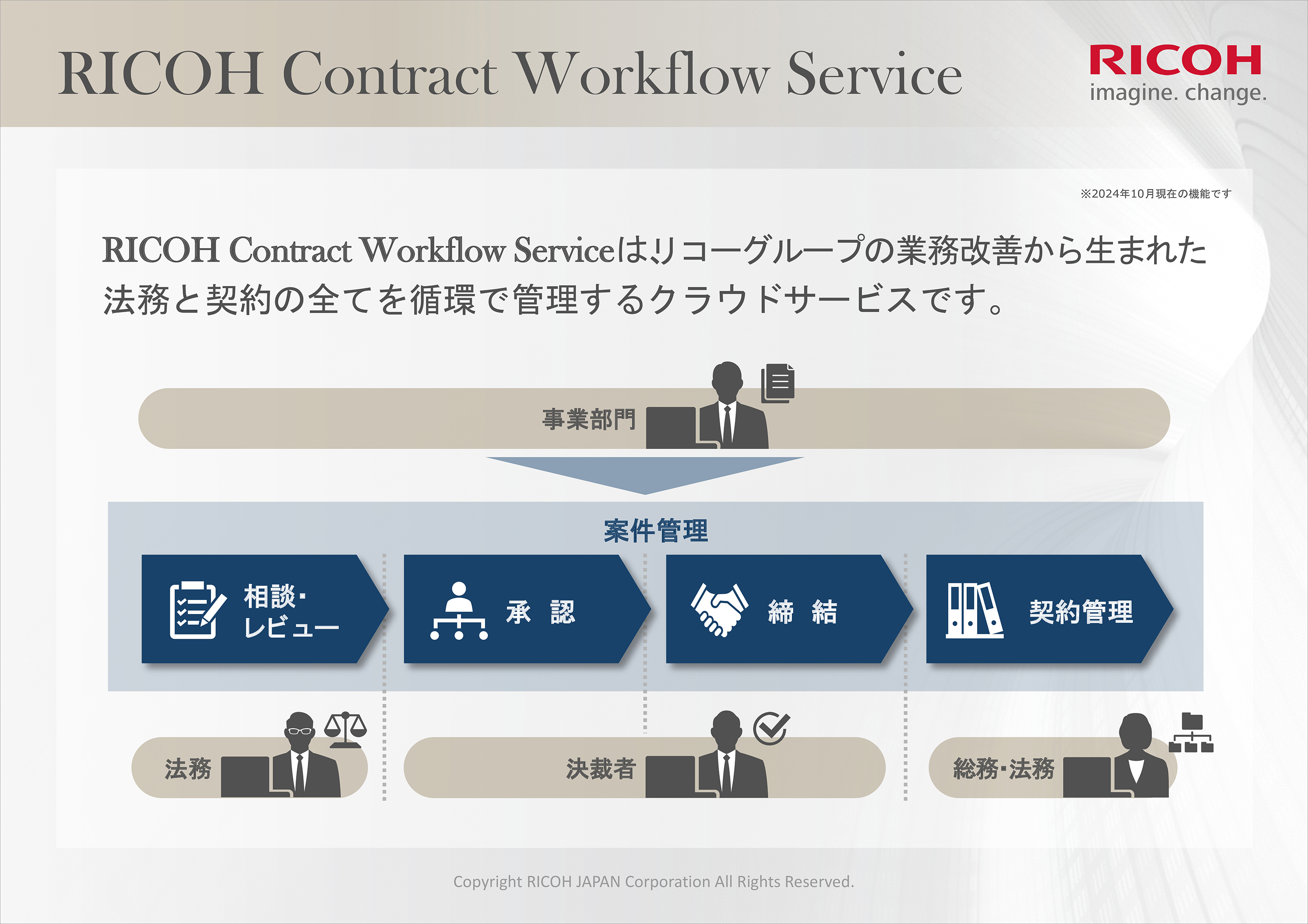

リコーグループが提供する「RICOH Contract Workflow Service(RICOH CWS)」は、契約業務の前段階である法務と現場のやり取りを可視化し、仕組み化することで、契約プロセス全体の最適化を実現しています。

このシステムの誕生には、現場主導で「社内法務の課題を解決したい」という強い意識と、30年以上にわたる実務ノウハウの蓄積があります。

今回は、RICOH CWSの立ち上げから携わり、現場の声を拾い続けてきた山中氏と、2025年より開発責任者としてRICOH CWSを進化させる稲垣氏にインタビューを行いました。

現場と法務、双方の立場から見た「業務効率化の本質」とは何か、また、ナレッジを“使える知識”に変えていく法務DXの未来についてお話を伺いました。

山中 雄一朗 氏

株式会社リコージャパン

デジタルサービス企画本部

マネージドサービスセンター MDS営業部

DLCS2グループ リーダー

稲垣 孝志 氏

株式会社リコージャパン

デジタルサービス企画本部

アプリケーションサービス事業センターバックオフィス戦略室

トレード帳票DX企画グループ

──まずはお二人がRICOH CWSに関わるようになった経緯を教えてください。

稲垣氏:

私は6年前にリコーグループに入社し、もともとはシステム開発の領域で要件定義やウェブアプリケーションの開発、プロジェクト管理などをしてきました。

その後、ヘルスケア事業部に異動し、医療・介護領域の商品企画や開発を担当していましたが、今年(2025年)4月より、「RICOH Contract Workflow Service」の開発責任者として、新たな立場で取り組ませていただいています。

異動のきっかけとしては、ヘルスケア領域で個人情報や薬機法など法務と関わる業務経験があったこと、そしてシステム開発のバックグラウンドを活かして、もっと業務の改善に貢献できるのではという思いがありました。

開発視点から、法務の現場を支えるシステムをより良くしたいというモチベーションが強くあり、自ら異動を希望しました。

山中氏:

私は本サービスの立ち上げから関わっておりまして、2016年当時は企画担当として、「RICOH Contract Workflow Service」の構想・設計を担当していました。

その後は営業として現場での販売も行い、企画だけでなく多岐にわたる役割を担ってきました。

──RICOH CWSが誕生した背景を教えてください。

山中氏:

実は、法務業務のシステム化には1998年頃から取り組んでいました。

リコーグループでは、当時から自社開発でさまざまな業務システムを構築し、運用しており、法務のシステムもその一環として存在していました。

当社のリコー法務の取り組みは先進的で、様々なお客様からこのシステム商品化のご要望を頂きました。

こういったお客様の声にお応えする形でRICOH CWSが生まれました。

稲垣氏:

私たちの強みは、自社の法務法務部門のニーズから生まれたという点にあります。

他社では、弁護士と協力して業務効率化を目指したリーガルテックが開発されることが多いですが、RICOH CWSは自社の法務業務を支えていたツールを外販用に進化させたものです。

プロダクトの根底には、現場が抱えていた非効率や煩雑さをどう解決するかという現場主導の問題意識が息づいています。

──他社が「契約書の締結」など外部とのやり取りを中心に改善を図っている中で、RICOH CWSは社内コミュニケーションを軸にしているように見えます。そこにどんな狙いがあったのでしょうか?

出典:「RICOH Contract Workflow Service」 サービス資料より

山中氏:

RICOH CWSの原点は「法務と現場のコミュニケーションをどう効率化するか」にありました。

私たちが最初に開発したのは、契約書のレビュー依頼を行い、そのチェック結果を返すという形でのコミュニケーションの工夫でした。

当時、上層部から「すべての契約は法務が確認せよ」という強い方針が出ており、チェック業務が膨大でした。

当然、口頭やメール、チャットでは追いきれませんから、法務相談の流れをデータベース化し、可視化する必要がありました。

その中で、「前回の契約と比べてどうか?」という確認が頻繁に行われるようになり、締結済みの契約書を参照・管理する機能も追加されていきました。

稲垣氏:

多くのシステムが「契約をどう締結するか」に焦点を当てている一方で、RICOH CWSはその前段階である相談や確認、依頼のやり取りから徹底しています。

私たちが大事にしていたのは、「法務への依頼フローを正しく設けること」でした。

リコーグループの法務部門では、年間で1万件を超える問い合わせが寄せられます。

メールや電話、チャットなどでバラバラに依頼が来てしまうと、受けた側はすべて対応せざるを得ず、納期も曖昧になります。

その結果、割り込み仕事がどんどん増え、重要な仕事が後回しになるという悪循環が生まれてしまいます。

──法務部門の人数が限られている中で、それはかなりの負担ですね。

稲垣氏:

その通りです。

ですからRICOH CWSでは、問い合わせをシステム経由に一本化し、納期の設定を可能にしました。

納期が見えることでスケジュールを組むことができ、バッファを持って落ち着いて対応することも可能になります。

また、ワークフローは非常に柔軟に設計できるので、企業ごとの承認フローや契約区分、優先度に応じてカスタマイズできます。

設定も複雑なプログラミングは不要で、パラメータを変えるだけで対応できる点も強みです。

──問い合わせの多い法務部門では、「法務が見るべきもの」と「現場で判断できるもの」の線引きに悩むケースも多いと思います。RICOH CWSには、そうした課題を解決する“現場判断の仕組み”があると伺いました。

稲垣氏:

私たちが「簡易審査」と呼んでいる仕組みですね。

現場からのナレッジが一定量蓄積されてくると、ある程度は対応パターンが見えてきます。

ただ、法務相談の難しさはそこからです。

一見シンプルな内容の中にも、リスクが紛れている可能性がある。

法務としては、そうしたリスクを見逃したくないという強い思いがあります。

法務業務は最終的なリスク判断が肝心です。

昨今のAIツールは優秀ですが、「本当にこれで大丈夫か?」という不安が拭えないという声は、現場の法務担当者からよく聞きます。

結局、責任は人が取るため、慎重にならざるを得ません。

RICOH CWSの簡易審査では、あらかじめ法務がリスク基準や判断条件を設計し、それに基づいたガイダンスをシステムに組み込むようにしています。

たとえば「このケースではこの条件に合致しますか?」という選択肢を出し、それに当てはまれば現場で進められる。

当てはまらなければ、法務が見る。

つまり、現場の業務フローの中で自然に振り分けができるような設計になっています。

また、こうした判断基準は状況に応じて柔軟に更新できるようにしており、法務が責任を持って見直せる構造にしているので、現場は安心して使えるようになっています。

加えて、すでにチェック済みのテンプレートを使用すれば、そのまま契約締結できるようにもなっており、スピード感も出ます。

山中氏:

補足すると、簡易審査が業務フローの一部として“組み込まれている”のがポイントになります。

世の中の多くのFAQやAIはシステムから独立していて、「知識を探す場所」になりがちですが、RICOH CWSでは業務の流れの中で必要な情報が出てきて、そのまま判断・アクションに繋がります。

だから、現場での即応性も高まり、全体の業務効率にも直結する設計になっています。

──実際に導入いただいた企業からの印象的なエピソードはありますか?

山中氏:

とくに印象に残っているのは、「簡易審査」機能を活用された企業様のケースです。

その企業では、契約書の雛形が非常に多岐にわたり、現場の方々は「どの雛形を使えばいいのか分からない」と毎回法務に相談が集中していたそうです。

結果として、法務のリソースが細かい確認作業に取られてしまい、本来注力すべき業務に手が回らないという課題を抱えていました。

稲垣氏:

このような「良かれと思って整備した契約雛形が、現場で活かされていなかった」というケースは少なくありません。

法務部が膨大な雛形を用意しても、それが整理されていなければ現場は「どれを使えばいいのか分からない」となり、結果的に電話相談が増えてしまいます。

RICOH CWSではその“間”を埋める仕組みを整えることで、ナレッジの活用と業務効率の両立を実現しています。

──導入企業の業種や企業規模について、傾向はありますか?

山中氏:

最初は製造業や医療・医薬品など、法的なリスク管理がシビアな業界での導入が中心でした。

一方、近年ではスタートアップ企業からの問い合わせも急増しています。

特にスタートアップでは、創業時に法務担当者を置くケースが多い一方で、人の入れ替わりが激しく、ノウハウの継承が困難になっている現状があります。

稲垣氏:

現在の法務業界は、人材の流動性が極めて高い状況にあります。

スキルのある人ほどキャリアアップ志向が強く、たとえ役職についていたとしても、数年で次のステージへと移る傾向があります。

そうした流動性の高い環境で特に課題となるのが、ナレッジの継承です。

たとえば、「なぜこの契約条件はOKで、別のケースはNGだったのか」といった判断の背景が残っていないと、組織としての判断軸がぶれてしまう。

これは実務上、非常に大きなリスクになります。

その点、RICOH CWSでは業務の判断プロセスをそのまま残すことができる設計になっています。

これにより、スタートアップや少人数の法務部門でも、属人化を抑えながらナレッジを蓄積し、次の担当者にスムーズに引き継ぐことが可能になります。

とはいえ、ナレッジを共有するだけで人が育つわけではありません。

法務には、法律の知識だけでなく、「実際にどう判断し、どうリスクを捉え、どう解決するか」といった応用力も求められます。

RICOH CWSは、先輩や上司がどのようなロジックで判断したか、その“過程”を残せるため、新人がそれを参照しながら学ぶことで、現場での育成にもつながります。

人材育成とナレッジ継承の両立を支えるツールとして、スタートアップのみならず多くの企業にご活用いただけると思います。

──法務部門の今後の課題は、どこにあるとお考えですか?

稲垣氏:

やはり「情報活用と効率化」がキーワードになると考えています。

過去に蓄積した回答データや契約履歴を、必要なときに正しく検索し、次の業務に生かす。

このプロセスを仕組み化していく必要があります。

履歴が大量に残っていても、「どれがこの案件に近いのか?」を探すのは非常に困難です。

そこで現在、私たちは言語解析技術を活用した“類似事案検索”機能を開発しています。

山中氏:

これは単なるキーワード検索ではなく、「今回の契約と似た過去の案件で、どんな相談があり、どのような見解がなされたのか」をシステムが提示してくれる仕組みです。

過去の相談履歴や審査のロジックを引き出し、それを参照しながら新たな判断を支援する機能です。

このような機能により、法律的な観点だけでなく、企業の事業的な視点からも一貫性のある判断が可能になると考えています。

──最後に、システム導入を検討している企業や法務担当者に向けて、メッセージをお願いします。

山中氏:

RICOH CWSは、私たち自身が社内法務の課題と真正面から向き合い、約30年にわたって実務の中で磨いてきたノウハウをもとに開発されたシステムです。

世の中の流行や新しい技術に振り回されることなく、「現場にとって本当に必要なものは何か?」を常に問い続けながら進化させてきました。

「痒いところに手が届く」と評価していただくことが多いのも、現場の声を徹底的に反映し、改良を重ねてきた結果だと自負しています。

実際、現在の機能の半分以上はお客様からのフィードバックをもとに追加されたものです。

「現場の仕事を熟知している人が作っている」と評価いただけるのは、法務の現場で実際に活用しながら作り込んできたからこそ。

そうした視点で私たちのサービスを見ていただければ、他の製品との違いをより実感していただけるはずです。

稲垣氏:

電子契約や契約管理というと、法務が主に扱うものだと考えられがちですが、実際には現場部門の方々が主導で進めるケースが圧倒的に多いのです。

だからこそ、私たちは契約業務全体を一元管理し、現場がスムーズに動けるようにしながら、法務としてのガバナンスも効かせられる仕組みを作ることを重視してきました。

この「契約の全体プロセスを一つのシステムでカバーする」という考え方自体は、現在、多くの企業で注目されていますが、私たちは30年以上前からこの発想で取り組んできました。

RICOH CWSには、そうした一元管理のノウハウや、現場と法務の関係性を意識した設計思想が自然に組み込まれています。

もともと自社利用を目的に開発してきたので、法務の実情もわかっており、現場とのやりとりの煩雑さや課題も熟知しています。

「誰のために作られたか」がはっきりしているシステムだからこそ、導入後にしっかりと現場に根付いて運用できるのではないかと思っています。

──本日はありがとうございました。

契約業務のDXといえば、電子署名や契約管理のシステム導入に注目が集まりがちです。

しかし、リコーの「RICOH CWS」は、それ以前のプロセス、すなわち現場から法務への“相談”こそが、契約業務全体の生産性を左右する鍵であるという、より本質的な視点を提示しています。

法務への問い合わせをただ自動化するのではなく、「誰が、どんな判断基準で、どのように対応すべきか」を構造化し、蓄積されたナレッジを活用可能な“資産”へと昇華する。

その設計思想の根底には、「誰のために、なぜこのシステムをつくるのか」という明確な目的意識があります。

属人化の回避、ナレッジ継承、優先順位の明確化、そして法務と現場の信頼関係の再構築。

RICOH CWSは、そうした複雑な課題をひとつのワークフローでつなぎ、全社最適な契約業務のあり方を支えるプラットフォームとして進化を続けています。

法務DXを単なる「ツール導入」に終わらせず、“現場の声”に寄り添った真の業務改善を実現するために、RICOH CWSのような開発思想を持つシステムが果たす役割は、今後ますます重要性を増していくでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

ラフールサーベイ導入事例集

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル

上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 2番目の180件発生、漏えい人数は約2倍増の3,063万人分

公開日 /-create_datetime-/