公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

少子高齢化が加速する日本社会において、近年注目されているのが「2025年問題」です。

2025年問題とは、2025年に団塊世代が全員75歳以上の後期高齢者となることで、社会全体で生じるさまざまな課題を指します。

2025年問題の本質は、日本社会の急速な高齢化と、それに伴う労働力不足、そして医療・介護負担の増大にあり、企業は人材確保や生産性向上のための対策が必要になるでしょう。

建設業界も2025年問題に直面しており、熟練技術者の引退や若手の人材不足が深刻化しています。

これにより、2024年に注目された「残業上限規制」に対しても、十分な対応が難しい企業が多いと推察されます。

そこで、企業間の商取引をデジタル化するクラウドサービス「BtoBプラットフォーム」を提供する株式会社インフォマートは、現在「建設業」に従事している20代~60代の会社員を対象に、建設業の抱える課題や、2025年問題と残業上限規制に対する取り組み状況、帳票デジタル化の状況等に関する実態調査を実施しました。

2023年と2024年にも同様に実施した調査結果と比較しながら、建設業の現状をお伝えします。

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計した数字が100%にならない場合があります。

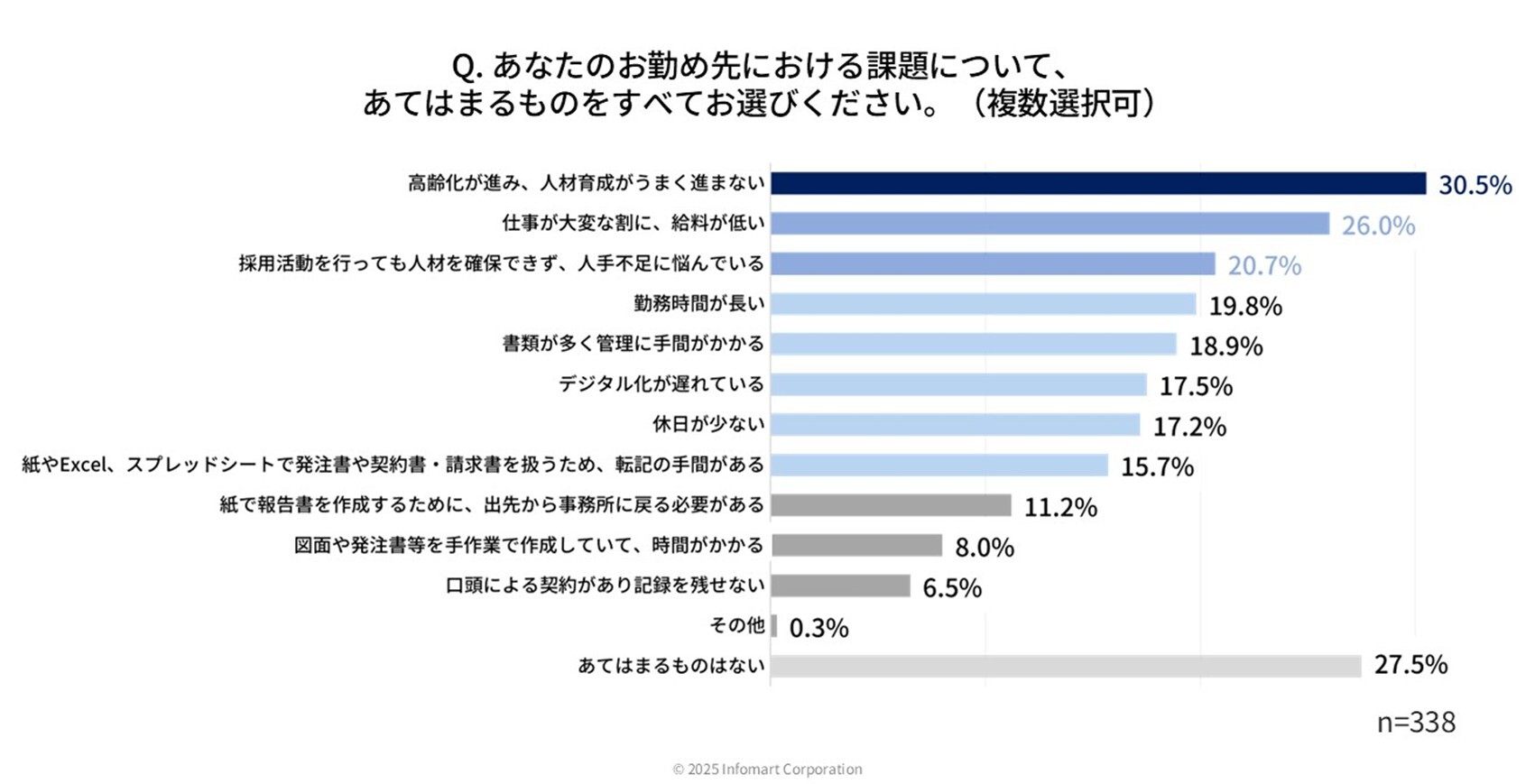

調査ではまず勤め先の課題を伺ったところ、「高齢化が進み、人材育成がうまく進まない」が3割以上で最も多い結果となりました。

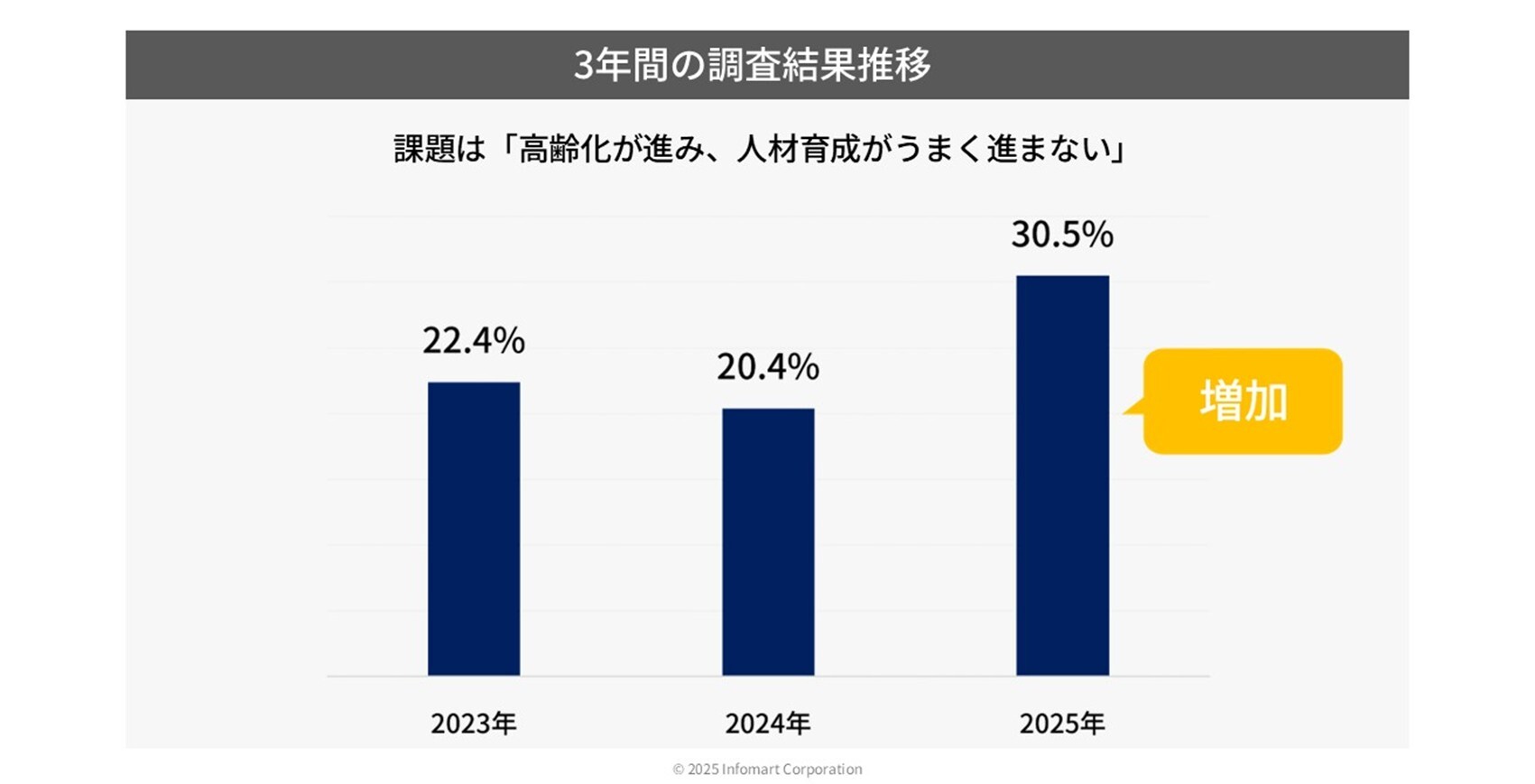

また、「高齢化が進み、人材育成がうまく進まない」と回答した割合を過去2年の調査結果と比較すると、2025年は大幅に増加していることが分かりました。

この大幅な増加の背景には、団塊の世代の退職によるベテラン層の減少や、若年層の業界離れ等、複数の要因が考えられます。

超高齢社会が訪れ人材不足が深刻化する2025年において、高齢化をはじめ人材の確保・育成・定着が業界全体の喫緊の課題となっています。

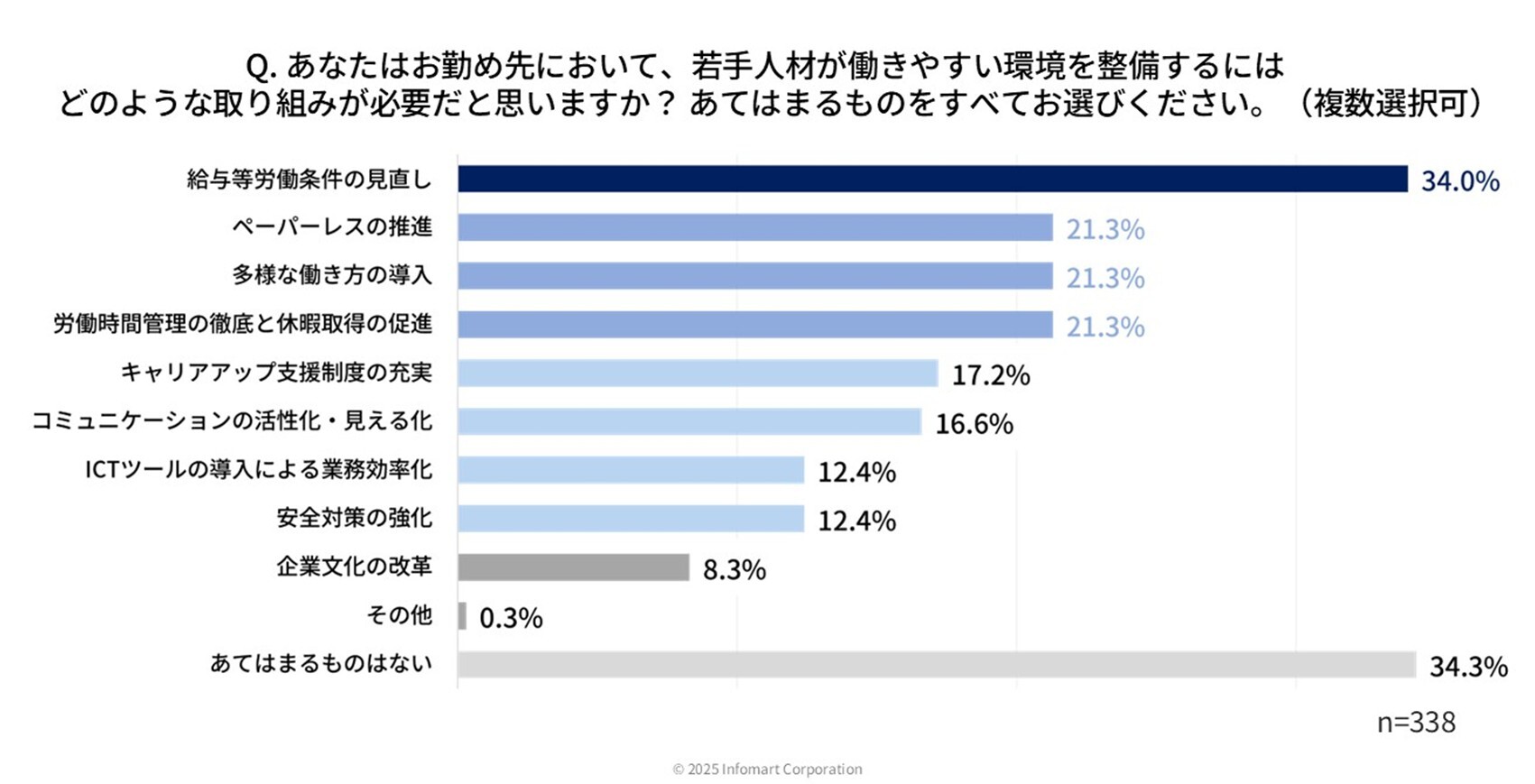

では、高齢化による人材育成が課題になっている中、若手人材が働きやすい環境を整備するためにどんな取り組みが必要なのでしょうか?

必要な取り組みは、「給与等労働条件の見直し」が3割以上で最も多い結果となりました。

若手人材を確保するためには、給与水準の引き上げはもちろんのこと、評価制度の透明化や福利厚生の充実等、将来にわたって安心して働けるような環境整備が不可欠です。

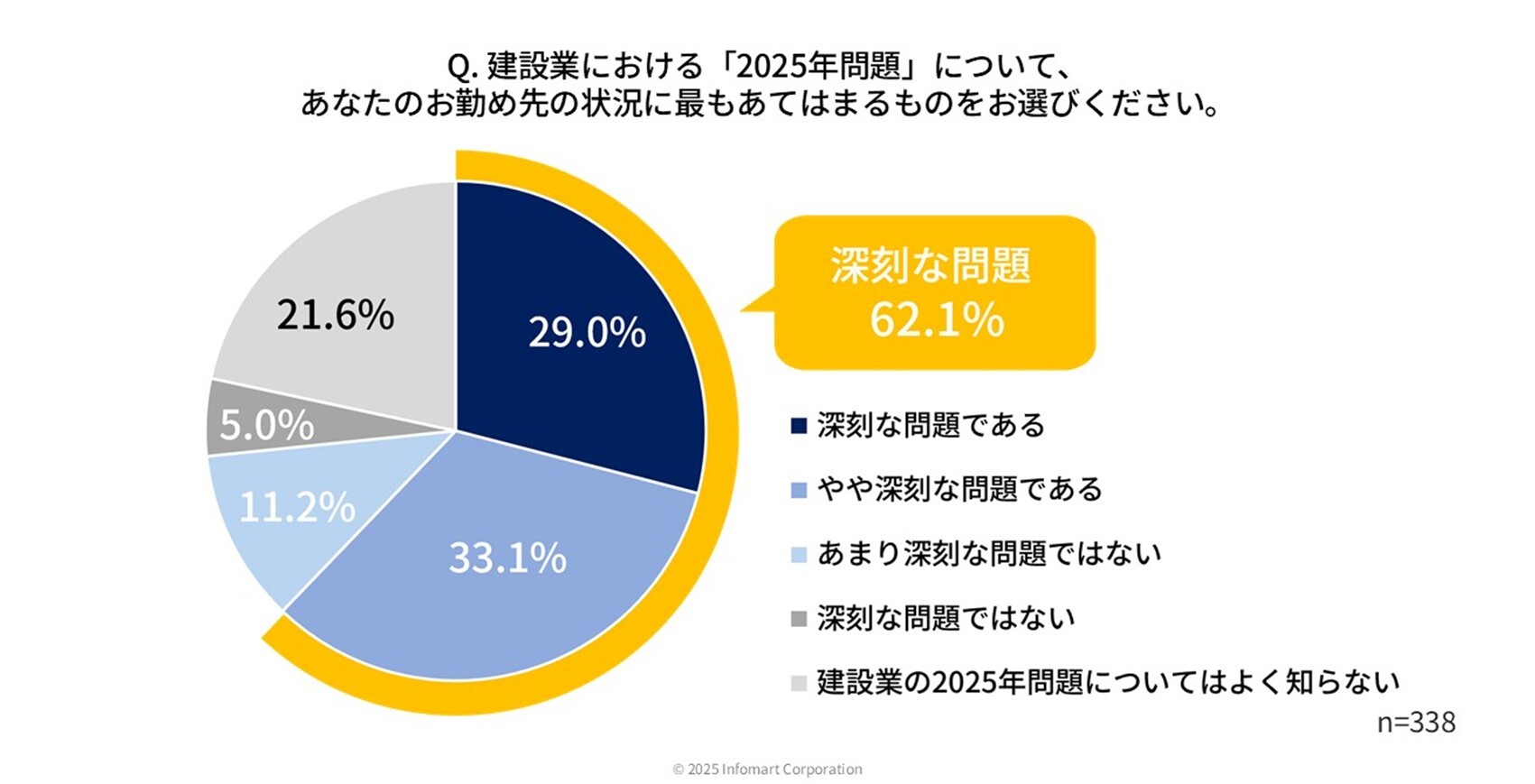

2025年問題について、勤め先の状況を伺ったところ、6割以上が深刻な問題と捉えていることが分かりました。

一方で、「建設業の2025年問題についてはよく知らない」は2割以上にのぼりました。

現場では日々の業務に追われ、制度改正や社会全体の課題にまで目を向ける余裕が持ちにくいことが背景にあると考えられます。

その結果、問題の深刻さは認識しつつも、十分に理解・共有されていない現状が浮き彫りになりました。

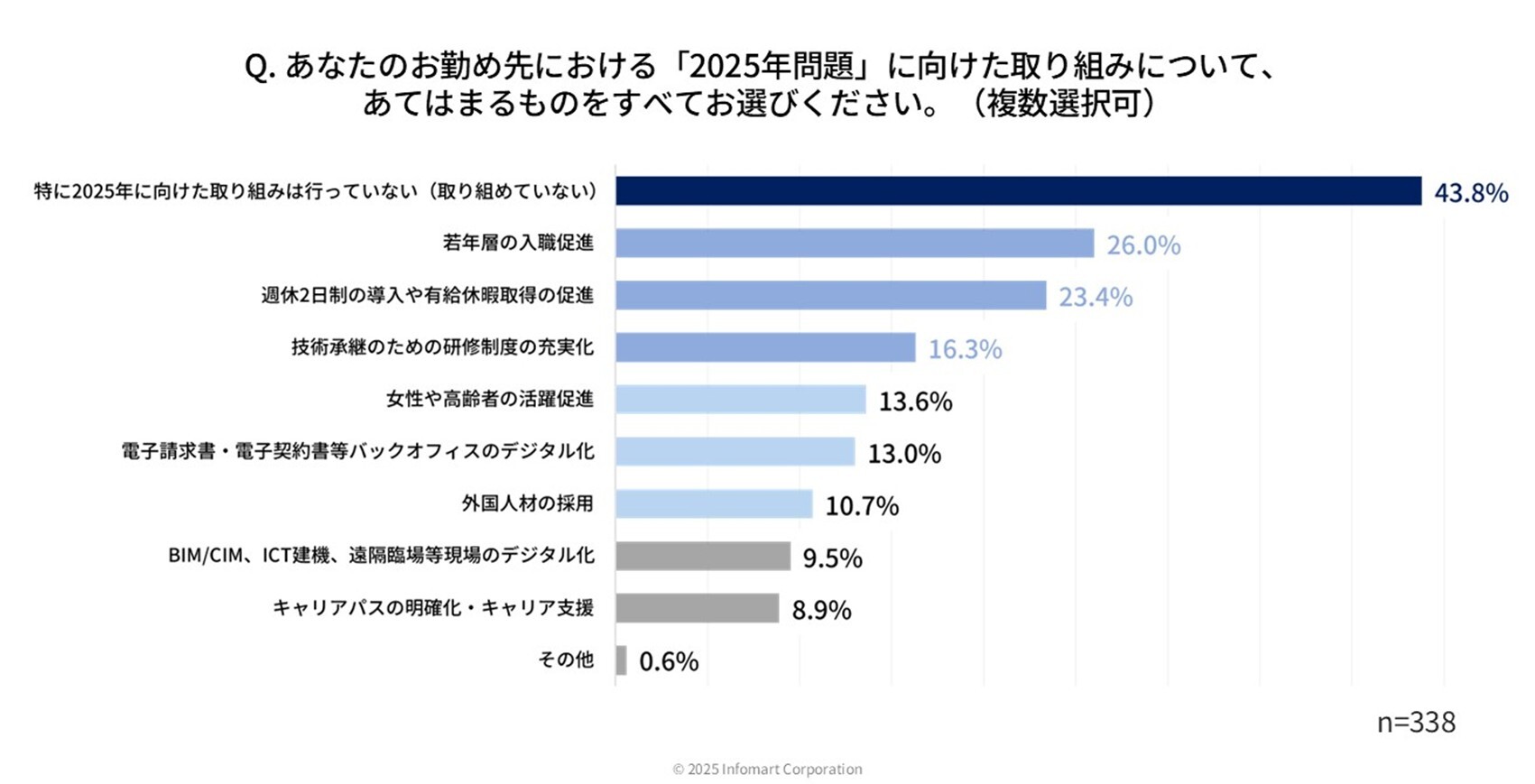

あわせて、2025年問題に向けた取り組み状況について伺ったところ、「特に2025年に向けた取り組みは行っていない(取り組めていない)」が4割以上で最も多く、取り組めていない企業が多いことが分かりました。

問題の深刻さは認識しているものの、具体的な行動に移せていない企業が多い現状が浮き彫りになっています。

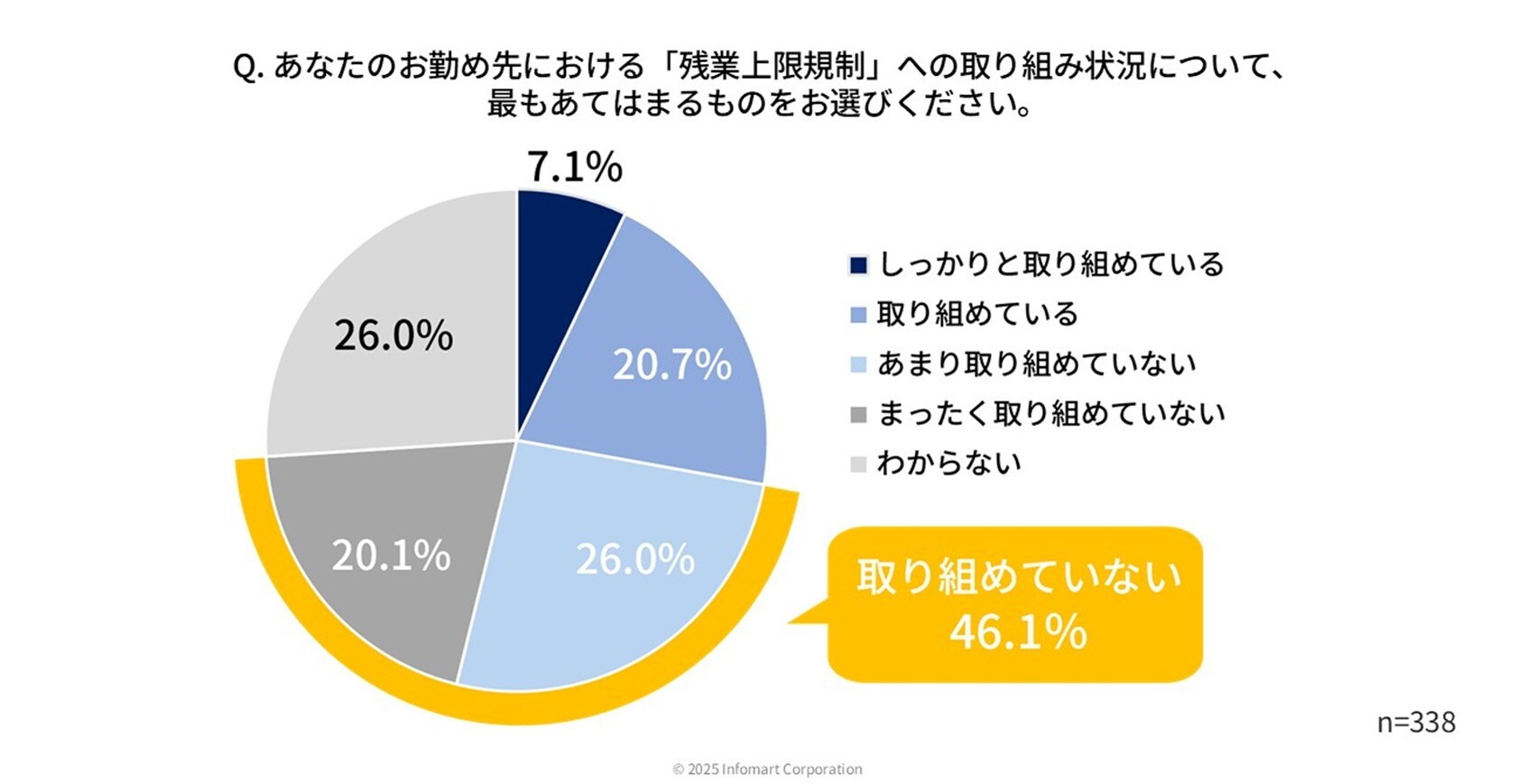

続いて、2024年4月に開始された「働き方改革関連法」の1つである「残業時間の上限規制」について、勤め先の取り組み状況を伺ったところ、約半数が取り組めていないことが分かりました。

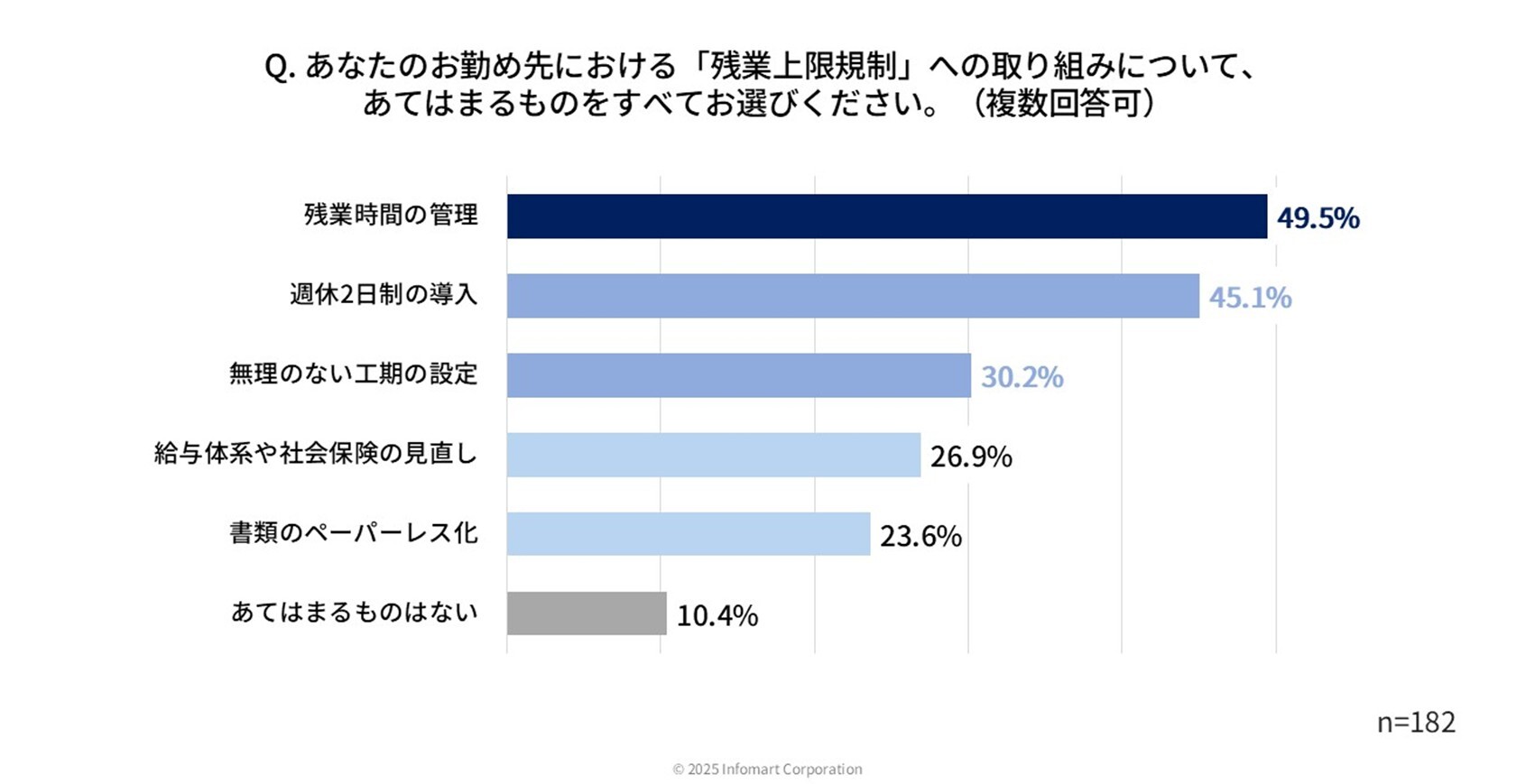

また、前問で「しっかりと取り組めている」「取り組めている」「あまり取り組めていない」のいずれかを回答した方に、具体的な取り組み内容を伺ったところ、「残業時間の管理」が約半数で最も多い結果となりました。

次いで「週休2日制の導入」「無理のない工期の設定」が続いています。

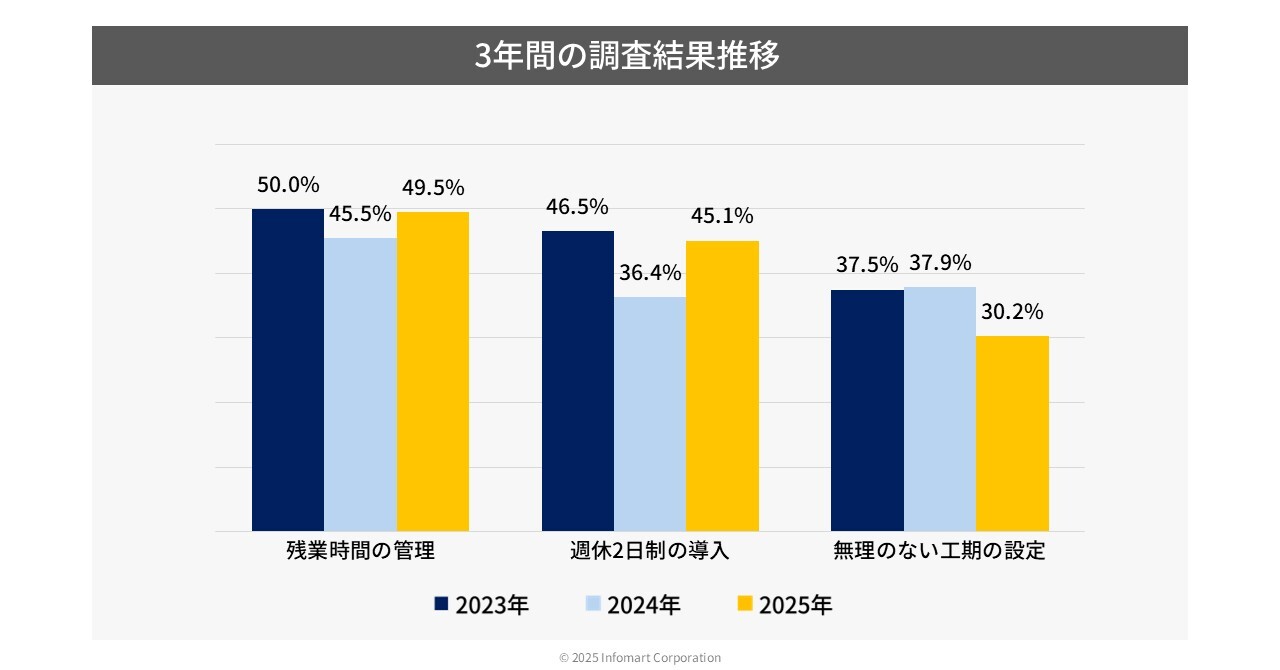

過去2年の調査結果においても、同様の3つの取り組みがトップを占めています。

残業上限規制の対応策として、建設業界ではこれらの取り組みが継続的に重視されていると言えます。

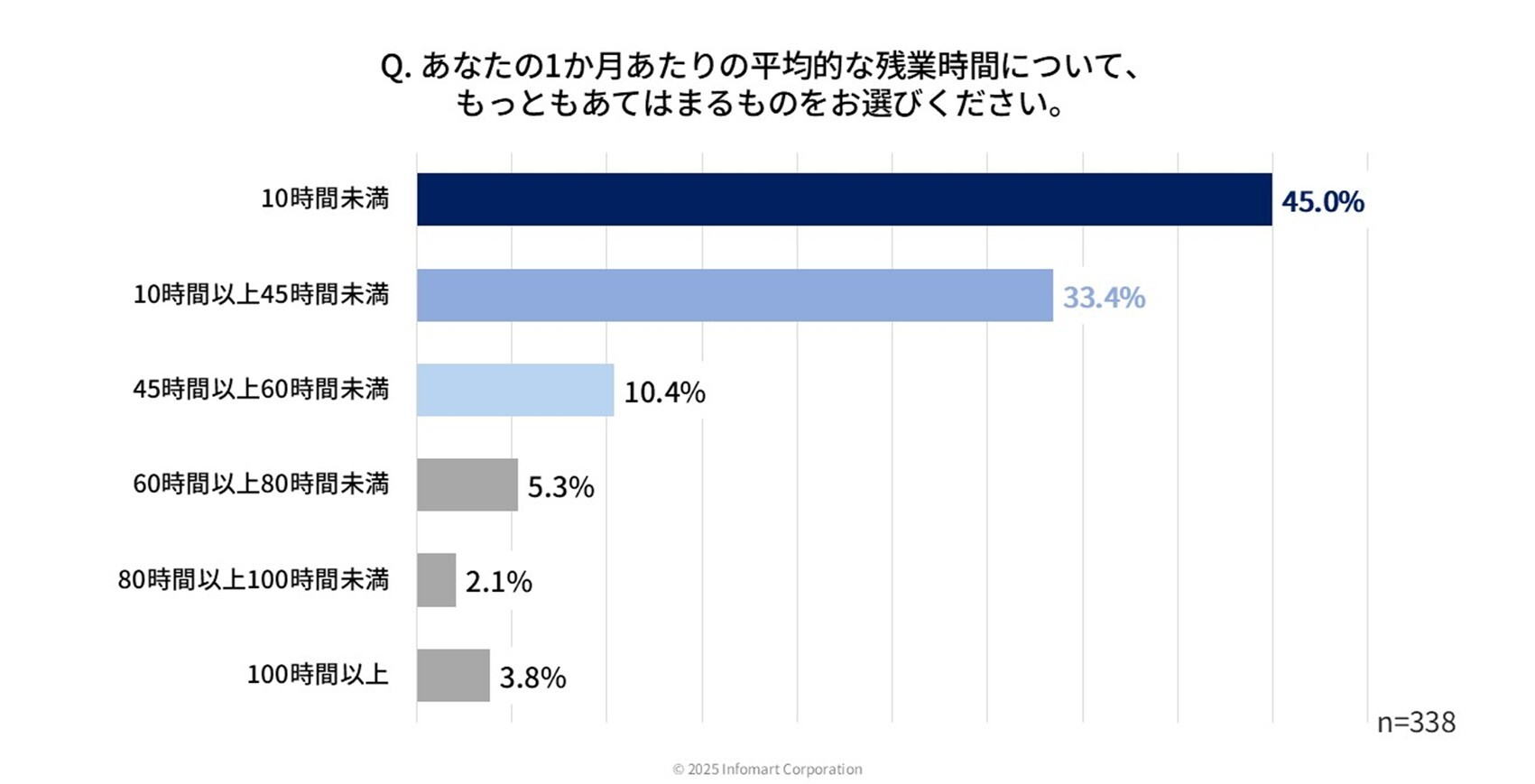

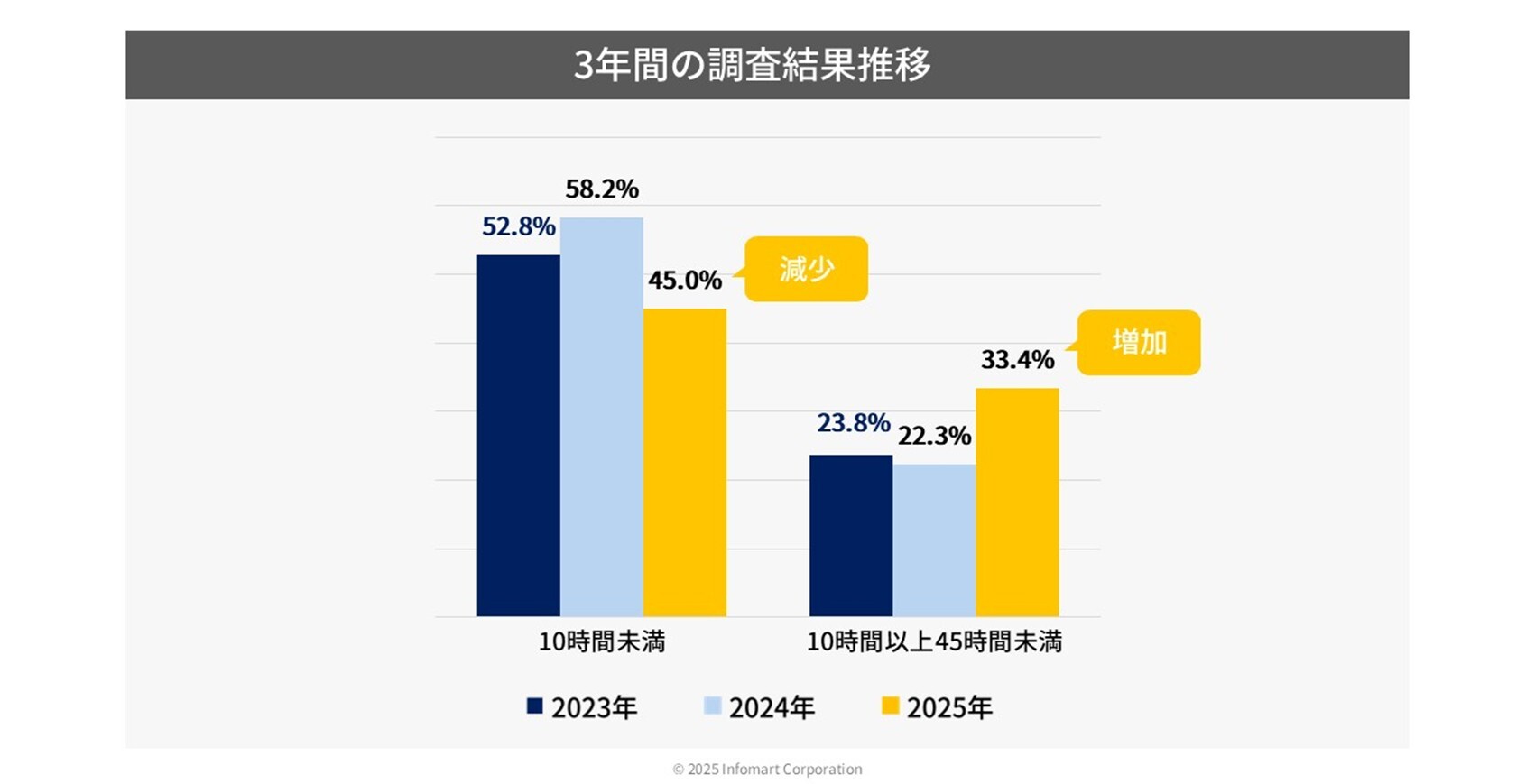

また、1か月の平均的な残業時間を伺ったところ、「10時間未満」が約半数で最も多い結果となりました。

過去2年の調査結果と比較すると、「10時間未満」は減少しているのに対し、「10時間以上45時間未満」が増加傾向となっています。

残業が減らない理由としては、以下があげられました。

働き方改革への対応を進めているものの、深刻化する人手不足が現場に大きなプレッシャーをかけ、結果として残業せざるを得ない状況が生まれていると考えられます。

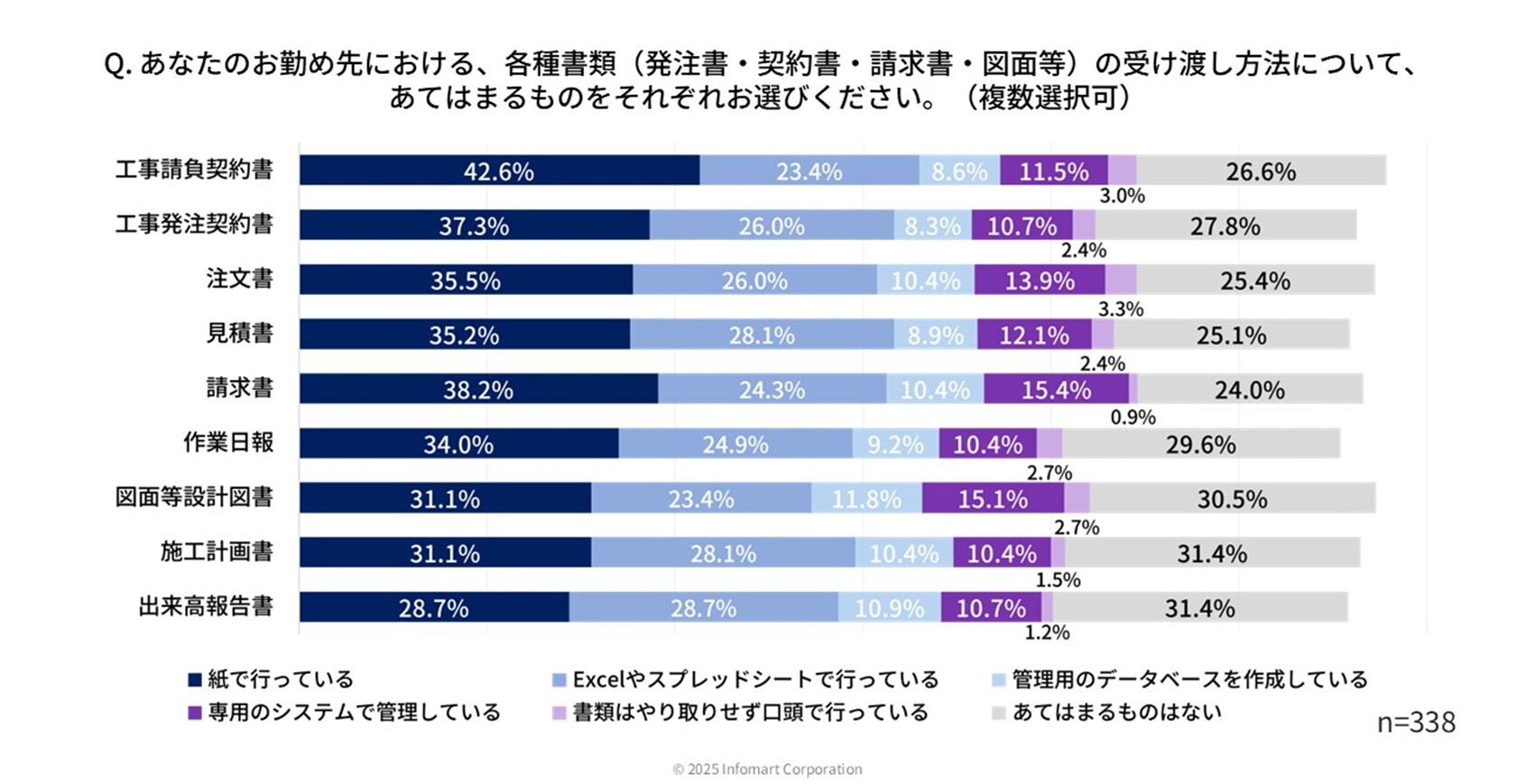

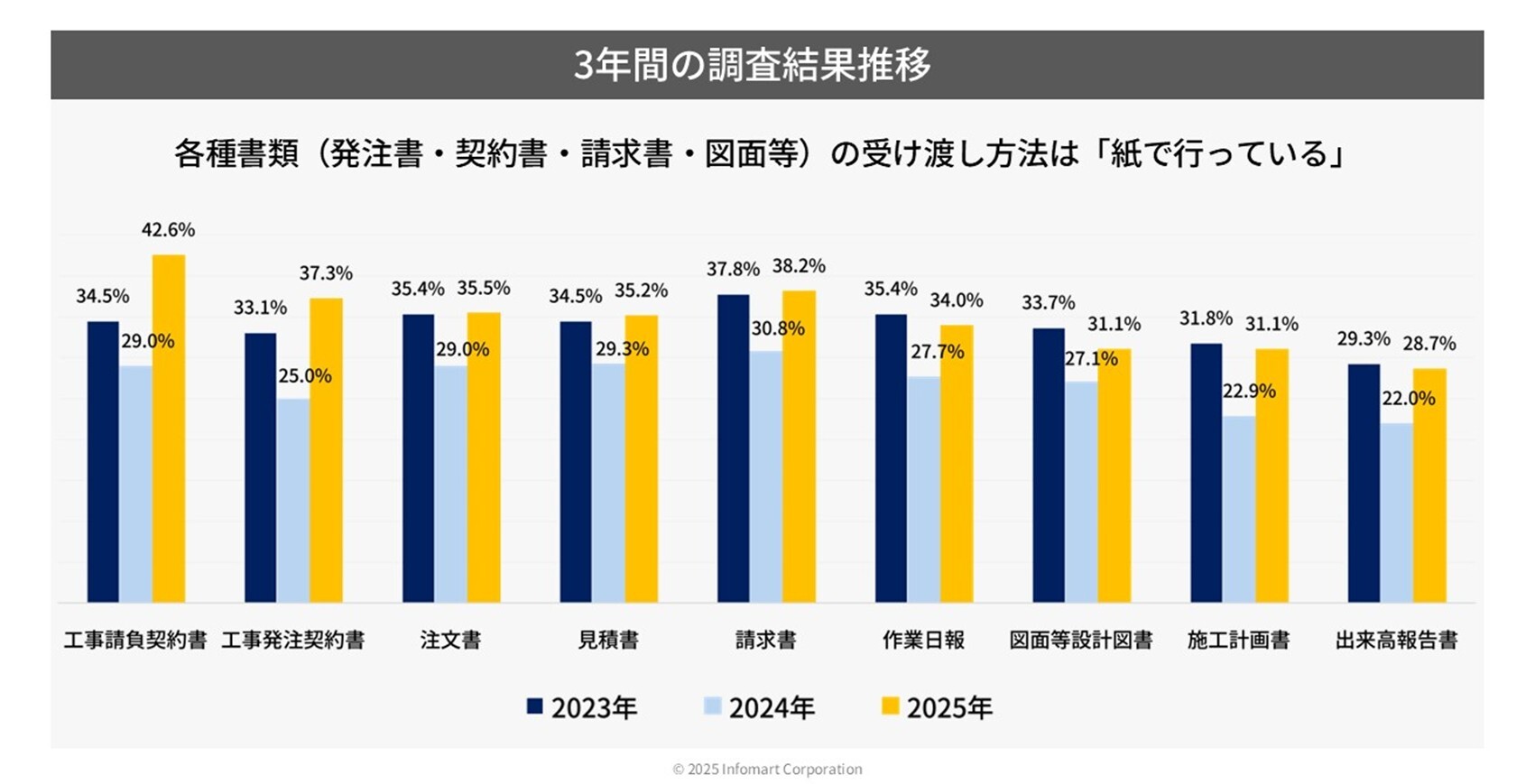

続いて、各種書類(発注書・契約書・請求書・図面等)の受け渡し方法について伺ったところ、いずれの書類においても「紙で行っている」が最も多く3割〜4割となりました。

過去2年の調査結果と比較すると、建設業界における書類の受け渡しは依然として紙が中心で、紙文化が根強く残る現状が浮き彫りになりました。

すべての帳票類で2024年よりも「紙で行っている」が増加している点は注視すべきポイントです。

デジタル化が加速する現代において、この状況は業界全体の生産性向上における大きな足かせとなっていると言えるでしょう。

特に、バックオフィス業務における原価管理と報告業務では、いまだに紙とExcelでのやり取りが多く、改善の余地が大きいと考えられます。

具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

・印刷・押印・郵送等をなくし、コストと手間を軽減

書類作成後の印刷、承認のための押印、そして郵送といった一連の作業は、時間と費用を伴うだけでなく、業務の停滞が発生します。

・システムを活用し、転記によるミスをなくす

手作業での転記は、時間と労力を消費するだけでなく、ヒューマンエラーの温床となります。

システムを選定する際は、自社の業務フローに合っているか?建設業界特有の要件に対応できるか?といった点を考慮することが重要です。

・書類の直接手渡しに伴う移動時間をなくす

書類を直接手渡しするために移動する時間は、本来のコア業務に充てられるべき貴重な時間です。

業務の迅速性を損なうだけでなく、緊急時の対応を遅らせる要因にもなり得ます。

今回の調査では、6割以上が2025年問題は「深刻な問題」と危機感を持つものの、4割以上が2025年問題に「取り組めていない」という結果になりました。

超高齢社会により人材不足が深刻化する中、2025年問題への対応は業界全体の喫緊の課題で、高齢化への対応が業界全体の優先事項になっていると推察できます。

特に若手人材の確保と残業時間の削減は避けて通れない課題で、その解決には業務の効率化が不可欠となります。

また、調査結果から、発注書・契約書・請求書といった帳票の受け渡しが依然として紙中心で、2024年と比較してもその傾向が強まっていることが見て取れます。

根強い紙文化が残る現状ですが、業務効率化を推進する上で、バックオフィス業務のデジタル化は比較的取り組みやすい施策の一つです。

帳票のやり取りをPDFやExcelではなくデジタルデータでやり取りすることで、業務負荷の大幅な軽減が期待できるでしょう。

さらに、デジタル環境を整えることは、単に労働力不足を解消するだけでなく、生産性向上や競争力強化に直結します。

優秀な若手人材を確保する上でも、デジタルツールを活用して業務の効率化を目指すことが重要です。

記事提供元

株式会社インフォマートは、1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。

主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、2025年9月現在で120万社以上が利用しており、プラットフォーム内の総流通金額は年間62兆円以上です。

株式会社インフォマート公式サイト(https://corp.infomart.co.jp/)

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

オフィスステーション導入事例集

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

経理業務におけるスキャン代行活用事例

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ

輸入消費税とは?関税との違いや計算方法、免税・非課税措置も解説

法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド

公開日 /-create_datetime-/