公開日 /-create_datetime-/

管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!

経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!

物価上昇や人件費の高騰といった経済環境の変化により、企業間取引にも新たな見直しが迫られています。

こうした中で注目されているのが「下請法」の改正です。

中小企業の利益保護や、価格転嫁の円滑化を目的に2026年1月から改正法が施行されます。

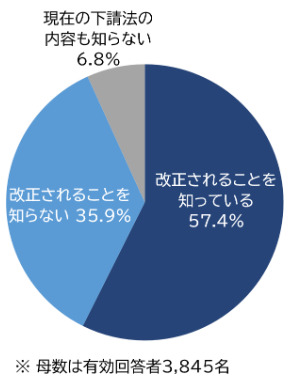

しかし、帝国データバンクの調査によれば、企業の認知度にはばらつきがあり、対応への課題も浮き彫りになっています。

本記事では、下請法改正の背景やポイント、企業の現状と今後の対応についてわかりやすく解説します。

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者(大企業など)による不公正な取引を防ぎ、中小企業の健全な経営を守るために制定された法律です。

法律名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと変更され、「中小受託法」や「取適法」などの略称が用いられることが想定されます。

今回の改正は、昨今の物価高騰や人件費の上昇といった経済環境の変化を背景に行われます。

中小企業が実際にかかるコストを、正当に取引価格に転嫁できるようにする仕組みの強化が目的です。

| 改正前 | 改正後 | 解説 |

|---|---|---|

| 親事業者・下請事業者 | 委託事業者・中小受託事業者 | 立場の対等性を明確化 |

| 手形支払い容認 | 手形支払い禁止 | 現金・振込等による迅速な支払いへ |

| 運送委託は対象外 | 運送委託を新たに対象に追加 | 物流業者も下請法の保護対象に |

| 資本金基準のみ | 従業員数(300人以上等)を追加 | 中堅企業も新たに対象に |

今回の改正ではいくつかの重要なポイントが盛り込まれています。

まず、「親事業者」「下請事業者」という呼称がそれぞれ「委託事業者」「中小受託事業者」に変更されます。

これは立場の上下関係を示す言葉を排し、より対等な関係を意識した呼称とすることで、取引の公正性を明確にする狙いがあります。

また、価格や代金について事前に協議せずに一方的に決定することが禁止されるほか、代金支払いにおいては手形払いが禁止となり、現金や振込での支払いが義務づけられます。

これにより、中小企業の資金繰りが安定することが期待されています。

さらに、これまで対象外だった運送委託も新たに対象に加えられ、物流業界における中小企業も保護の対象となります。

加えて、委託事業者の定義には「資本金」だけでなく「従業員数」も新たに加わり、300人以上(役務提供の場合は100人以上)の企業も対象に含まれるようになります。

前述したとおり、「改正下請法」は2026年1月1日に施行されます。

すでに国や関係省庁は、各地で説明会を開催したり、パンフレットや特設サイトでの情報発信を進めたりと、周知に向けた取り組みを始めています。

企業側にとっては、それまでの約半年間が、社内体制の整備や契約内容の見直し、支払い方法の確認といった準備期間となります。

一見すると施行日はまだ先のように思えますが、契約書の更新や社内規程の変更、担当者への教育など、着手すべき業務は多岐にわたるため、早期の対応が求められます。

出典:帝国データバンク「改正下請法に関する企業の意識調査(2025年) 」より

企業規模別に見ると、大企業では81.6%、中堅企業では85.6%が改正を認知している一方、中小企業では54.3%にとどまりました。

業種別では運輸業の認知度が71.2%と最も高く、製造業が59.4%、建設業が58.5%と続きます。

地域別では、近畿地方が最も高く60.2%、一方で北海道は42.4%と低い傾向にあり、地域格差も浮き彫りになりました。

特に中小企業においては、情報収集力の差や法改正への対応体制が整っていないことが、認知度の低さの要因と考えられます。

今後は業界団体や行政によるさらなる周知活動が必要とされるでしょう。

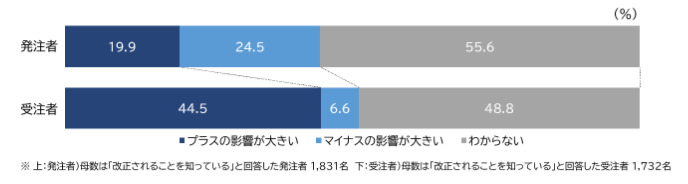

出典:帝国データバンク「改正下請法に関する企業の意識調査(2025年) 」より

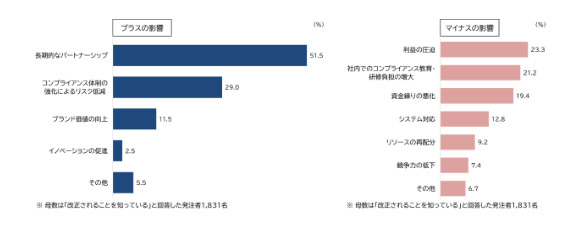

今回の法改正に対して、企業の間では期待と懸念が交錯しています。

受注側の中小企業からは、資金繰りや収益の安定につながるという前向きな声が多く寄せられています。

帝国データバンクの調査では、受注側の中小企業の44.5%が改正を「プラスに評価する」と回答しています。

中でも「資金繰りの安定」(29.8%)や「収益の安定化」(21.9%)といった経営の基盤を支える効果への期待が大きく、改正によってようやく価格交渉の余地が生まれるという声も聞かれます。

出典:帝国データバンク「改正下請法に関する企業の意識調査(2025年) 」より

一方で、発注者側である大企業・中堅企業の多くは「長期的なパートナーシップの構築」や「コンプライアンス強化」「ブランド価値の向上」といった点に期待を寄せており、サプライチェーン全体の健全化を評価する傾向が見られます。

出典:帝国データバンク「改正下請法に関する企業の意識調査(2025年) 」より

しかしながら、懸念の声も少なくありません。

受注者側では、「書類作成や監査対応の負担が増える」「既存の取引関係が見直される可能性がある」など、業務量の増加や不確定要素への不安が表れています。

発注者側においても、「価格転嫁による利益圧迫」や「社内教育・体制整備の負担」が指摘されており、法対応を機に業務プロセス全体の見直しを迫られる場面も出てくるでしょう。

2026年1月に施行される改正下請法は、中小企業の利益保護と価格転嫁の円滑化を目的に、企業間取引の在り方を大きく変える法改正です。

認知度においては企業規模や業種、地域によって差があり、とくに中小企業における情報格差が課題とされています。

法施行までに求められるのは、企業ごとの契約内容や支払い方法の見直し、社内への周知徹底、コンプライアンス体制の強化といった実務的な準備です。

管理部門にとっては、業務フローや文書管理の見直しも含め、対応範囲は広範に及びます。

企業規模や立場にかかわらず、改正下請法の意義を正しく理解し、適切な対応を講じることが、今後の公正で持続可能な取引関係を築く第一歩となるでしょう。

この記事を読んだ方にオススメ!

管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!

経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

オフィスステーション導入事例集

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

オフィスステーション年末調整

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

公開日 /-create_datetime-/