公開日 /-create_datetime-/

【管理部門・士業のビジネスケアラー実態調査】4人に1人が「介護と仕事の両立」を経験、うち8割が「働き方に影響」[MS-Japan調べ]

![【管理部門・士業のビジネスケアラー実態調査】4人に1人が「介護と仕事の両立」を経験、うち8割が「働き方に影響」[MS-Japan調べ]](/upload/img/news/news_thumbimage/1758108941/1200x0/13343.jpg)

近年、働きながら家族の介護を担う「ビジネスケアラー」が増えており、社会的にも注目を集めています。少子高齢化が進む日本では、介護を必要とする家族が増える一方で、仕事との両立を余儀なくされる人も増加傾向にあります。経済産業省の推計によると、その数は2030年に約318万人に達すると見込まれており、企業・個人双方にとって重要な課題となっています。

そこでマネジーでは、管理部門・士業で働くビジネスパーソンを対象に、「介護と仕事の両立」に関する独自調査を実施しました。介護経験の有無や働き方への影響、両立に対する不安、職場での支援の実態や制度のニーズなど、多角的に実態を探っています。

本記事では、ビジネスケアラーが直面する課題や不安、職場でのサポート状況、そして働き方や転職時に重視するポイントまで、最新の実態をご紹介します。ぜひご参考ください。

調査テーマ:「ビジネスケアラー」に関する実態調査

調査実施日:2025年8月14日~8月21日

調査方法:Webアンケート

調査対象:「マネジー」を利用する全国の管理部門・士業

有効回答数:242人

■■本リリースの転載・利用に関するお願い■■

本調査結果を掲載・利用される場合は、出典「MS-Japan調べ(https://www.manegy.com/news/detail/13343/)」と明記をお願いいたします。

4人に1人が「介護と仕事」の両立を経験。そのうち約8割が「働き方に影響」

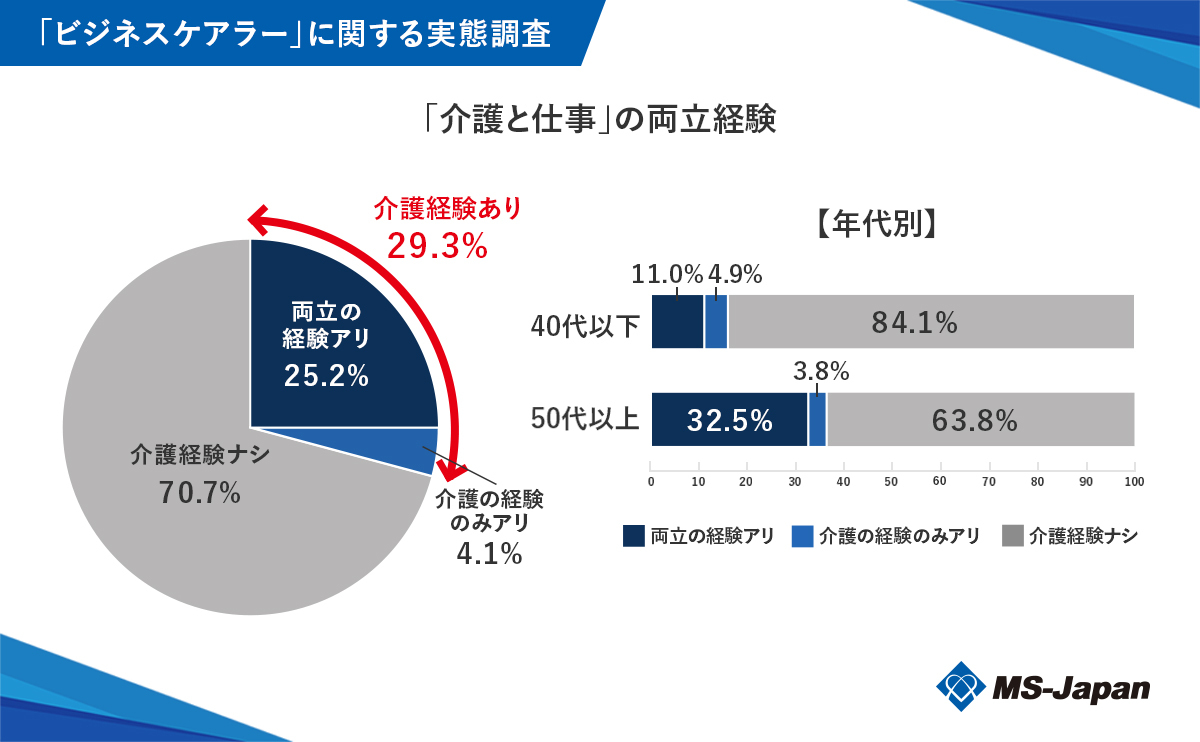

本調査では、まず「介護と仕事」の両立経験について尋ねました。

その結果、「介護と仕事の両立経験あり」は25.2%、介護の経験のみありは4.1%、介護経験なしは70.7% となり、全体の約3割が介護の経験があることが分かりました。

年代別に見ると、両立経験者の割合には明確な差が見られました。

40代以下では両立経験ありが11.0%にとどまる一方で、50代以上では、両立経験ありは32.5%と約3人に1人に上り、50代から両立経験者が増える傾向が見られました。

※全回答者のうち、仕事と介護の両立経験者に限定した61名の回答内訳

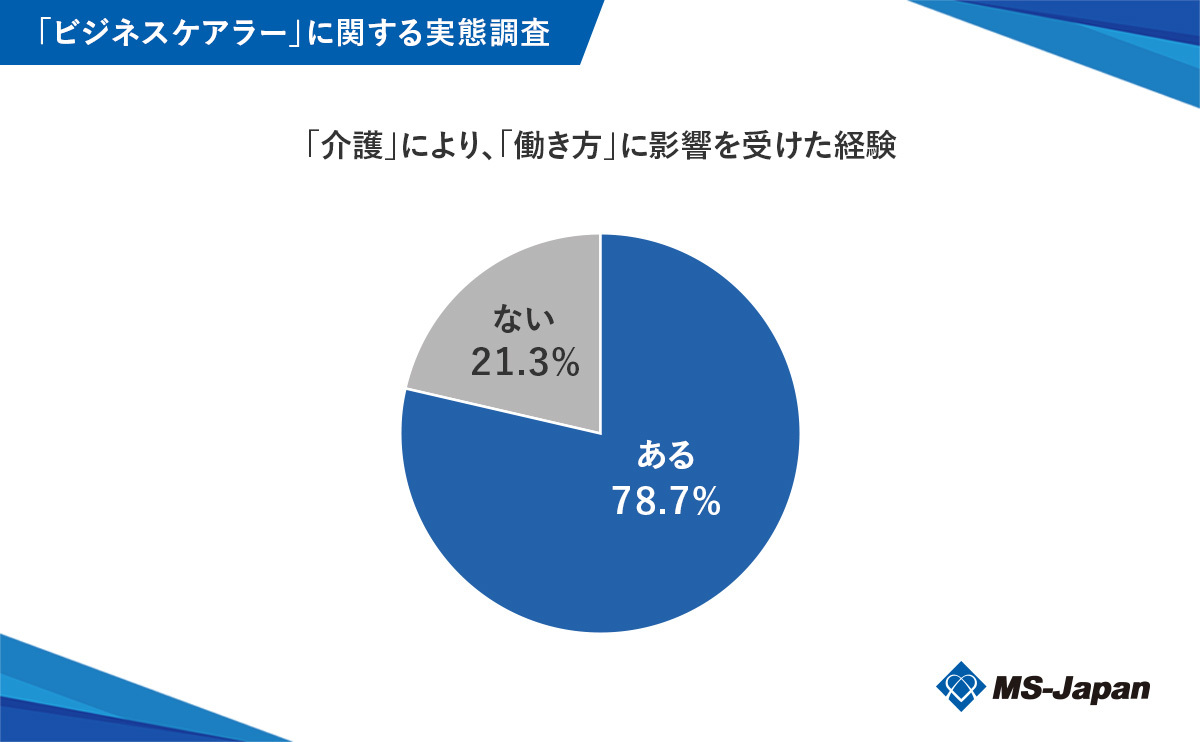

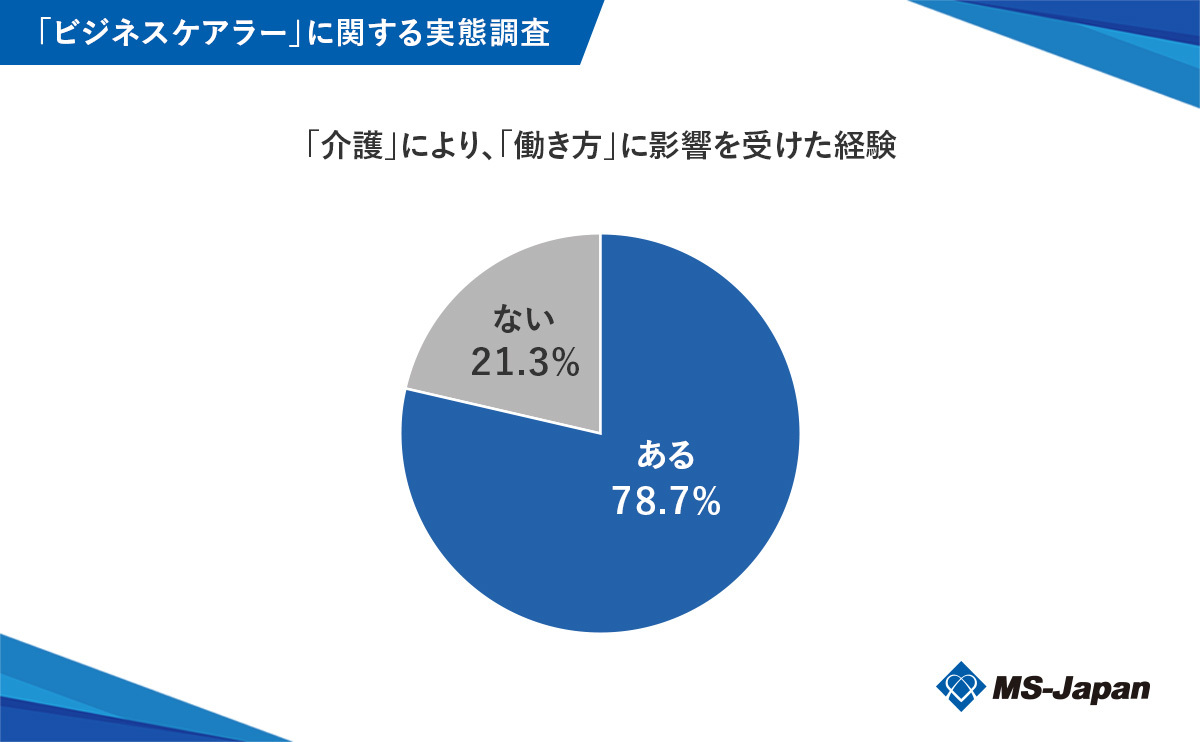

続いて、介護経験者を対象に「介護によって自身の働き方に影響を受けた経験」について尋ねました。

その結果、「影響を受けたことがある」と回答した人は78.7%にのぼり、多くのビジネスケアラーが働き方の調整を余儀なくされている実態が浮き彫りになりました。

さらに、全回答者を対象に「介護で働き方に影響を受けた人を職場で見たことがあるか」を尋ねたところ、「見たことがある」人は40.1%に達しました。

約4割が、身近で介護による働き方の変化を目にしていることになります。

自身が「介護と仕事を両立した経験あり」と答えた人は25.2%でしたが、職場での目撃経験はそれを上回る結果となりました。今後、介護と仕事の両立がますます身近な課題となる中で、こうした場面を目にする人はさらに増えていくと考えられます。

両立に不安を感じる人82.2%、不安トップは「精神的疲労の増加」64.0%

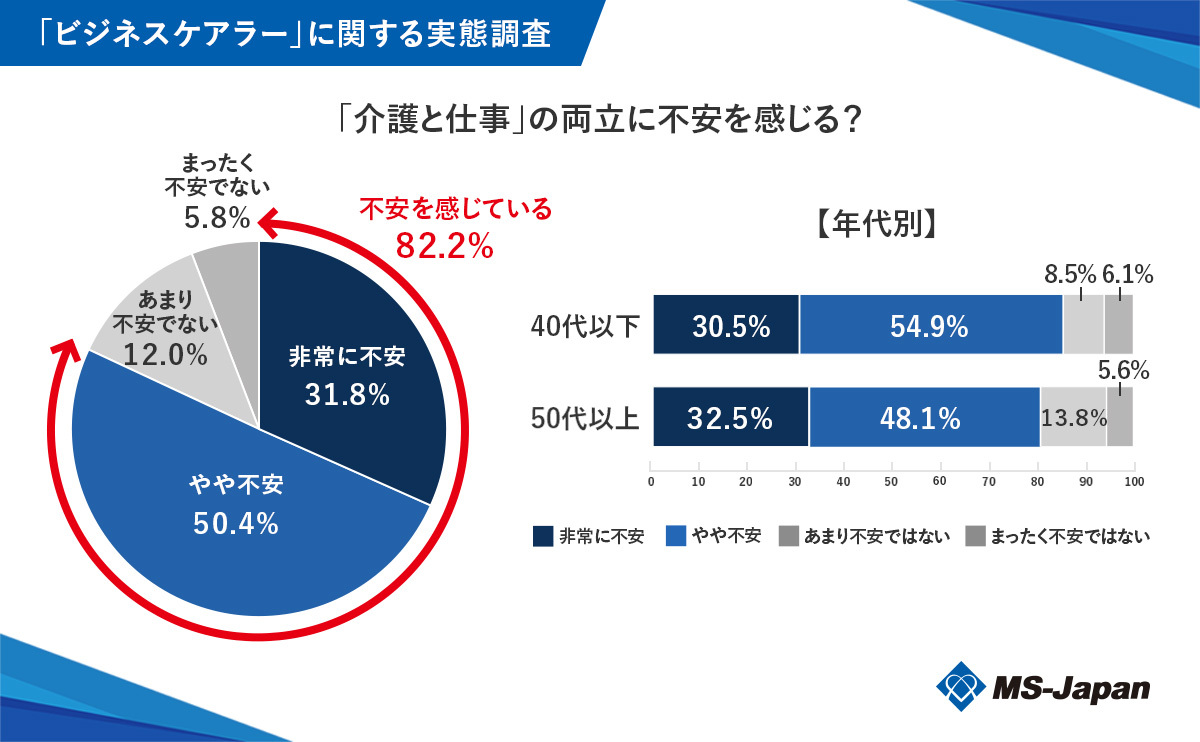

次に、現在もしくは将来における「介護と仕事」の両立に対する不安について尋ねたところ、「非常に不安」31.8%、「やや不安」50.4%で、全体の82.2%が不安を感じていることが分かりました。

年代別に見ても、40代以下で85.4%、50代以上で80.6%と、世代を問わず多くの人が不安を感じていることが示されました。介護経験の有無にかかわらず、多くの人が介護と仕事の両立を「自分事」として捉え、問題意識を持っていることがうかがえます。

※全回答者のうち、「まったく不安ではない」を除く228名の回答内訳

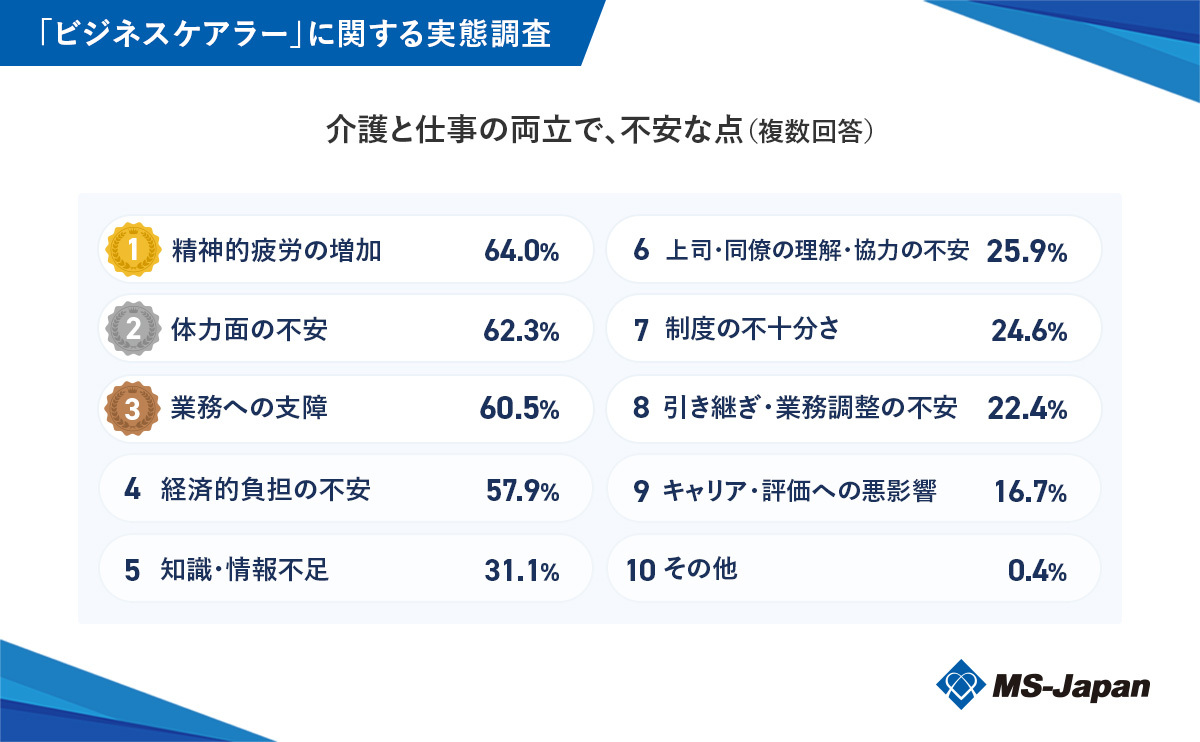

続いて、「介護と仕事」の両立で不安に感じる点を尋ねたところ、最も多かったのは「精神的疲労の増加」64.0%、次いで「体力面の不安」62.3%と、心身の負担増加が並びました。

次いで、「業務への支障」60.5%、「経済的負担の不安」57.9%と続きました。これら上位4項目はいずれも5割を超えており、心身の負担、業務への影響、経済的な懸念が多くの人に共通する不安であることがうかがえます。

これに対して、「知識・情報不足」31.1%や「上司・同僚の理解・協力の不安」25.9%、「制度の不十分さ」24.6%、「引き継ぎ・業務調整の不安」22.4%、「キャリア・評価への悪影響」16.7%などの制度面や情報面の不安も、2~3割の人にとって懸念事項となっていることが示されました。

職場のビジネスケアラー支援、67.4%が不満

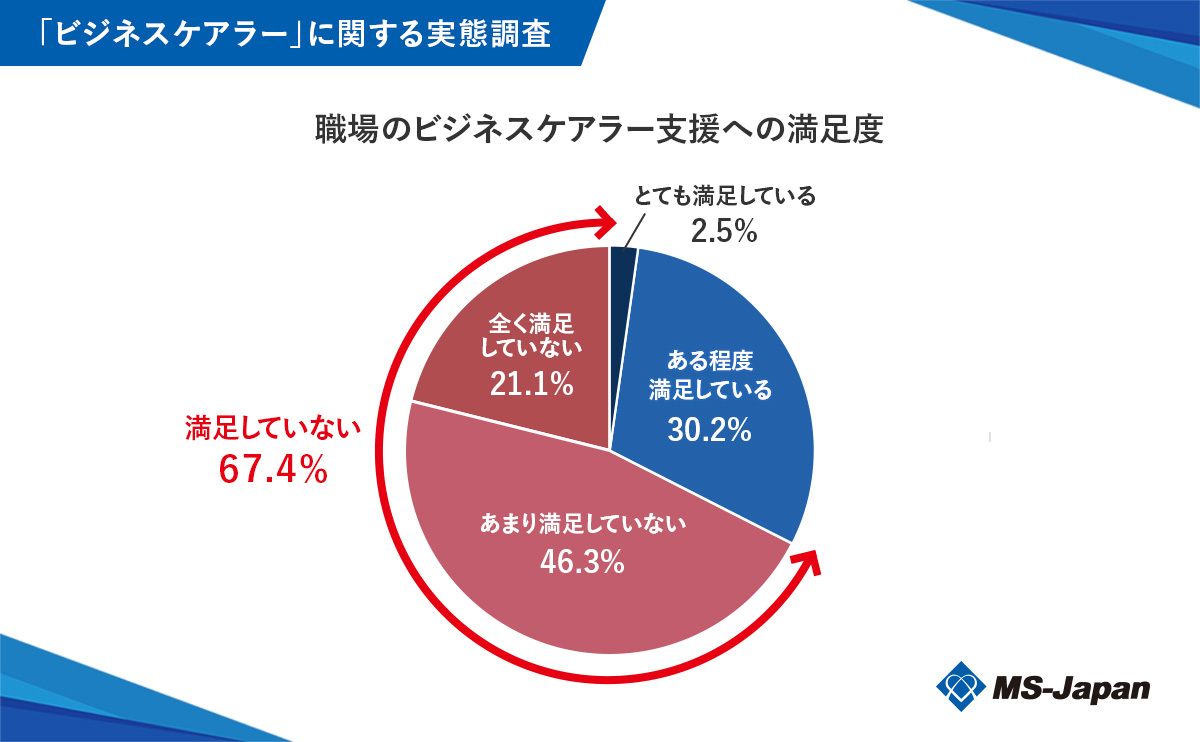

次に、職場のビジネスケアラー支援に対する満足度を尋ねたところ、「とても満足している」2.5%、「ある程度満足している」30.2%で、満足している人は合計32.7%にとどまりました。一方、「あまり満足していない」46.3%、「全く満足していない」21.1%で、満足していない人は合計67.4%に上りました。

全体として、十分な満足感を得られていない人が多く、制度やサポートの充実が課題であることが分かりました。

職場の取り組みでは、「経済的支援」や「欠勤時のフォロー体制」でニーズと導入率にギャップ

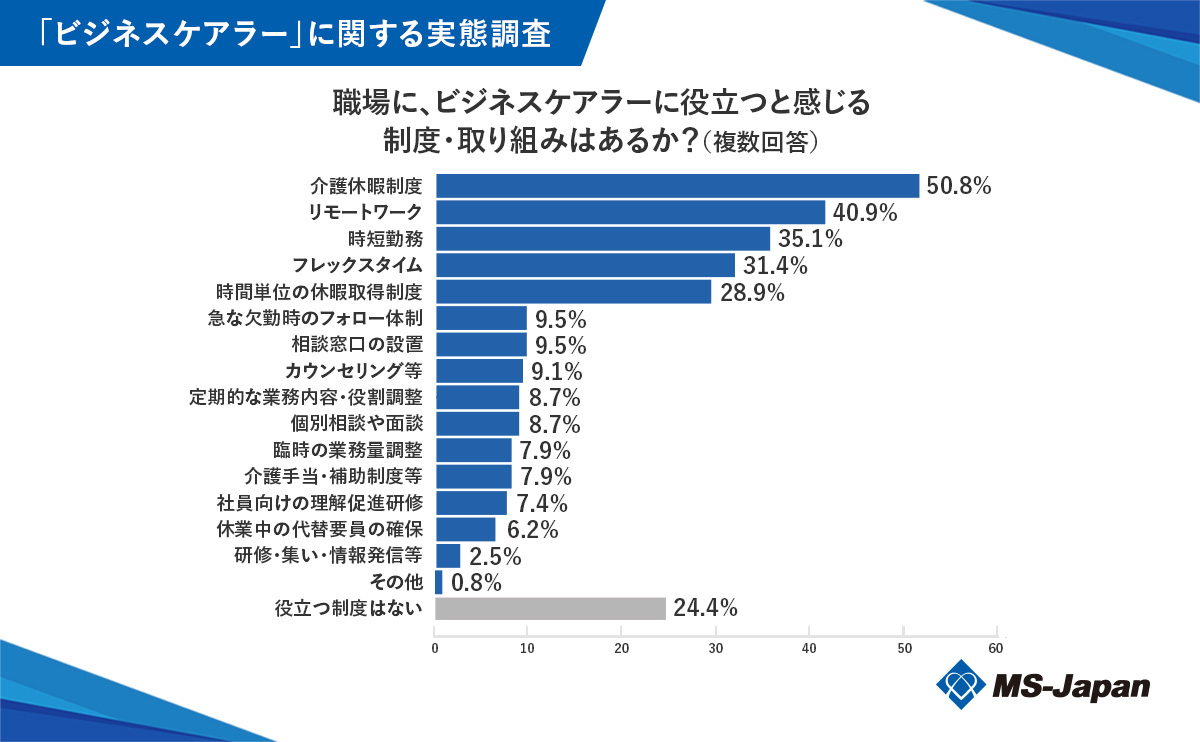

続いて、職場にビジネスケアラーに役立つと感じる制度・取り組みがあるか尋ねました。

その結果、全体の半数が「介護休暇制度」(50.8%)を導入しており、次いで「リモートワーク」(40.9%)、「時短勤務」(35.1%)、「フレックスタイム」(31.4%)といった柔軟な働き方の制度が続きました。「時間単位の休暇取得制度」も28.9%と比較的多く、柔軟勤務制度の導入が中心であることが分かります。

一方で、「急な欠勤時のフォロー体制」(9.5%)や「介護手当・補助制度」(7.9%)、「休業中の代替要員の確保」(6.2%)といった経済的支援や実務負担を軽減する仕組みは導入率が1割未満にとどまるなど、サポート体制の不足が浮き彫りとなりました。さらに、4人に1人にあたる24.4%が「役立つ制度はない」と回答しており、企業側の支援体制がまだ十分でない現状もうかがえます。

※全回答者のうち、ビジネスケアラーを支える取り組みとして求めているものがある人に限定した202名の回答内訳

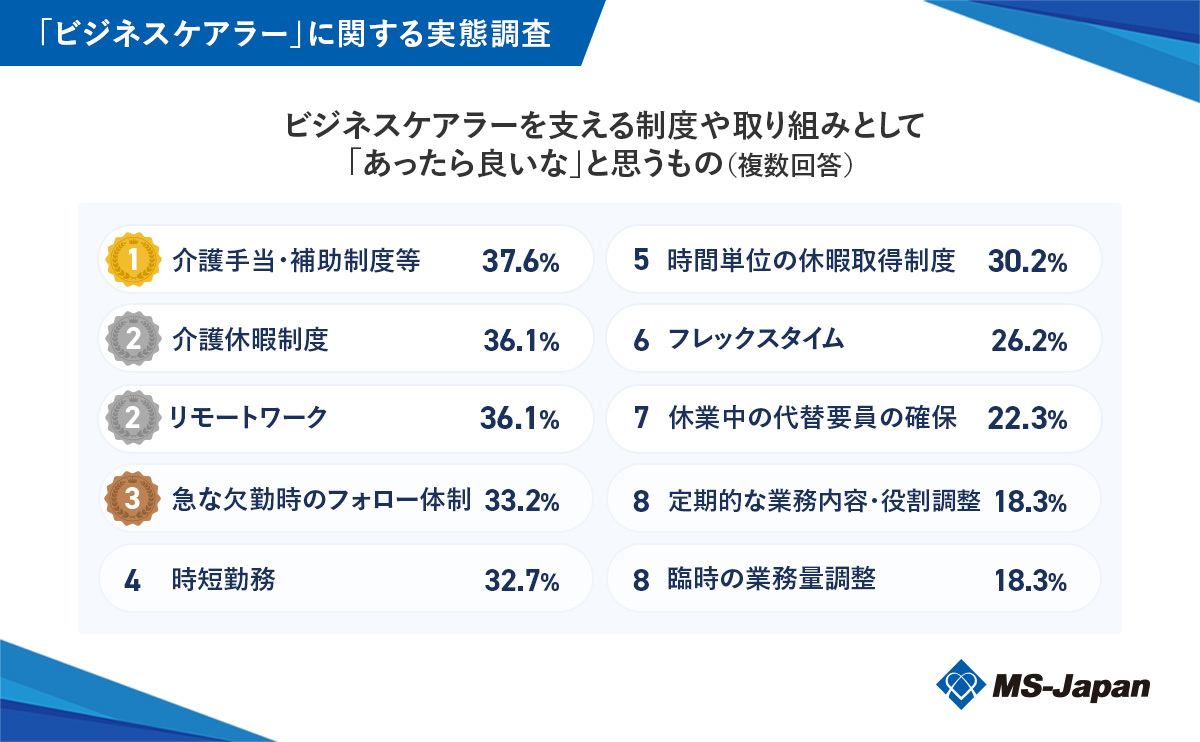

一方、ビジネスケアラーを支える制度や取り組みとして「あったら良いな」と思うものでは、上位は「介護手当・補助制度等」37.6%、「介護休暇制度」36.1%、「リモートワーク」36.1%、「急な欠勤時のフォロー体制」33.2%、「時短勤務」32.7%、「時間単位の休暇取得制度」30.2%でした。特に経済的支援や急な欠勤時のフォローに関しては、実際の導入は少ない一方で、従業員からの要望が高いことが分かります。

現状、多く導入されている柔軟な勤務制度に加え、こうした経済的支援やフォロー体制など、ビジネスケアラーが真に必要としている支援をいかに充実させていくかが、今後の企業の課題といえるでしょう。

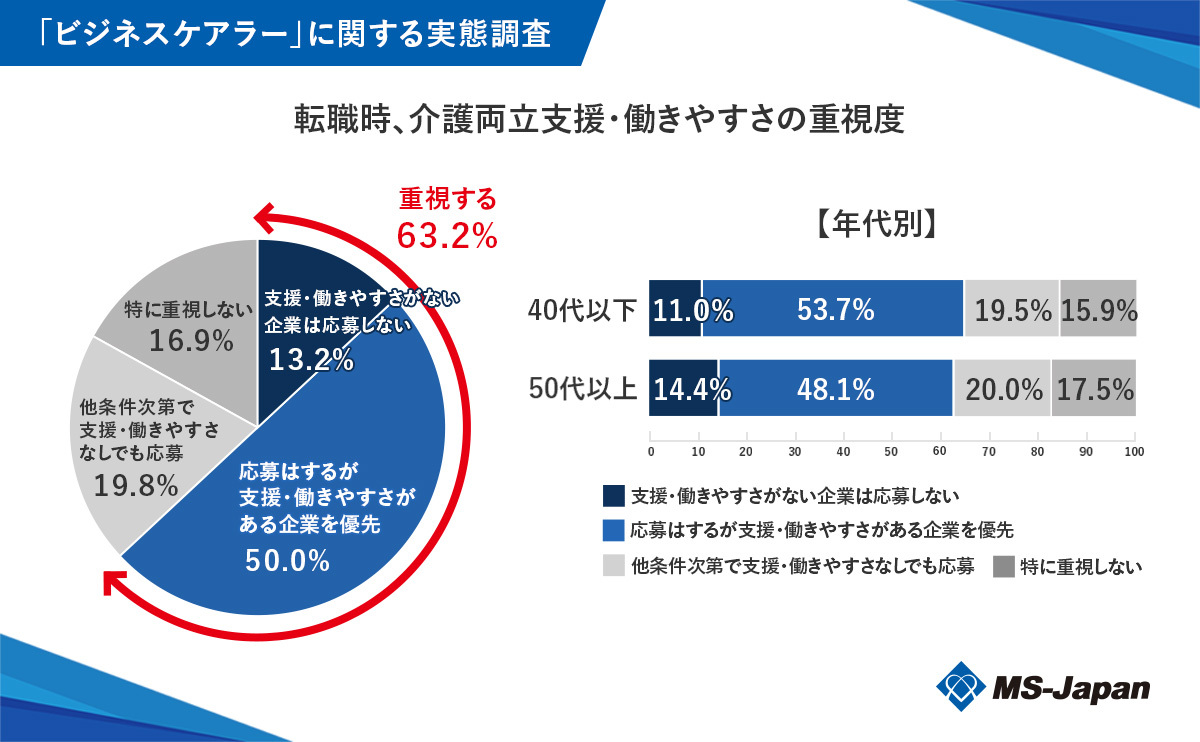

転職先での「介護両立支援や働きやすさ」、世代を問わず6割以上が重視

最後に、転職時に介護と仕事の両立支援や働きやすさをどの程度重視するかを尋ねました。

その結果、「支援・働きやすさがない企業は応募しない」13.2%、「応募はするが支援・働きやすさがある企業を優先」50.0%と、全体の63.2%が、転職先に両立支援や働きやすさを重視していることが分かりました。

年代別に見ても、40代以下・50代以上ともに重視する人は6割を占め、世代を問わず両立支援や働きやすさを重視する傾向が強いことが示されました。

この結果から、転職先選びにおいて介護両立支援や働きやすさは多くの人にとって重要な条件であり、企業側も制度の整備や働きやすい環境づくりが求められるといえるでしょう。

まとめ

今回の調査で分かった管理部門のビジネスケアラーの実態は、以下のとおりです。

- 「介護と仕事」の両立経験者は25.2%

- 両立経験者のうち、約8割が働き方に影響を受けたと回答

- 介護で働き方に影響を受けた人を職場で見たことがある人は40.1%

- 介護と仕事の両立に不安を感じる人は82.2%

- 不安の内容トップは「精神的疲労の増加」64.0%

- 職場のビジネスケアラー支援、67.4%が不満と回答

- 職場に導入されている制度は、介護休暇やリモートワーク、時短勤務などの柔軟勤務が中心

- 従業員が「あったら良い」と思う制度は、経済的支援(37.6%)がトップ

- 転職時、世代を問わず63.2%が介護両立支援や働きやすさを重視

本調査で明らかになった管理部門のビジネスケアラーの課題は、精神的・経済的負担や支援体制の不足など多岐にわたります。企業に求められる両立支援や働きやすさは、転職時にも多くの方が重視しており、制度整備は人材確保のカギになるでしょう。

本調査を実施した「MS-Japan」は、創業35年のリーディングカンパニーとして、管理部門と士業の転職に特化した転職エージェントです。経理・人事・法務・経営企画・内部監査などの管理部門に加え、弁護士、公認会計士、税理士などの資格者の方々に対し、専門的な転職やキャリア支援を行っています。

給与や働き方、キャリアの見直しを検討される際は、各職種・資格に精通したキャリアアドバイザーへぜひご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由

ニュース -

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説

ニュース -

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較

ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~

ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計

ニュース -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

ニュース -

【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ

ニュース -

輸入消費税とは?関税との違いや計算方法、免税・非課税措置も解説

ニュース -

法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド

ニュース