公開日 /-create_datetime-/

【税理士執筆】BPO対応とは?税理士が教える経理アウトソーシングの進め方と注意点

業務の効率化や人材不足への対応が求められる中、近年注目されているのが「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」です。

BPOは単なる外注や業務の切り出しにとどまらず、経理・会計といったバックオフィス領域を専門家に委託することで、企業の経営資源をコア業務に集中させる手法として広がっています。

しかし、メリットだけを期待して安易に導入すると、情報共有の不備や内部統制の弱体化など、思わぬリスクを招くこともあります。

本記事では、税理士の立場から、経理BPOの基本的な考え方と導入の進め方、そして失敗しないための注意点をわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

▼この記事を書いた人

宮川 大介

sankyodo税理士法人

CTO 税理士

2009年より都内税理士法人にて中小零細企業から上場会社の税務を担当。

連結納税システム導入コンサルティングでは述べ100社以上の導入に関わり、講師等を担当。

システムエンジニアの経験から、生産性向上を目的とした会計・税務システムの導入・業務改善コンサルティングを行う。

2019年sankyodo税理士法人にマネージャーとして入社

2021年sankyodo税理士法人のパートナーに就任

BPOとは?

BPOとは、企業が自社の業務プロセスの一部を外部の専門機関に委託することを指します。

簡単に言えば、経理や人事、給与計算といったバックオフィス業務を専門家に任せることで、企業は自らのリソースを本来のコア業務に集中できるという仕組みです。

その意味は単なる「業務の丸投げ」ではなく、ノンコア業務を専門家に任せて専門性や最新の仕組みを取り入れることで、業務の品質向上・効率化・コスト削減を同時に実現する点にあります。

たとえば、経理業務をBPO化すれば、社内に担当者を抱える場合と比べ、正確性の担保や最新の法令対応を専門家が担うため、経営者は数値に基づいた意思決定をスピーディに行えるようになります。

つまり、BPOの導入は単なる外注の手段ではなく、経営の高度化を支える戦略的な選択肢なのです。

BPOとアウトソーシング・派遣・ITOの違い

BPOは、外部に業務を委託するという点で「アウトソーシング」と混同されることがよくあります。確かにBPOはアウトソーシングの一種ですが、両者には明確な違いがあります。

一般的なアウトソーシングは「特定の業務」や「一時的な作業」を外部に任せるのに対し、BPOは業務プロセス全体を包括的に委託し、その運用や改善までをパートナーと一体となって担う点に特徴があります。

簡単に言えば、アウトソーシングが「作業代行」なのに対し、BPOは「業務そのものの継続的な運営・進化の委託」という意味を持ちます。

また、「派遣」との違いも重要です。派遣は人材を一時的に企業に送り込み、業務指示は社内で行う仕組みです。

一方、BPOは指示系統そのものを外部に移管する点で根本的に異なります。派遣は「人を借りる」モデルであり、BPOは「仕組みごと任せる」モデルと整理すると理解しやすいでしょう。

たとえば経理の派遣スタッフを依頼した場合、業務フローの構築や判断は社内で行わなければなりません。

しかしBPOなら、経理処理の体制設計やルール整備も含めて外部専門家が担い、品質や効率の責任を負います。

さらに、しばしば比較されるのがITO(Information Technology Outsourcing)です。

ITOはITインフラの保守運用やシステム開発など、IT領域に特化した外部委託を指します。

これに対し、BPOは経理・人事・総務など幅広い業務領域を対象にでき、場合によってはITOと組み合わせることで効果を最大化します。

たとえば経理BPOでは、単に仕訳を外部で処理するだけでなく、クラウド会計やRPAなどのIT基盤をセットで導入し、効率性と正確性を両立させるケースが一般的です。

つまり、BPOは業務プロセスのアウトソーシングを土台としつつ、ITや専門知識を取り入れることで、企業の経営資源をより戦略的に活用できる枠組みと言えるのです。

このように、アウトソーシング・派遣・ITOと比較すると、BPOは「業務全体の運営を外部の専門家に委託する」という点で最も包括的かつ戦略的な手法です。

特に中小企業では、経理や人事といった専門性が求められる領域をBPO化することで、限られたリソースを事業成長に集中できるメリットがあります。

ただし、その一方で、委託先との情報共有の仕組みや内部統制の維持は経営者自身が意識して設計する必要があります。

BPOは「任せっぱなし」ではなく「共に業務を進化させる」仕組みであることを理解することが、導入成功の第一歩となります。

会計・経理・人事でのBPO事例

BPOの効果を具体的に理解するには、実際の会計・経理・人事業務での事例をイメージするのが有効です。

これらの領域は専門性が高く、かつ日常的に発生する定型業務が多いため、BPOとの親和性が非常に高い分野と言えます。

【会計】

たとえば月次決算や年次決算に必要な仕訳入力、固定資産の管理、消費税の集計などを外部の会計専門チームに委託するケースがあります。

これにより、社内で煩雑な入力やチェックを行う必要がなくなり、経営者は「今月の利益はどれくらいか」「資金繰りはどうか」といった意思決定に直結する数字をタイムリーに把握できます。

さらに税理士が関与するBPOであれば、単なる会計処理の代行にとどまらず、税務面からのアドバイスも受けられる点が大きな強みです。

【経理】

請求書の発行や入金消込、支払処理といった日常的な経理業務は、企業規模を問わず発生します。これらをBPOで外部に委託すれば、担当者の負担軽減だけでなく、人的ミスの削減にもつながります。

近年は、クラウド請求システムと連携させたBPOサービスも多く、ペーパーレス化や自動化を前提とした効率的な経理体制を整えることが可能です。経理担当者が慢性的に不足している中小企業にとっては、最小限の人員で正確かつスピーディに経理を回せる仕組みとして有効です。

【人事】

人事は採用から労務管理、給与計算まで幅広い業務がありますが、中でも給与計算や社会保険の手続きは専門知識が求められる上、ミスが許されない分野です。

ここをBPO化すれば、法改正への対応や計算の正確性を外部専門家に任せることができ、企業は安心して人材活用や組織づくりといった本来注力すべき分野に集中できます。

さらに、採用活動においても、求人広告の出稿から応募者対応までをBPOとして委託すれば、採用フローを効率化し、短期間で必要な人材を確保することが可能です。

このように、会計・経理・人事といったバックオフィス業務は、BPOを導入することで「専門性の確保」「効率化」「コスト削減」の三つを同時に実現できる分野です。ただし、委託範囲や情報共有の仕組みを明確にしないと、逆に混乱を招く恐れもあります。

lockこの記事は会員限定記事です(残り7436文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

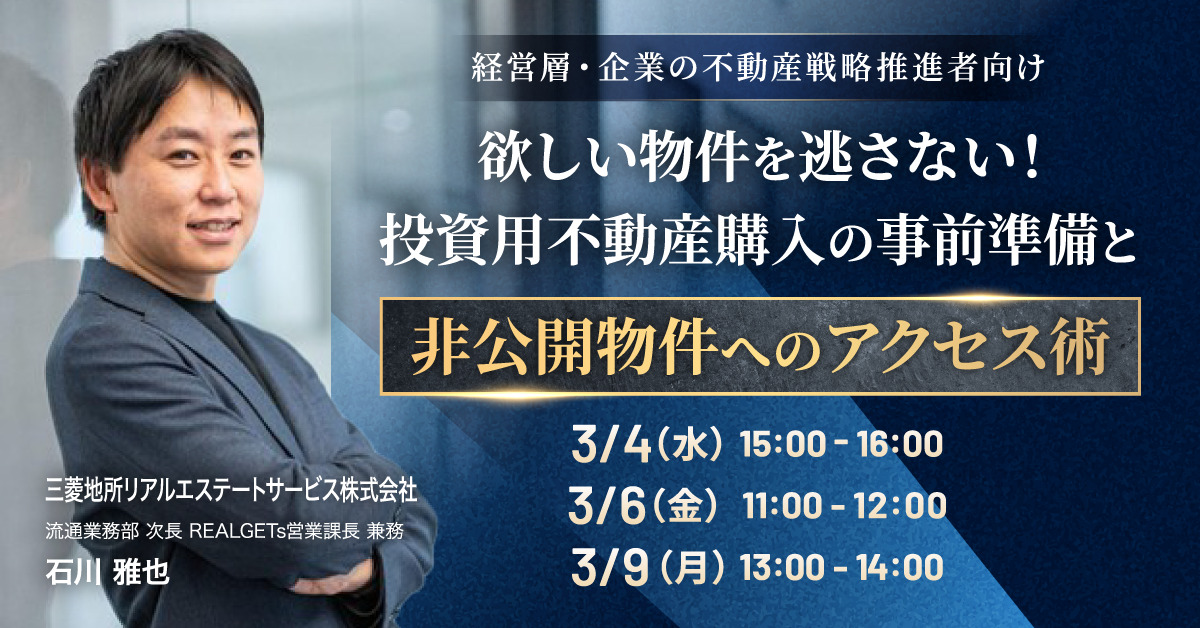

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説

ニュース -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢

ニュース -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説

ニュース -

会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説

ニュース -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説

ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点

ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点

ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

ニュース