公開日 /-create_datetime-/

管理部門の業務に役立つノウハウ集や、効率化に関するヒント、成功導入事例を総まとめ!

最新トレンドがわかる幅広い資料をぜひご活用ください。

毎年11月11日は厚生労働省が制定した「介護の日」であり、社会全体で介護について考え、支え合う意識を促進する趣旨で設けられました。

高齢化が進行するなか、介護を担う家族や就業者への社会的関心が急速に高まっており、企業の管理部門では従業員への両立支援策や制度整備が喫緊の課題となっています。

高齢化が進み、家族の介護はもはや一部の人だけの問題ではなくなりました。

この背景には、団塊世代の高齢化と要介護人口の増加、地域と家庭の助け合い機能の一部低下などがあります。

多くの企業の管理部門では、従業員が介護と仕事を両立できる環境をどのように整備するかが大きな関心事となっています。

介護離職によって貴重な人材が現場から離れ、企業の生産性やノウハウ継承に大きな影響を与えるリスクが顕在化しているためです。

国もこうした社会背景を鑑み、家族介護と就労両立に伴う課題の共有や啓発を支援し、「介護の日」を毎年提唱しています。

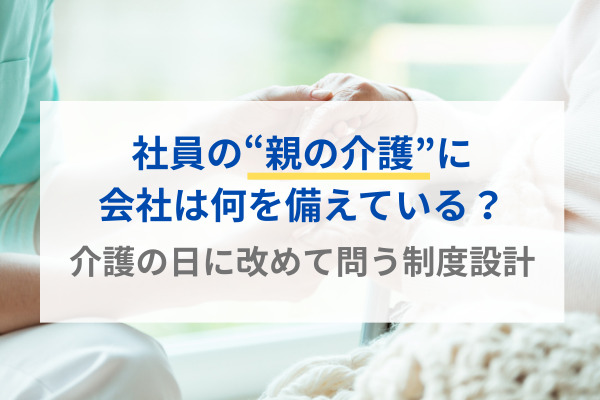

MS-Japanが8月に実施した「【管理部門・士業のビジネスケアラー実態調査」では、管理部門や士業など、専門職でも介護の経験を持つ人は全体の約3割に達し、特に50代では約3人に1人が両立経験者となっているなど、働き盛り世代での介護両立が顕著ということが分かりました。

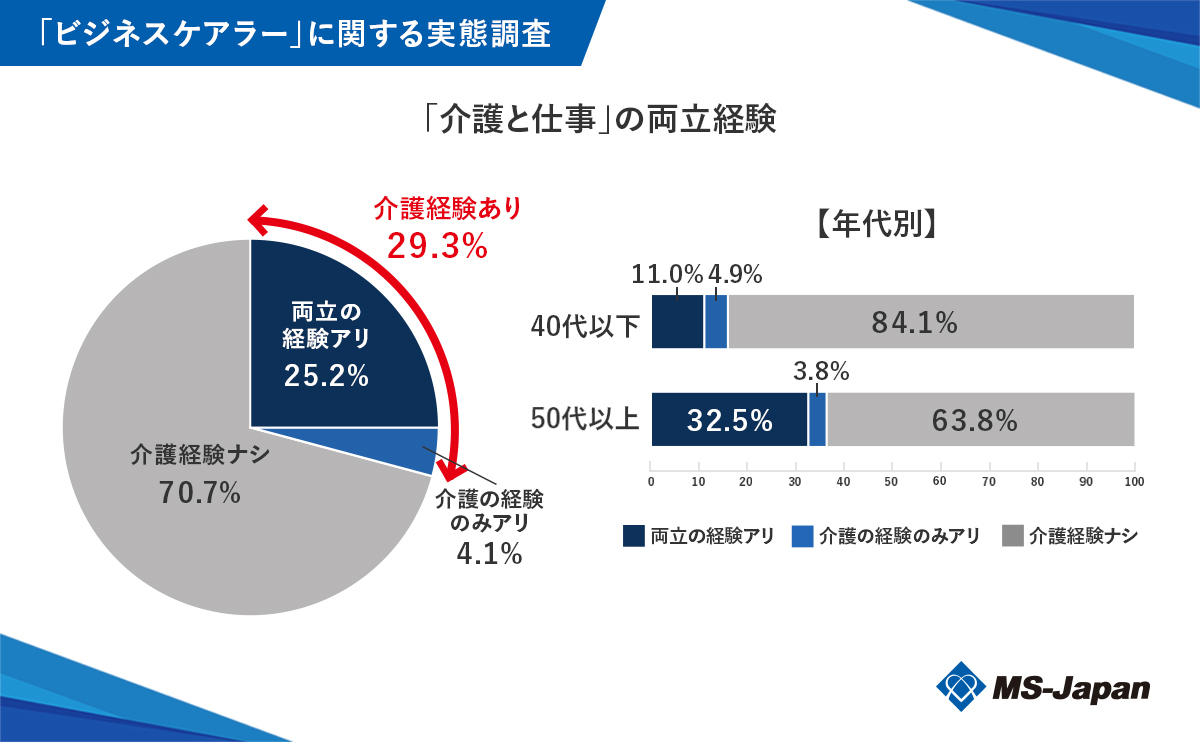

多くのビジネスケアラーは、介護によって働き方へ大きな影響を受けており、78.7%が実際に労働時間や勤務形態を調整した経験を持っています。

さらに、約4割の人が職場で介護による働き方の変化を身近に見たことがあり、介護と仕事の両立はもはや一部の特殊な事例ではなくなってきています。

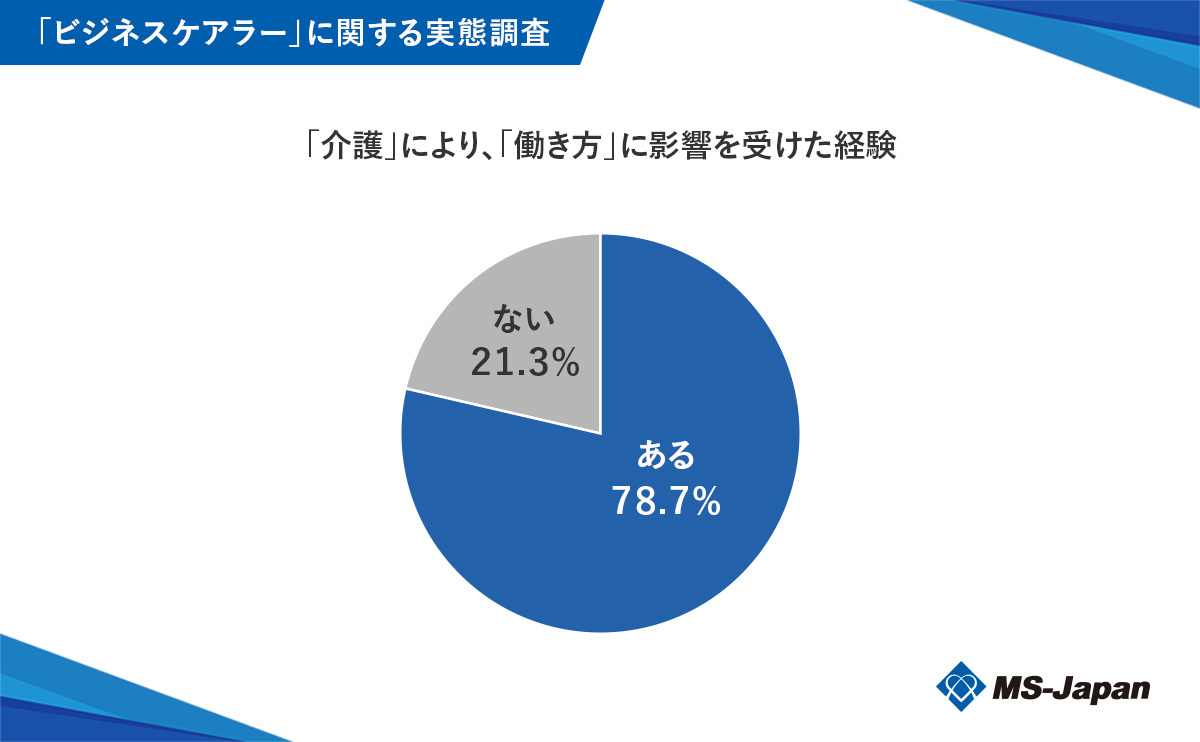

介護と仕事の両立に対する不安も非常に高く、「非常に不安」「やや不安」と答えた人は全体の82.2%に及びます。

年代を問わず大多数が精神的・体力的な負担、業務への支障や経済的な不安など多様な課題を抱えており、制度や情報面のサポートが十分でない場合には、職場満足度も低下する傾向が強いです。

現状として「介護休暇制度」や「リモートワーク」「時短勤務」「フレックスタイム」などの柔軟な勤務制度が導入されていますが、急な欠勤時のフォローや経済的支援策、代替要員確保といった具体的サポート体制は十分ではない企業が多いのが実態となっています。

企業が介護と仕事の両立支援に取り組む場合、いくつかのリスクとメリットが生じます。

まずリスクとしては、支援制度の導入・運用にともなう追加コストや業務調整の負担が発生し、短期的には組織体制や業務効率に課題が出る可能性があります。

また、従業員が介護のために不意の休職や早退・遅刻が生じると、チーム内でのタスク分担や情報共有を進める必要があり、従来とは異なる働き方への適応も求められます。

過度な負担が一部の社員に集中すると不公平感や職場での摩擦が生じる場合もあり、こうした問題に対応するための仕組み作りが欠かせません。

一方で、両立支援は企業に大きなメリットをもたらします。

最も重要なのは、介護離職の防止によって優秀な人材の流出を回避し、長期的な組織の競争力や生産性を維持できる点です。

介護を抱える従業員が安心して働き続けることで職場の満足度やエンゲージメントが向上し、チームで仕事をシェアする文化が育まれる結果、新たなスキルやコミュニケーションが活性化する場合もあります。

日本では、介護と仕事の両立を支援するための公的制度として「介護休業」「介護休暇」「短時間勤務制度」などがあります。

介護休業は家族の介護が必要な時に最大93日間まで取得可能で、その間一定の条件を満たせば「介護休業給付金」が雇用保険から支給されます。

介護休暇は年間5日(家族が2人以上の場合は最大10日)取得でき、日単位や半日単位で利用できるため柔軟な対応が可能です。

介護休暇は、要介護状態の家族一人につき年間5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる制度です。

2025年の法改正により、入社6カ月未満の労働者も取得可能になり、日単位・半日単位で柔軟に取得できます。

短時間勤務制度は、要介護家族を持つ従業員が一日の所定労働時間を原則6時間まで短縮できる制度です。

2025年法改正で、他の柔軟な働き方とあわせて企業導入が推奨され、パートや契約社員も対象になります。

2025年4月に改正された「育児・介護休業法」では、企業に対し従業員が介護に直面した際、誰もが相談窓口や制度情報にアクセスでき、テレワークや時短勤務など柔軟な働き方を選択できる雇用環境整備が義務化されました。

また、40歳到達日の属する年度(1年間)など離職リスクが高まる年代の社員への介護制度情報提供、ハラスメント防止、不利益取扱い禁止も義務に含まれました。

また、各自治体や厚生労働省は、介護と仕事両立支援に資する研修費や相談体制整備などに補助金・助成金を提供しています。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、中小企業が従業員の介護休業取得や職場復帰、短時間勤務・テレワークなど介護両立支援制度を導入・運用した場合に支給される助成金です。

対象者ごとの「介護支援プラン」作成が必須で、休業&復帰のセットで最大60万円、制度利用や業務代替の場合もそれぞれ追加支給があります。

A: 介護休業、短時間・フレックス勤務、テレワーク、定期的な個別面談・研修制度があり、事業主義務として制度一覧を社内周知する必要があります。

A: 早期相談から本人・上司との面談、必要な支援メニューや外部リソースの紹介、復職支援等が一連の流れで行われています。

A: 介護開始前からの情報取得、テレワーク・時短・フレックスなどの複数選択肢整備が効果的です。

A: 厚労省、東京都、経産省など行政窓口で相談対応や、企業単位で社労士・専門家が対応しています。

社内セミナーや定期案内の活用も有効です。

介護の日を契機に企業では介護と仕事の両立を支援する制度設計が重要課題となっています。

介護休業・休暇や短時間勤務など柔軟な制度、公的助成金で人材流出防止と働きやすさを確保し、リスク軽減と企業価値向上につなげることが求められています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

経理業務におけるスキャン代行活用事例

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

オフィスステーション年末調整

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

公開日 /-create_datetime-/