公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

新入社員や若手社員をはじめとした新人の早期離職が止まらない。

多くの企業が直面するこの課題の背景には、採用ミスマッチや個人要因だけではなく、「組織の仕組みや文化」の問題が潜んでいます。

この記事では、厚生労働省のデータをもとに離職実態を整理し、離職が進む職場の特徴と改善策を管理部門の視点から解説します。

新人がどんどん辞める職場には、教育体制の不備、人間関係のストレス、過重な労働、そして「仕事への期待値とのズレ」といった共通点があります。

採用・教育コストが回収される前に社員が退職してしまうため、慢性的な採用難や人材育成停滞を引き起こす構造的な問題に発展します。

参考に厚生労働省が令和7年10月に発表した「新規学卒者の離職状況」をみてみると、令和4年3月卒業者の3年以内離職率は、大学卒が33.8%、短大等卒が44.5%、高卒が37.9%に達します。

業界や職種、会社規模、育成方針によって異なりますが、一般的に新卒が戦力になるまで3年程度はかかるといわれている中で、戦力化する前に離職している実態が伺えます。

特に業種別では、宿泊・飲食サービス業や小売業で離職率が高く、公共サービスや金融業では比較的低い傾向です。

新人の離職を止められない職場には、共通する特徴があります。

ここでは、改善の出発点となる5つの構造的課題を挙げます。

上司に相談しづらい、同僚と雑談がない、仕事のフィードバックがないなどの特徴がある職場では新人が孤立しやすく、心理的安全性が欠如します。

Slackなどの社内チャットの活発さを、「組織の健全さを測る指標」として可視化することも効果的です。

また、報告・連絡・相談をしやすくするチャット設計や、定期的な1on1面談の実施が、離職を防ぐポイントとなります。

OJT任せの“放置育成”や、属人的な教育のままでは新人は成長している実感を持ちにくくなります。

また、業務マニュアルや新人が早く職場に慣れるための教育・サポート体制が整っていない職場では、業務ミスが増えやすく、評価や処遇への不満もたまりやすくなります。

教育体制の欠如は、離職だけでなく、未熟な社員による法的トラブルのリスクも孕んでいます。

「頑張っても評価されない」「基準が曖昧」という不信感が生まれると、社員のモチベーションは急速に低下します。

年功序列型の評価や上司の主観による査定では、成果と報酬の不一致が生じやすく、優秀な新人ほど離脱してしまいます。

属人化をなくし、社員一人ひとりの担当業務や役割、責任の範囲を明確にすることが重要です。

あわせて、求められるスキルや行動の基準を整理しておくと、評価の公平性が高まり、納得感のある職場づくりにつながります。

あわせて読みたい

長時間労働やサービス残業が常態化している職場も、新人が離れる典型例です。

「みなし残業制度」が適用されている場合でも、実態と乖離した管理は違法となり得ます。

また、有給休暇の年5日取得義務(労働基準法第39条)に違反していると、会社の信頼性自体が損なわれます。

労務管理の健全化は、離職防止だけでなく法令順守の土台でもあります。

離職が繰り返されているのに、原因分析も仕組みの見直しも行わない――。

このような組織では離職スパイラルが固定化します。

「新人が辞めるのは本人の忍耐力不足」と片付ける風土こそが、最大のリスク要因です。

経営層が当事者意識を持ち、データをもとに再発防止策を講じることが求められます。

逆に言えば、離職率の低い職場には明確な共通項があります。

ここでは管理部門が参考にすべき“新人が定着する組織文化”を紹介します。

メンター制度などの入社1年以内の支援制度がある企業では、離職率の大幅な改善効果が報告されています。

実際に、メンター制度導入によって入社1年以内の離職率を0%に改善した企業事例もあります。

特に、メンター制度やキャリア面談(1on1)の導入が効果的です。

職場内でキャリアイメージを共有し、達成感を与える仕組みは継続意欲を高めます。

社内SNSや雑談チャンネルを活用して、報告・相談がしやすい環境を整えると、新人の孤立を防げます。

テキスト・オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッド型コミュニケーションの仕組み化が、現代的な定着施策といえます。

属人化を排除し、業務をマニュアル化・RPA化することで、「誰でもできる」状態を目指すことが新人育成では欠かせません。

クラウド型ワークフローシステムやテンプレート化により、OJTの品質を均一化できる点も管理部門にとっての大きな利点です。

あわせて読みたい

新人定着の鍵は、“感覚的マネジメント”ではなく、“仕組みとデータによるマネジメント”です。

入社1年未満・3年未満の定着率をKPIとして設定し、部署別や上司別の傾向を可視化します。

定量的なデータは、職場の課題を主観でなく客観的に把握する出発点です。

人事部門だけでなく、そのほかの部門でも分析に関与することで改善策の精度が上がります。

メンター制度や研修設計、オンボーディングなどを整え、教育機会の平等と早期定着を実現する仕組みを構築することが重要です。

これらを体系的に整えることで、教育機会の平等性を担保できます。

特にOJT任せの文化を脱し、教育体制の「見える化」を進めることが重要です。

残業・休日・有給の取得状況を監査し、現場の働き方と制度との乖離を是正します。

管理職に対しては、パワハラ・マネジメント研修を義務付け、現場主義の行き過ぎを是正する取り組みが求められます。

健全な労務環境の整備は、離職抑止だけでなく訴訟・炎上リスクの軽減にもつながります。

あわせて読みたい

A:コミュニケーション不足、教育体制不備、評価の不透明さ、長時間労働、属人化、経営改善意欲の欠如など7点が典型例です。

A:管理層が現場に関与せず、仕組みが属人化し、フィードバック体制が機能していない点にあります。

A:教育・評価・コミュニケーションが欠如しており、「働く意味や将来像」が共有されていないことです。

新入社員や若手社員をはじめとした新人が辞める職場は、偶然や世代特性によるものではなく、構造的な仕組みの不備が原因です。

管理部門は「制度と仕組みを整える側」として、教育・評価・労務を一体で再設計する立場にあります。

離職を防ぐ最大の戦略は“定着できる仕組み”を作ること。今こそ、定量データにもとづく職場改善の第一歩を踏み出す時です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

英文契約書のリーガルチェックについて

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

経理BPRの現状分析手法:業務可視化とボトルネック特定の実践ツール

社員研修を成功させる計画立案とKPI設定と効果測定

経営者と従業員の退職金はどう備える?小規模企業共済・iDeCo・特退共・中退共の違いと節税メリットを徹底比較

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!

「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説

退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

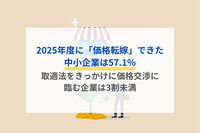

2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

期間按分とは?対象の勘定科目や計算手順、実務でミスを防ぐ管理体制まで紹介

アウティングとは?知らないと危険な“同意なき暴露”の意味と企業リスク

公開日 /-create_datetime-/