公開日 /-create_datetime-/

Q:健康保険組合の負傷原因照会についてお尋ねします。

昨今、健康保険組合の負傷原因照会(通勤途中の負傷が発覚した場合の労災保険切替促進)が活発化しているように窺えます。偶然なのかもしれませんが、一昨年度までは皆無に等しかったのが、昨年度(2016)は3件、今年度(2017)7月時点で既に3件指摘が入りました。

単なる偶然なのか、健康保険組合が強化されているのか定かでございませんが、非常に多く感じております。そして、その際健保組合側からの対応として「被保険者からの負傷原因届出によると、通勤途中の負傷とあったので、労働基準監督署に確認して下さい」と言われました。

しかし、労働基準監督署に問い合わせても「請求書を具体的に見ない限り労災とは断定できない」と返され、再び健保組合に問い合わせると「労災が否定された場合には再び健康保険になりますが、届出の限り労災が疑われるので、それでは本人に支払請求書(健康保険7割分返還請求)を送付して良いか本人に確認して下さい」となっております。(これは毎度のやり取りとなりつつあります)。

さらに、今回の事例は、本人がとうの昔に退職しており、連絡が取れない状態となっております。

この負傷原因照会で発覚するのは、病院がレセプトを締めて健保組合へ請求するまでに3ヶ月ぐらいかかるようですので、それまでに退職する事例も珍しくないと思います。稀な事例と不運が重なり袋小路状態となっておりますので、お知恵をお借りしたく存じます。

A:まずは、健康保険組合に相談してみましょう。

健康保険組合によりましては、財政が圧迫してきていることもございまして、正しい給付ができているか、調査を強化している組合もございます。

まず、業務中や通勤中のお怪我や疾病については、健康保険証の使用はせず、労災指定病院にて、労災給付を受けることとなります。

通勤中というのがなかなか難しい部分がございまして、通勤中のお怪我、疾病、死亡でも、労災として認められないことがございます。

通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡」で、「通勤による」とは、通勤と因果関係があることを指し、通常の通勤に伴う危険のこととなります。

通勤かどうかを考えるうえで、通勤経路も重要となります。経路やその方法が「合理的」である必要がございます。

通勤中に通勤とは関係ない目的で、合理的経路を離れる「逸脱」や、通勤中に通勤とは関係ない行為を行う「中断」があった場合は、その後は通勤とみなされません。ただし、下記の逸脱行為は、通勤経路に戻った時点で、通勤の復帰となります。

1. 日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為

2. 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発向上に資するものを受ける⾏為

3. 選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為

4. 病院や診療所において、診察または治療を受ける⾏為や、これに準ずる⾏為が「日常生活上必要な行為」として、通勤経路上の中断、逸脱の復帰が認められます。

5. 要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限る)。

「4」の中断も、「ささいな行為」は、中断後の通勤の復帰が認められます。少々長い前置きをさせていただきましたが、上記により、会社はまず、該当従業員様からヒアリングをしたうえで、労災・通勤災害に該当するかどうかをおおまかに判断しなければなりません。

①退職該当者様に手紙を出し、通勤事故の状況の詳細を書面(通勤経路・いつ・どこで・どんな状況で←労災支給請求をする際に非常に重要な情報です。)で聞き出す。

②上記により通勤災害と判断した場合は、健保組合に連絡して、ご本人様に7割分の請求書を出してもらう。

③ご本人様が7割を健保組合に支払う。

④会社様が、労働基準監督署に「労災・療養の費用の支給請求(様式16号の5(1)、院外薬局にかかった場合は、様式16号の5(2)も)」をする。

※健保組合の領収書と病院発行のレセプトやご本人様印、担当医師印等も必要です。

⑤労働基準監督署で審査がされ、支給・不支給の決定がされる。支給の場合は10割分がご本人様に支給されます。

①の段階で、退職者様と連絡が取れない場合は、どうしようもございませんので、健保組合に相談しましょう。おそらくこれで終了です。

②の段階で、あきらかに通勤災害でないと会社が判断した場合は、健保組合にその旨伝えましょう。

⑤の段階で、労災の不支給決定がなされた場合は、改めて、ご本人様が健保組合に対して、「健康保険被保険者療養費支給申請書」を提出し、7割分が返ってくることとなります。この際、労働基準監督署の不支給決定通知書を添付しましょう。

上記が簡単な流れとなります。ちょっと面倒ですが頑張ってください。なお、通勤災害において、交通事故の被害者となっていた等の「第三者行為災害」の場合は、またさらにややこしいですので、労働基準監督署に相談してください。

健康保険組合の負傷原因照会は医療費の適正化事業の一環

業務中の負傷について、健康保険が使えないケースがあります。「医療費の適正化事業」の取り組みの一つで、原因や状況によって、労災保険への切り替えなどを行っています。

そのために必要となるのが、健康保険組合の負傷原因照会です。医療機関は、健康保険組合へ「診療報酬明細書」(レセプト)を提出し、診療報酬を受け取るわけですが、レセプトにはプライバシー保護の観点からその原因までは記載されていないため、確認する必要があるわけです。

まとめ

ちょっと面倒な手続きが必要ですから、担当者にとっては、健康保険組合と労働基準監督署の間で、たらい回しにされているような印象かもしれません。でも、社員にとっても会社にとっても重要なことです。社会保険労務士などの専門家の知恵を借りて、乗り切って下さい。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

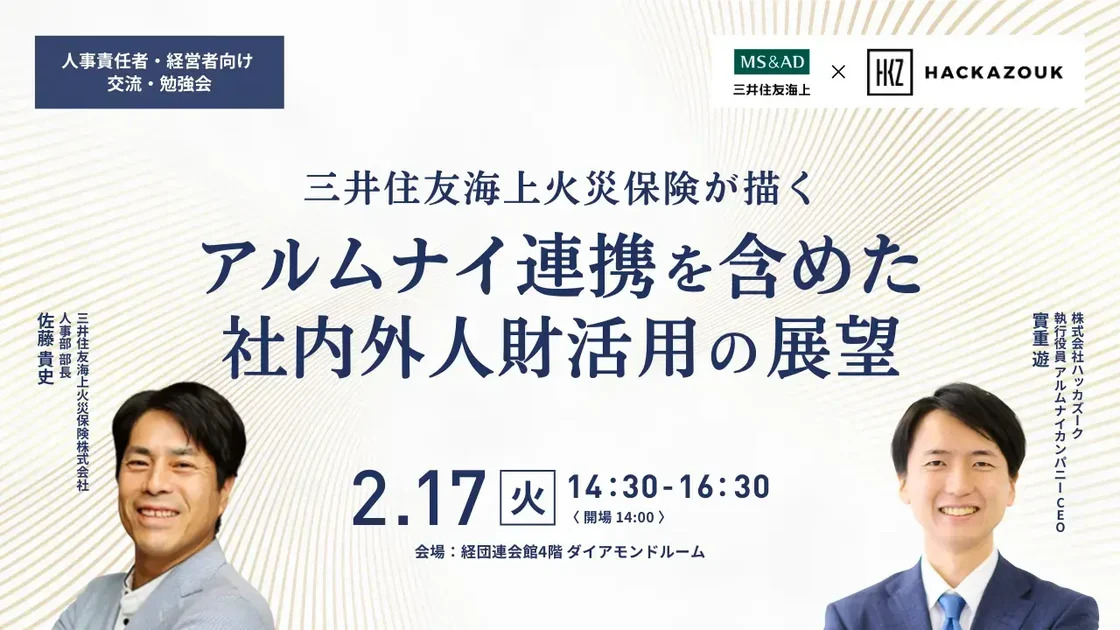

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

集団の「当たり前」を変えるのはどんな人?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第3話】

ニュース -

IPO審査で問われる「労務コンプライアンス」の重要項目と対策~JPXガイドブック2026年1月版を踏まえて~

ニュース -

【経理・財務】実務とキャリアを同時にアップデート。Manegy注目のセミナー3選

ニュース -

【人事・経理の基本】給与計算のやり方、何から始める? 必須準備から5ステップ、よくあるミスまで徹底解説

ニュース -

米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し

ニュース -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

「ピアコーチング」で横のつながりを強め、組織パフォーマンスに結びつけていく方法とは

ニュース -

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース