公開日 /-create_datetime-/

国民年金基金連合会は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が昨年10月時点で141万Ⅰ,397人、登録事業者数が45万738事業所になったと発表しました。より豊かな老後生活を送るための資産形成方法のひとつとして注目が集まっているiDeCoについて、改めて確認しておきましょう。

目次【本記事の内容】

自分で入る、自分で選ぶ、もうひとつの年金

iDeCoは、確定拠出年金法に基づく私的年金制度です。加入は任意で、自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選ぶ、まさに“もうひとつの年金”です。

その、もうひとつの年金への加入者が、140万人を突破しました。その背景にあるのは、公的年金だけでは、老後の生活に不安を抱えている人が増えているということでしょう。

加入者の内訳を見ていくと、自営業者の1号加入者が166,631人、会社員など2号加入者が1,198,456人、専業主婦・主夫などの3号加入者が46,310人で、掛金の平均額は1号が27,202円、2号が14,081円、3号が14,989円で、加入者の約4分の1の576,581人が、10,000万円以上15,000円未満をiDeCoに掛けているようです。

掛金、運用益、受給に税制上の優遇措置

日本は世界でも有数の長寿国となり、定年延長や年金受給開始年齢の引き上げも検討されています。ビジネスパーソンにとって気になるのは、自分はいくら年金をもらえるのか、それで老後の生活をまかなえるのか、ということです。

その自衛策として注目されているのが、公的年金に私的年金をプラスするという人生100年時代への備えです。掛金を60歳になるまで支払い、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができるもので、加入できるのは、国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者です。

しかも、掛金、運用益、受給に税制上の優遇措置が講じられていますから、国民年金や厚生年金と組み合わせることで、老後の不安の解消につながると受け取られているようです。

老後を真剣に考えるようになったきっかけは “2,000万円問題”

ところで、このiDeCoが注目されるきっかけとなったのは、金融庁が2019年6月3日に公表した金融審議会の市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」です。

世間を賑わせた、いわゆる「老後資金2,000万円問題」です。麻生財務相が、自分が求めた報告書を、「政府の方針と違う」という意味不明の屁理屈で、受け取りを拒否した、老後に2,000万円が不足するという、あの問題です。

皮肉にも、あの、低レベルのコントのような対応が、多くの人に資産形成について真剣に考えるきっかけとなったようです。

今より厳しくなると推測される将来の老後資金

では、老後の生活に、公的年金のほかに本当に2,000万円が必要となるのでしょうか。ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」によれば、夫65歳、妻60歳の時点で夫婦ともに無職という前提で算出されたものです。

その前提で、30年後(夫95歳、妻90歳)まで夫婦ともに健在だった場合、家計計収支は毎月5.5万円の赤字となり、2,000万円が必要になるというものです。

年金受給額や貯蓄額、所有する家や土地などの財産、借金、あるいは生活スタイルによって違ってきますが、“2,000万円”という数字だけが、一人歩きしてしまった感は拭えません。

では、公的年金だけで、老後を豊かに暮らせるでしょうか。寿命はこれからも伸びるでしょう。退職金は減少傾向、もしくは廃止、年金支給額も減少、支給開始年齢も引き上げることが検討されています。

そうした状況を考えれば、将来の老後資金は、今よりも厳しくなると推測することができます。そういえば、政府は、年金を“100年安心”と声高らかに叫んでいましたが、今は誰も口にもしなくなりました。

iDeCoの加入者が140万人を突破したのは、多くの国民が「年金だけでは老後は暮らせない」という悲しい事実を、とっくに気づいていたという証といえるのではないでしょうか。

まとめ

では、老後の不安を解消するためには、何が必要かということです。厚生年金は、加入期間の長さと、加入している期間の収入によって支給額が決まります。つまり、年金の受給額を増やすためには、賃金の高い企業に長く勤めることですが、終身雇用制が崩れつつあるなかで、そういってもいられません。

若いうちから、できるだけ貯金をするといっても限界がありますし、投資にはリスクも付きまといます。そこで注目されているのが、税制上の優遇措置が講じられているiDeCoなどです。人生100年時代の老後に備えた準備は、早ければ早いほどいいのではないでしょうか。

関連記事:今人気の確定拠出年金とは

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

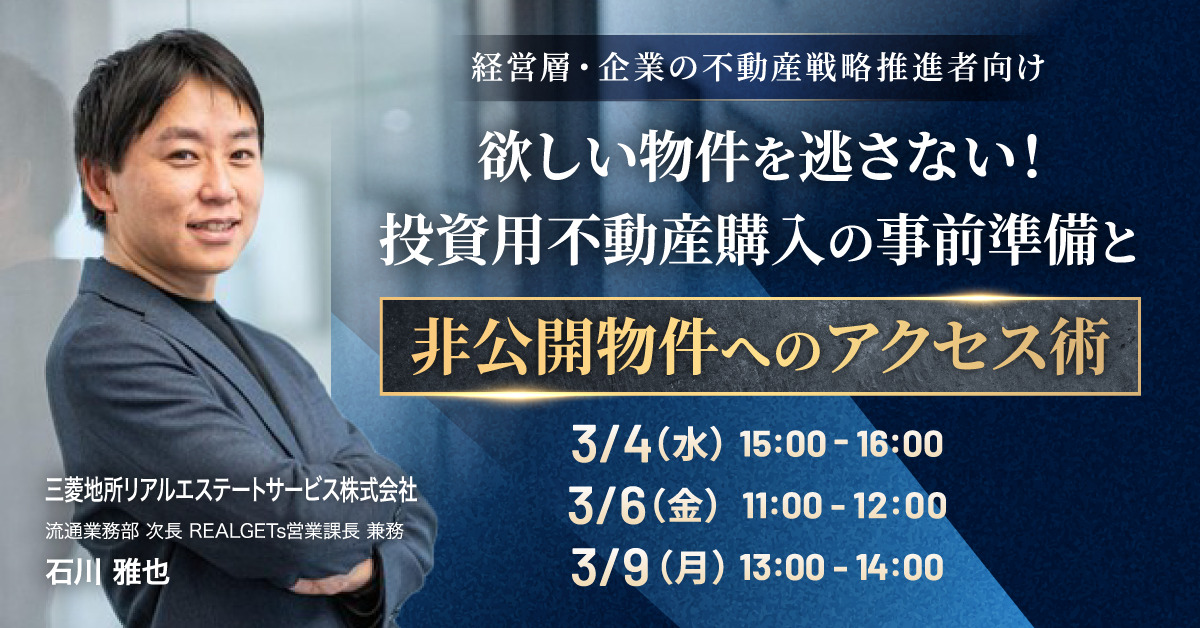

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本

ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。

ニュース -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務

ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説

ニュース -

また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

ニュース