公開日 /-create_datetime-/

日本で知識、技能を学び、それを母国で発揮してもらうために設けられている技能実習制度は、制度改正が頻繁に行われています。今年2月には、通算で3年までの技能実習を受けることができる「技能実習2号」の職種に「宿泊業」が追加されました。就労先の企業が外国人技能実習生の受け入れに前向きであるなら、こうした制度更新の動きはビジネスパーソンとして逐一把握しておきたいところです。

今回は技能実習制度の概要を紹介した上で、同制度の最新動向である技能実習2号に宿泊業が追加されたことの背景について解説しましょう。

技能実習制度とは?その理念と仕組み

そもそも技能実習制度は、開発途上国の外国人が日本で働きながら技術、知識を習得し、学んだことを母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。技術、知識の移転を図ることで開発途上国の経済発展を支えるという、国際協力推進の一環として定められた制度ともいえます。

技能実習生の受け入れ方式は、大きく分けて「企業単独型」と「団体監理型」の2種類です。企業単独型は、日本企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を行うという方法を取ります。

一方、団体監理型は、営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を行うという方法です。2018年現在では、団体監理型が全実習生の97.2%を占めています。

技能実習生が日本で学ぶ期間は最長5年

技能実習生が日本で学べる期間は制度上で厳密に定められていて、原則として最長5年です。働きながら具体的に何を学ぶのかは、当然ですが職種によって違いますが、在留年ごとに実習の方針が制度において規定されており、以下のような区分となっています。

・入国1年目・・・基本的な技能を「習得」するための「第1号技能実習」が実施される期間。

・入国2・3年目・・・第1号技能実習で学んだ技能を「習熟」するための「第2号技能実習」が実施される期間。

・入国4・5年目・・・それまで学んだ職種分野の技能に「熟達」するための「第3号技能実習」が実施される期間。

ただし、第2号技能実習あるいは第3号技能実習まで行える職種は省令によって規定されています。技能を正しく身に付けるには3年あるいは5年間学ぶ必要があると認められる職種に限って、第2号技能実習あるいは第3号技能実習までの移行が認められているのです。

なお、第1号技能実習から第2号技能実習へと移行する場合、さらに第2号技能実習から第3技能実習へと移行する場合、技能実習生は技能評価試験を受けて合格する必要があります。

技能実習2号の移行職種に「宿泊業」が新たに追加

2020年1月まで技能実習2号まで移行できる職種は計81種145作業でした。しかし冒頭でも紹介した通り、2月25日に「宿泊業」が新たに追加されたので、2020年4月時点において技能実習2号まで移行が認められている職種は計で82種146作業となっています。この制度改正により、宿泊業で技能実習生として働く場合、最長で3年まで在留できるようになったわけです。

技能実習1号は1年間だけですから、それまでは宿泊業で技能実習生が学べることは、補助的業務に過ぎませんでした。しかし、技能実習2号と認められたことで、フロント業務なども含む幅広い業務内容を学べるようになったのです。

「宿泊業」が追加された理由

では、なぜ今年2月に、宿泊業の技能実習2号への移行が決まったのでしょうか。

その背景にあるのが、訪日外国人旅行者数の増加です。日本に訪れる観光客は7年続けて過去最高を更新し、2019年には年間3,188万人もの外国人が観光目的で来日しました。これだけの観光客を迎えるには、ホテルや旅館などの宿泊業における高度な技能や技術が必要です。

そして近年では開発途上国においても、基幹産業に加えて観光を経済発展のカギと考え、宿泊業に関係する技能・技術を移転してもらいたいとのニーズが高まっています。

この需要に応えるために、日本にある宿泊業の各種協会が共同で「一般社団法人宿泊業技能試験センター」を設立し、技能実習2号に宿泊業を追加すべく活動を開始しました。技能実習2号に移行するには技能実習評価試験を実施する必要がありますが、同センターはその試験整備に向けて準備を進めたのです。

まとめ

宿泊業において技能実習2号への移行が認められたことで、オリンピック招致活動で有名になった日本の「おもてなし」を身に付けた外国人人材の育成が期待されています。日本で宿泊業の技能・知識を学んだ外国人は母国に帰ってそれを周知する役割を担うので、将来的には日本人がその国に旅行に行った際の対応力向上にもつながるでしょう。

しかし、技能実習制度をめぐっては問題も多いです。例えば、技能実習制度に基づく雇用は技能・知識の移転が目的であり、人手確保を目的としてはならないという規定があるのに、安価な労働力の確保策として技能実習生を受け入れている企業は多いのが実情です。また、技能実習生に対する賃金不払いや雇用主による暴力といった問題も起こっています。今後は国を挙げて、こうした問題に適切に対処していく必要があるでしょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

ニュース -

また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

ニュース -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

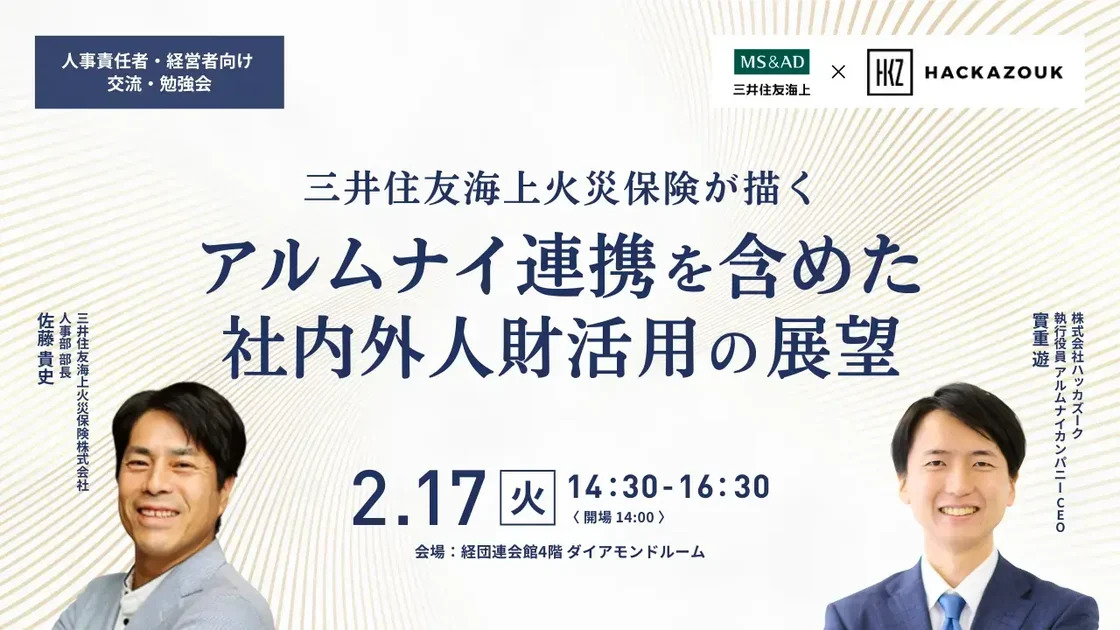

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査

ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

ニュース