公開日 /-create_datetime-/

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、大学をはじめ、小中学校でも「オンライン授業」の導入が推奨されています。ところが、その前に立ちはだかったのが、“著作権”の問題です。

高まるオンライン授業のニーズが後押し

著作権とは、作者の思想や感情を創作的に表現した著作物を保護するための権利で、著作権法によって守られています。

つまり、著作物を利用する場合は、著作者の許諾が必要となります。しかし、著作権法を原則通りに適用することで、文化の発展に悪影響があると思われるような場合については、著作権者に許諾を得ることなく著作物を利用できるとも定めています。

たとえば、引用や私的利用目的などですが、改正著作権法(2018年5月公布)により、補償金を支払うことを条件に、オンライン授業で著作物を教材として使うことができる「授業目的公衆送信補償金制度」が新設されました。

ところが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン授業のニーズが高まっているものの、この「授業目的公衆送信補償金制度」は、まだ施行されていないため、規制の緩和や制度の前倒しを求める声が高まりました。

2020年度は無償で利用できる特例

文化庁は、オンライン授業で著作物を円滑に利用できるようにするため、施行期日を定める政令を閣議決定し、2020年4月28日から施行することとなり、2020年度の無償利用が認められることになります。

「授業目的公衆送信補償金制度」は、営利を目的としない教育機関で、一定額の補償金を支払うことで、授業目的で必要と認められる範囲の著作物を、公衆送信することができるという制度です。

つまり、スタジオ型の同時一方向の遠隔授業や、予習・復習のための著作物などの送信が対象となりますが、2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特例で無償利用することができます。

教材の「公衆送信」も可能に

教育現場では、著作物を授業の教材としてコピーし、生徒に配布するということは、教育における著作物の利用に関する権利制限規定によって認められていました。

しかし、オンライン授業が普及すると、教師が他人の著作物を用いて作成した予習・復習用の教材を生徒や学生にメールで一斉送信することや、授業に用いるサイトに著作物のコピーをアップロードするなど、教材の「公衆送信」も行われるようになるでしょう。

そうなると、これまでの著作権法では、個別に著作権者の許諾が必要でした。それが、「授業目的公衆送信補償金制度」の施行により、個別の許諾を要することなく、一定の補償金を支払うことで著作物を利用できるようにしたのが、この制度です。

法務担当者なら、「授業目的公衆送信補償金制度」のことはご存知でしょうが、著作権は知的財産権の一つでもありますから、法務担当者以外のビジネスパーソンも、この程度のことは押さえておくとよいでしょう。

まとめ

著作権の問題は、ビジネスシーンでも度々、立ちはだかることがあります。経済がグローバル化する中で、知的財産権についての知識が、ビジネスパーソンにも強く求められる時代です。ところが、巷には、著作権法的にはグレーゾーンの同人誌を中心とするコミケ文化もあります。

この、授業目的公衆送信補償金制度の対象となる教育機関は、原則“非営利”ですが、株式会社による学校経営が可能になったことから、学校運営の株式会社にも適用となります。ただし、予備校、塾、カルチャースクールは、制度の対象に含まれないことも押さえておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

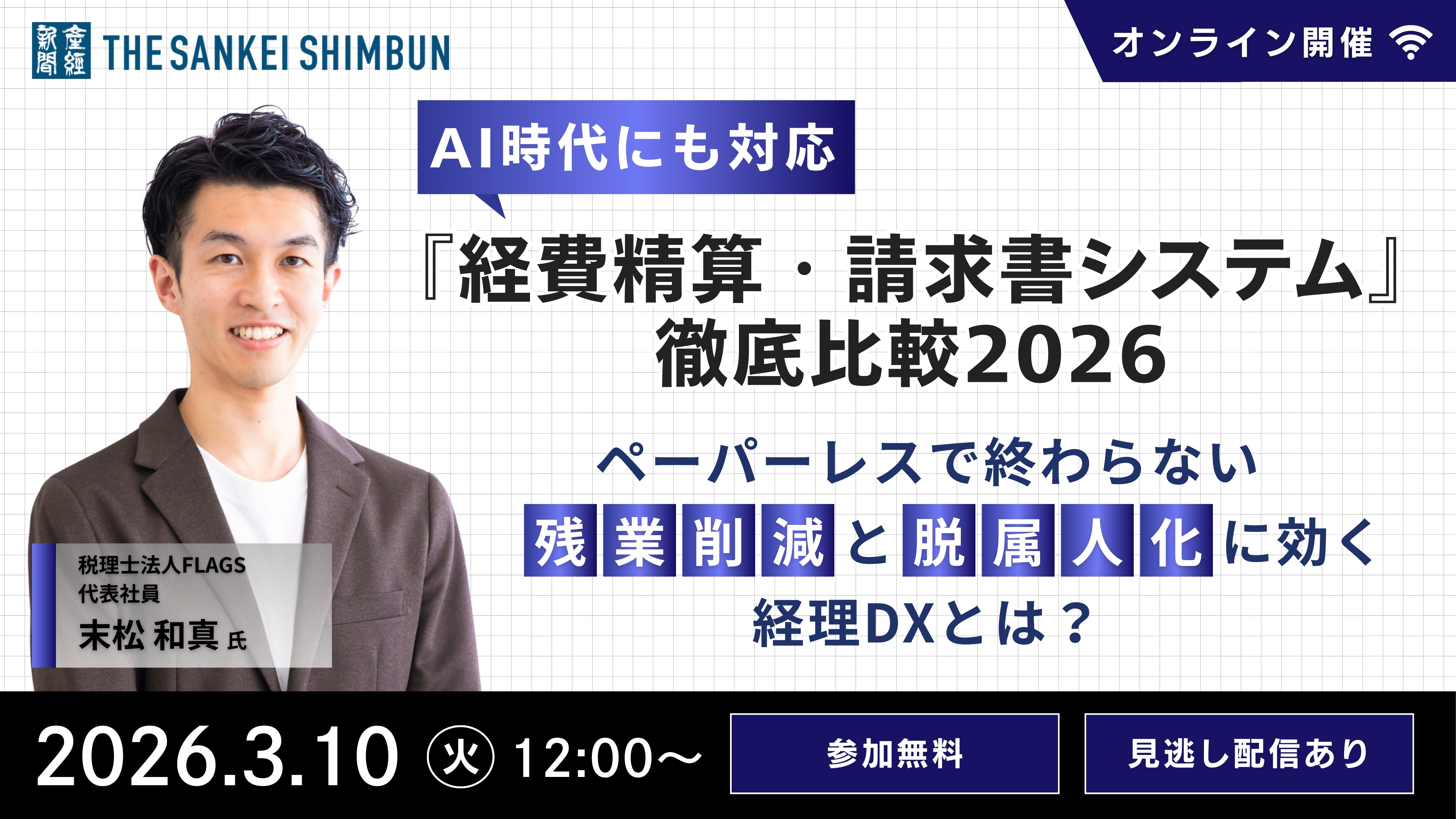

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

新人研修で「人間関係を築く力」を重視する企業が過半数 Z世代新入社員研修の実態調査

ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

職場環境の改善アイデア12選!すぐに始められる取り組みと導入のポイントを解説

ニュース -

働く女性の7割超が「サイレント退職」 妊活・出産・育児とキャリアの両立、職場に相談できず

ニュース -

福利厚生サービスの利用率を上げるには?伸び悩みの原因・実態と効果的な改善アドバイス

ニュース -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

DX導入後8割が「作業増えた」と回答 中小企業におけるDX推進、課題浮き彫り

ニュース -

「スポーツエールカンパニー」に1635団体認定 イベントや部活など健康経営の取り組み評価

ニュース -

【期間限定】ログインするだけで毎週チャンス!Amazonギフトカードが当たるログインキャンペーン実施中!

ニュース -

2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ

ニュース