公開日 /-create_datetime-/

「8月の長い夏休みが終わり、また新学期が始まる……。」

9月には、今でもそんな子供のころのイメージが残っている人は多いのではないでしょうか。

まだまだ夏の暑さは続き、それでいて日に日に秋の涼しさがやって来る季節の変わり目を意識する月。

今回の記事は、オトナの教養として「9月」に関する豆知識をお伝えします。

目次【本記事の内容】

9月の旧暦名「長月」の由来は?

9月は旧暦名で「長月(ながつき)」といいます。夏の長い昼がだんだんと短くなり、夜が長くなる月として「夜長月」と呼ばれていたのが「長月」に省略されました。

日本三大随筆の一つ、兼好法師による『徒然草』の冒頭「九月(ながつき)廿日のころ、ある人に誘はれたてまつりて、明くるまで月見歩く事侍りしに」という名文で、なんとなく耳に残っている人は多いでしょう。

9月の祭日と行事日程

●防災の日(9月1日)

台風や地震などの災害に対する意識を高めるため、1960年に内閣の閣議了解によって制定されました。

9月1日を「防災の日」としたのは、1923年9月1日に発生した関東大震災に由来します。

また、9月には台風の被害が集中することもあり、自然災害への心構えを一新することも目的の一つです。

●重陽の節句(9月9日)

古来より奇数は縁起の良い数字とされ、中でも9が重なる日、9月9日は「重陽の節句」として不老長寿や繁栄を願う行事が行われてきました。

重陽の節句には「菊酒」を飲むという習慣があります。旧暦の9月は菊の季節であり、薬草としての効果もあったことから、菊を鑑賞しながら「菊酒」を飲むと長生きするとされています。

●敬老の日(9月第3月曜日・国民の祝日)

「敬老の日」は、お年寄りの長寿や知恵に敬意を表する日として、国民の祝日に指定されています。

1947年9月15日、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)で開かれた敬老会が由来とされています。制定当初は「年寄りの日」、のちに「老人の日」と呼ばれていましたが、1966年に国民の祝日「敬老の日」となります。毎年9月15日だった「敬老の日」は、2001年の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により、2004年から9月第3月曜日に改められました。

●秋分の日(9月22日か23日・国民の祝日)

秋分の日は、昼と夜がほぼ同じ長さになる「秋分日」に合わせて定められた国民の祝日です。秋分日は毎年9月22日から23日ごろとされていますが、天文観測により年ごとに異なり、前年の2月1日に国立天文台が翌年の秋分日を公表して決められます。

2001年の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により、前後を国民の祝日に挟まれた平日は休日とされることになりました。2004年から敬老の日が第3月曜日となったため、秋分の日が第3水曜日になった場合は、その間の火曜日も休日となり、土曜日も含めると5日間の大型連休となります。次に秋分の日が水曜日になるのは2026年の予定です。

9月の風物詩

●お月見

お月見は平安時代に中国から伝わった風習といわれています。「十五夜の月」や「中秋の名月」とも呼ばれる9月の月は、旧暦8月15日の夜に見られる一年で最も美しい満月です。

十五夜にちなんで15個の団子をお供えし、芋や豆などの秋の収穫物へ感謝の念を捧げます。

●お彼岸

「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるように、お彼岸は春と秋とで年に2回あります。春分の日、秋分の日をそれぞれ中日とする7日間(前後3日間)です。初日を「彼岸入り」、最終日を「彼岸明け」といいます。

仏教の教えに起源を持ち、「達成、成就」という意味のサンスクリット語「パーラミター(波羅蜜多)」を漢訳した「到彼岸」が語源とされています。「彼岸」とは「彼(か)の岸」つまりあの世のことを意味しています。

お彼岸には家族そろってお墓参りをし、お花と一緒におはぎ又はぼた餅をお供えするのが日本の古くからの習慣です。

9月が旬の食べ物

●新米

よくいわれる「実りの秋」とは、稲穂のことを指します。お米の美味しい地域として名高い東北地方では、9月に稲刈りの時期を迎え、9月中旬から10月初旬にかけて美味しい新米が出荷されます。

お米は古来より日本人の食卓の中心となってきた食材で、昔はお米の量を意味する「石高」で富や権力が表現されるほど、領民の生死を左右するものでした。五穀豊穣を祈願するお祭りや行事は日本全国に古くから存在し、新嘗祭や大嘗祭といった天皇家の行事も稲の豊作を祈るものです。

お米は収穫後すぐに乾燥されますが、一年を通して鮮度は落ちていきます。水分や香りの詰まった秋の新米が最も美味しいとされています。

●ぶどう狩り

秋の味覚といえば果物。中でもぶどうはレジャーとしてぶどう狩りを楽しむこともできます。主な産地は山梨県、長野県、山形県、岡山県で、この4県で全国のシェア6割を占めています。

最近では種なしで皮も薄いシャインマスカットが人気ですが、ナイアガラ、ロザリオビアンコ、赤嶺、デラウェア、ピオーネ、巨峰など、生食用として60種類以上のぶどうが国内で生産流通しています。日本の品種で最も起源が古い品種は、山梨県原産の甲州ぶどうです。

●サンマ

漢字では秋刀魚。秋という字が入るように、秋の味覚を代表する魚です。

夏から秋にかけて、スーパーの鮮魚売り場にはサンマが毎日のように特売されています。鮮度の見分け方はサンマの下あごの色。黄色いものほど新鮮で、鮮度が落ちてくると、黄色から茶色に変化していきます。

最も美味しい調理法は焼き魚でしょう。大根おろしとかぼすを添え、しょうゆを垂らしていただきます。小骨が多く身のほぐれやすいサンマ、骨をいかにきれいに残して食べられるかで、箸の使い方や食事の作法を評価されることがあります。

サンマといえば、落語の演題「目黒の秋刀魚」が有名です。

『昔は脂っぽくて青くさい秋刀魚は庶民が食する下魚とされ、高貴な人の食べる物ではありませんでした。ところが弁当を忘れてお出かけしたお殿様はしかたなく目黒で秋刀魚を食べることになったのですが、これがたいそう美味しかった。ある日、親族の集まりで殿様が秋刀魚を所望したところ、調理人は殿様の体に配慮して、蒸して脂を落としきった秋刀魚を提供します。あまりにまずいので、「どこで求めた秋刀魚か」と聞くと、家臣は「日本橋の魚河岸です」と答える。そこで殿様「それはいかん、秋刀魚は目黒に限る」と、海とは縁のない地域が名所だと信じてたしなめます。』

世事に疎い高貴な人と、それに振り回される周囲の人をネタにした笑い噺です。

<その他の9月の食べ物>

なす、冬瓜、オクラ、ごぼう、かぼちゃ、しめじ、サバ、サケ、梨、柿

まとめ

四季のある日本において、夏は太陽のエネルギーが降り注ぐ生命力あふれる季節であり、冬は生命が眠る静かな季節です。秋はその間にあり、9月は夏から秋への移り変わりを感じる月といえます。

お彼岸や十五夜といった物静かな行事が多く、日本古来の美意識を楽しむことができます。

宗教や食文化など、日本の伝統に関する豆知識を仕入れておくと、ふとした会話でオトナの教養を披露できるのではないでしょうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

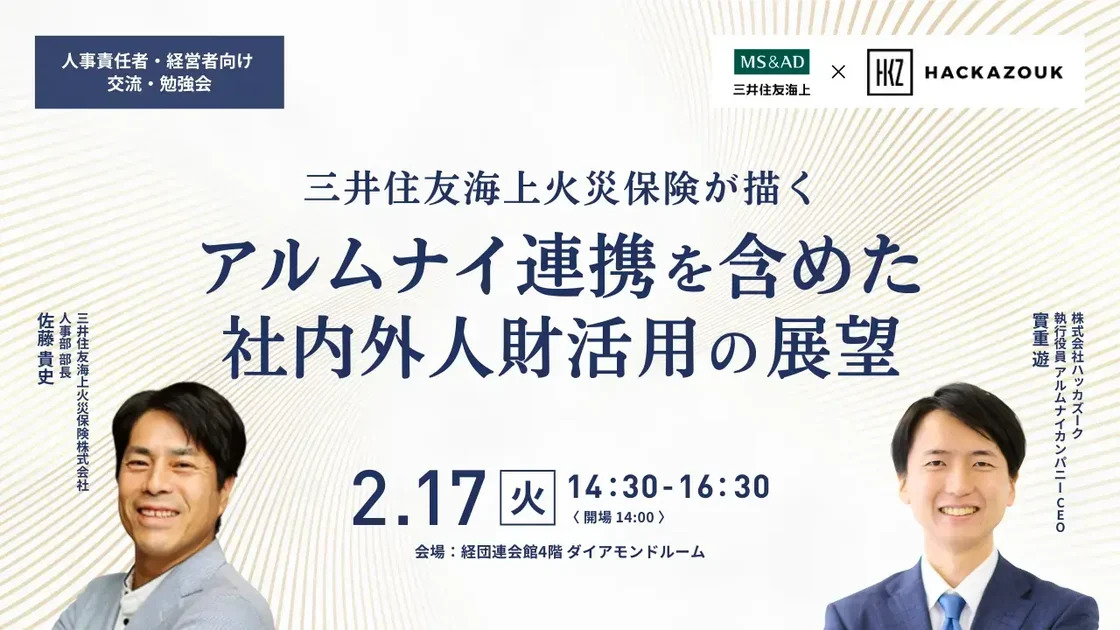

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結

ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

ニュース -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い

ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

ニュース -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本

ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。

ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務

ニュース